“川西民居”的困境

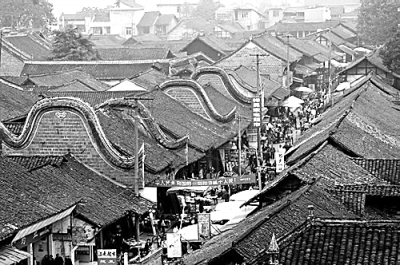

上圖為四川崇州元通古鎮。下圖為古鎮轉角樓局部。資料圖片

成都的寬窄巷子歷史文化片區,由寬巷子、窄巷子和井巷子三條平行排列的老式街道及四合院落群組成,是成都市三大歷史文化保護區之一。CFP

四川自古是一個文化交流融合之地,歷史上不斷地移民造就了其極具兼容性的居住文化。不同于北方民居的厚重大氣、江南民居的玲瓏秀美、嶺南民居的富麗堂皇,川西民居或粉墻黛瓦,或茅檐草舍,或公館洋房,自有一番樸實飄逸的風格。

川西民居,不僅僅是傳承川西平原地域文化的實質性載體,更是千百年來這一地區人類社會與自然環境磨合,由歷史“優選”出來的最優居住形態。

可是,在調查川西民居生存現狀的時候,得到了一組這樣的數據:擁有3000年文明的歷史文化名城成都,城區內超過100年以上的古民居竟不到30座;整個成都平原地區,保存傳統川西風格和建筑技藝的民居不超過1000處。

傳統川西民居是否已經失去了生命力?古民居是不是成了城市化發展的“絆腳石”?傳統民居未來的出路在哪里?帶著這些問題,記者展開了調查。

“川西民居”算不算建筑流派?

“到四川來,覺得此地人建造房屋最是經濟。火燒過的磚,常常用來做柱子,孤零零的砌起四根磚柱,上面蓋上一個木頭架子,看上去瘦骨嶙峋,單薄得可憐;但是頂上鋪了瓦,四面編了竹篦墻,墻上敷了泥灰,遠遠看過去,沒有人能說不像是座房子。”

作家梁實秋在散文《雅居》中對四川民居的描述,可能構成了許多人對四川民居的第一印像。的確,對“雅”的追求,是川西民居的一大特色。

川西民居的布局一般是“一正兩偏”,即中間是正房,兩邊是偏房,呈“凹”字型,在房前屋后一般會種植一圈竹子或有一片菜地、稻田,由于川西地區的鄉間一般不打水井,所以離房子不遠總有一條水渠。四川人把這樣的居住形態叫做“林盤”。開篇所說的不超過1000處的保存有傳統川西風格和建筑技藝的民居形式,就指的是“林盤”。

袁庭棟是著名的巴蜀文化學者,同時也是成都“歷史建筑保護辦公室”的顧問,年逾7旬的他對巴蜀傳統文化,尤其是對四川地區的傳統建筑頗有研究。他曾歷時五年,在沒有任何資金設備的情況下,通過調查走訪完成了《成都街巷志》,引起極大轟動。

“事實上,川西民居的叫法還有值得商榷的地方。”袁庭棟說。

袁庭棟介紹,事實上,川西民居的建筑風格和整個西南漢族地區大同小異,這同四川的移民歷史有很大關系。所以把川西民居作為民居的地域分類是可以的,可要作為一種建筑流派來研究,叫法還值得商榷。

“川西民居”正在逐漸消失

歷史上,四川多經戰亂,加之四川傳統的建筑材料不易長存,這使得整個四川地區歷史比較久遠的古建筑數量不是很多。

以成都為例,明末清初張獻忠的“大西政權”撤離四川之時,實施毀城,四川首府一度遷至閬中,直到清康熙年間復遷治成都。所以目前成都的古建筑,最早只能到康熙年間。通過史料可以發現,四川漢族地區從漢代時期到改革開放前的民居建筑形式沒有多大變化,而就是改革開放這一二十年,四川民居不論從建筑材料、建筑形式、建筑風格都發生了質的變化。伴隨城市化和城鄉一體化進程,不少古建筑被拆毀,傳統民居尤其是古建筑保護岌岌可危。

川西民居的建筑特色一般是以穿斗結構為主,屋面作法是大坡度懸山頂,屋檐出挑跨度大,這些都是為了適應川西平原潮濕多雨的自然環境。而到了近代,川西民居更是將西方磚石建筑的作法引入,將西方建筑的柱式、拱券、穹頂等形式與當地傳統建筑形式相結合,形成了一大批藝術水平極高的公館洋樓建筑。但不像北方的村屯,川西以散居為主的居住形態一直沒有改變。

可伴隨著城市化進程,城市的發展將大量的鄉村納入到城市圈當中,過去川西的建筑結構和居住形態不適應現代化城市發展,城市中保存有傳統建筑的歷史街區逐漸被“改造”成高樓大廈,只留下點狀的古建筑遺跡;而在鄉村,農民住進了統一規劃設計的集中社區,住進了鋼筋混凝土結構的新民居當中,傳統的川西民居正在逐漸消失。

“一座城市要發展,肯定需要改造,要興建高樓大廈,但我們是否應該保留那么幾片建筑,讓后人能夠看看以前的樣子,這些是我們文化的根,不應該粗暴地拔掉。”袁庭棟滿懷憂慮地說。

古民居保護路在何方?

“越是珍貴的東西,只有在它慢慢消失了之后人們才意識到它的珍貴。”

成都市青羊區外宣辦主任袁平致力于川西民俗研究多年,他說,近些年來,人們越來越關注我們的傳統文化,也開始在反思我們在大步向前的時候丟掉的東西,其中就包括傳統民居和古建筑。

從2003年開始,作為傳統歷史街區保存較好的青羊區,逐步開始探索古民居保護和城市化發展統籌的道路,而寬窄巷子歷史街區的打造成為了一個成功的案例。

事實也是這樣,通過完善路網、電網、水氣管網等基礎設施、拆除與整個歷史街區整體氛圍不相符的建筑,恢復一些歷史建筑,并以“修舊如舊”的原則,對原有建筑進行防火處理和內部現代化生活功能改造,目前寬窄巷子不僅保留下來了原有的歷史風貌,更吸引了一大批四川傳統非物質文化遺產入駐,形成“川西歷史博物館”的格局。

寬窄巷子的成功案例證明,歷史街區不僅沒有成為城市化發展的“絆腳石”,反而成了城市的一張靚麗名片。

而寬窄巷子的成功并沒有扭轉川西民居瀕臨消失的困境,記者在走訪成都周邊的一些古鎮古村落的時候發現,像雙流縣黃龍溪、龍泉驛區的洛帶等旅游開發較為完善的一些古鎮,無一例外出現了過于嚴重的商業化、同質化,蘇派、徽派建筑中大量的裝飾手法被用在傳統民居改造當中,置于其間,讓人不知身處何地。

而像在崇州市懷遠古鎮這樣一些比較邊遠的地方,由于年久失修、風雨侵蝕,加上受5·12汶川地震和4·20蘆山地震的影響,這里的古民居已經破敗不堪,不少精美的古民居被居民整座整座的拆掉,建起了高高的樓房。

古民居保護之路在何方?

也許如袁平所說,改造其實是一個歷史發展的進程,既體現了我們活的追求,又體現人們對于過去歷史的依戀。而關鍵是在這個“千城一面”的時代,在這個改造的過程中,留下我們這個城市原有的生活方式,留下這座城市歷史的記憶。

(編輯:孫菁)