1921年7月,中國共產黨在浙江嘉興南湖的一艘紅船上創立,風云際會《建黨偉業》,從此共產主義的信念點燃了神州大地的《星星之火》。以毛澤東為主要代表的第一代中國共產黨人《開天辟地》奮起前進,從《南昌起義》到《井岡山》革命根據地的創建,經過《遵義會議》的偉大轉折和紅軍《長征》的勝利,中國共產黨在抗日戰爭的烽火中不斷發展壯大,《重慶談判》為奪取民主革命的全國勝利打下良好基礎,在《大決戰》中完勝國民黨,最終完成了《建國大業》,建立了新中國——這里勾畫的是一部黨的簡史,也正是幾代電影人用心血在銀幕上書寫黨的歷史,以極大的創作熱情塑造黨的形象的銀幕史。電影以其獨特的魅力感召著一代代人、一顆顆心。這部歷史與藝術的交響變奏還在延伸。在黨旗的召喚下,共產黨員們為鋪就強國之路,奮發進取,為實現中華民族的偉大復興貢獻力量:在剛剛解放的大上海,有《霓紅燈下的哨兵》;在抗美援朝的戰斗中,有《英雄兒女》的英勇身姿;在《創業》困難面前,有《鐵人》王進喜揮灑的汗水;在史無前例的政治動蕩中,有人民的好總理《周恩來》,有黨的好干部《焦裕祿》……在改革開放和社會主義建設時期,眾多的黨員愛崗敬業、公正廉潔,他們秉持著《千萬不要忘記》《血,總是熱的》,《共和國不會忘記》的莊嚴使命,在各條戰線上書寫著火紅的誓言。《鄧小平》《孔繁森》《咱們的牛百歲》《首席執行官》《第一書記》等共產黨員立黨為公、執政為民,共產黨人在《生死抉擇》《驚濤駭浪》《驚天動地》的關鍵時刻挺身而出,見證了中國共產黨始終是時代的中流砥柱,是中華民族的脊梁。通過電影回顧中國共產黨一路走來的艱辛與來之不易,通過難忘的電影畫面銘刻黨發展壯大的光輝歷程,電影人們深知,伴隨時代急流涌現出偉大的詩篇,正是他們創作所需的偉大主題。

日前,由中國文聯、中國影協主辦的“光輝的歷程——紀念建黨90周年革命歷史題材電影回顧展及創作研討會”上,電影藝術家們用其獨特的藝術感悟力,用飽含深情與激情的回憶和講演,為我們勾勒了讓人熱血沸騰、激情澎湃的史詩歷程。

這部偉大的歷史與藝術交響的史詩,由三個篇章構成,主創者們就是演奏這些交響的樂手和歌者。“我們堅信電影的魅力!電影能使黨的光輝形象更加深入人心,電影能使黨的信仰和追求令更多人堅定不移!”中國影協主席、著名電影導演李前寬的話引起三代電影人的共鳴,在他們爭先恐后的口述中,黨史和影史交相輝映,共產黨員的光輝形象一個個真實地向我們走來——

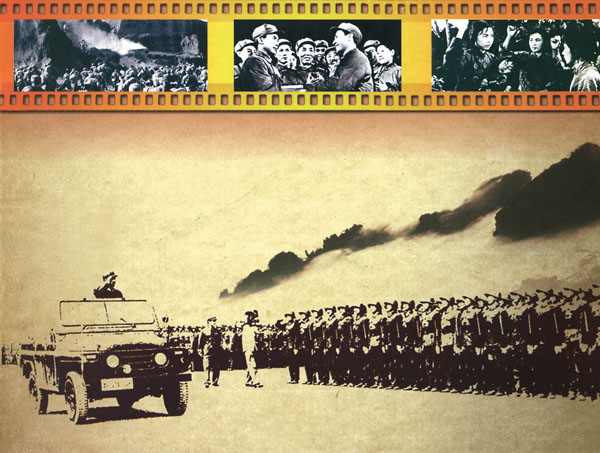

電影《開天辟地》劇照

第一篇章:“與黨同齡”(1921-1949)

主要影片:《開天辟地》《烈火中永生》《革命家庭》《大決戰》等

主創人員:于藍、于洋、王曉棠、李歇浦、楊靜、王霙等

從1921年中國共產黨成立到1949年建立新中國,中國共產黨28年前赴后繼,這就是新中國開國大典禮炮鳴放28響的由來,整整28年,很多中國共產黨黨員犧牲在戰火硝煙之下。在20年前,也就是1991年,上海電影制片廠接受了中央的重要任務,就是要拍攝一部表現建黨前后那段驚心動魄的革命歷史的影片,當時叫歷史巨片。這個重任就落在了當時的上海電影制片廠導演李歇浦身上,這部影片就是當年曾經引起轟動,被中央領導以及上海市領導稱之為建黨經典之作的《開天辟地》。20年前電腦三維特技離我們很遙遠,但是我們看到影片中畫面很真實,當年李歇浦導演也不像現在滿頭白發,當時還算中青年導演,這個任務對他來說難度也很大,光選擇演員就是一個非常曲折的過程。

李歇浦:把黨的歷史反映在銀幕上我們義不容辭。我接到任務感到非常光榮,壓力也非常大。因為影片涉及的歷史人物比較多,有名有姓的就有66個人,所以我們攝制組墻上貼滿了這些歷史人物的照片,我們商量怎么才能使這些人物既神似又形似,因為很多人物觀眾太熟悉了。如果今天拍《開天辟地》的話,可能不會像當年我們拍《開天辟地》的壓力那么大,爭議那么大。比如如何對待黨的主要創始人、“五四”運動的旗手陳獨秀。因為黨史界和文學界在陳獨秀的問題上有爭論,把陳獨秀作為第一主角反映,在當時難度是非常大的。

當時我只有50歲,我覺得拍攝重大題材影片一定要尊重歷史。如果這部影片的史學價值站不住腳,也留不下來。當時我們主創人員都抱著一點,一定要以辯證唯物主義的觀點反映這段歷史。還有很重要的一點,就是一定要尊重歷史,但又不能拘泥于歷史。

在《開天辟地》這部電影中,青年毛澤東的形象令人印象深刻,不同于那時古月版的毛澤東,這個飾演青年毛澤東的演員當時是中央實驗話劇院剛工作不久的青年演員,是在22個備選飾演毛澤東的演員中選定的。正因這部影片,這個飾演青年毛澤東的演員現已在幾十部影視劇中飾演這位偉人,從《開天辟地》的1921年到《毛澤東在1925》一直到長征中的毛澤東,隨著年齡的增長,現在的他已經開始飾演新中國成立后的毛澤東。他說:“我想一輩子就演好這么一個人物。”這個演員就是王霙。

王霙:《開天辟地》是我第一次演毛澤東,這段經歷我記憶猶新。因為整個創作過程是非常嚴謹和認真的。記得當時花了3個小時給我化妝,化完后化妝師說太像了,其實我自己對毛主席并不是很了解,也從來沒有研究過,所以他們說像,我也不知道怎么像,包括上影廠的領導看我化完妝的樣子都很吃驚,讓我馬上試鏡,很快就定下讓我來演。當時我還沒什么經驗,心里特別緊張,壓力很大,說句心里話,那時是心里很沒底。到今天,20年過去了,我特別感慨:1921年的時候,當時中國共產黨是57人,到現在已發展到近8000萬人,這是一段光輝的歷程,但也是一段艱難的歲月。

從建黨到新中國成立28年中,多少共產黨員拋頭顱、灑熱血,像《革命家庭》中于藍飾演的周蓮就是其中一位。在這部影片中于洋和楊靜的表演戲份也很重,在很多場合,于洋談到這部影片更多時候說的是他的“老大姐”于藍,卻很少說到自己的表演。作為一位八路軍老戰士,于洋對于他參與拍攝的革命歷史題材電影總是懷著一顆非常虔誠的心。

電影《革命家庭》劇照

于洋:我演了很多共產黨員的形象,比如《革命家庭》《暴風驟雨》等,我認為電影上表現共產黨員形象確實是中國電影誕生以來,特別是新中國成立以后,一直占據一個重要的位置。我們這個黨發展到今天這么壯大,將近8000萬黨員,靠的什么?團結全國人民大眾有幾大法寶?我覺得這就是法寶之一:廣泛地團結各個階層的人。對這些表現黨的偉大歷史的導演、編劇、演員藝術家們,我是非常尊重,同時我也非常自豪。共產黨能使得全國人民尊重、愛戴,有我們的一份功勞,因為我們藝術家是反映了我們黨在最艱苦的年代是怎么做的,在建設年代是怎么做的,是形象化表現出來,我覺得這點是很了不起的。所以在《革命家庭》這部戲里,我非常有幸地扮演了地下黨的領導人,這也是我的光榮。

楊靜:1949年從部隊轉業到北影以來,直到今天我一直是電影戰線上的老戰士,大概有七八部戲我是主演,基本上是演女民兵、婦女隊長,在《革命家庭》中我出演的紡織工人的形象,自己還是很喜愛的,雖然戲份不算多,但是那個小小的可愛的形象一直在我心里,讓我的演技也上了一個臺階。我想說的是,我們很多共產黨員,一生都是為了追求解放人類的美好事業,我覺得像我這樣80多歲的老人,是有一種堅定不可改變的信仰與信念的,到什么時候也是追求解放全人類這美好的一天。

從《大轉折》到《大決戰》再到《大進軍——大戰滬寧杭》,從中原突圍一直到解放海南島,這些解放戰爭光輝的史實,用銀幕形象展現在觀眾面前是在上世紀80年代末90年代初。當時任八一電影制片廠生產副廠長的王曉棠為這3部影片付出了極大的心血,特別是作為《大轉折》和《大決戰》的出品人和藝術總監,有人說這幾部影片是王廠長一剪刀一剪刀剪出來的。

王曉棠:《大決戰》遼沈、淮海、平津3部6集1991年拍攝完成,這對于八一廠來講就是個大戰役。在它將要完成的時候,1991年12月,中央軍委又向我們下達了拍《大決戰》之前的《大轉折》,和《大決戰》之后的《大進軍》系列的任務。《大轉折》包括兩部分,上部叫《鏖戰魯西南》,下部叫《挺進大別山》,軍委指示這部片子一定要拍好,因為毛主席說過如果沒有大轉折,可能解放戰爭就不會是3年,可能更長。這樣下達了任務之后,《大轉折》和《大進軍》是要齊頭并進。記得攝制組所查閱的電報歷史資料,就有7000多萬字,而后就沿著當年這幾部片子所需要反映的戰役的路線去采訪,一共是21個省市,這是一場鏖戰。拍攝過程中7個軍區都有動員,一共是135萬人,如果僅僅是八一廠是絕對拍不了的,當時除了我們的軍委副主席和一些史學家、軍事學家和一些專家,組成了審片領導小組。分鏡頭劇本,都由劉華清副主席和當時的老首長一起,一篇一篇討論。

我沒有參加過戰爭,是解放以后黨和軍隊培養起來的,當然我們現在沒有再受到敵人嚴刑拷打,但是在沒有硝煙的和平時代,仍然存在著你對信仰是否背叛,你是不是還記得你當年參軍的時候是怎么向組織表態的,是不是還記得你入黨的時候是怎么宣誓的。我覺得對我來說,是很具有現實意義的。能夠生活在盛世的今天,我沒有別的希望,心里只有一個想法,就是我還能夠繼續為人民做些什么,我是否能時刻記得正是由于革命先烈犧牲了性命,我才享受到現在的幸福生活。

說到信仰,90歲高齡的于藍說正是信仰讓她一輩子跟黨走。當時還是少女的她徒步到延安,1938年入黨,于藍在銀幕和生活當中扮演和實踐了共產黨人的理想和展現著共產黨人的革命情懷。王曉棠對解放戰爭波瀾壯闊的回憶,讓于藍浮想聯篇。她說,就是在解放戰爭隆隆炮聲響起的時候,我們的革命烈士在白公館正忍受著敵人的嚴刑拷打,他們懷著對黨的信仰堅強不屈。誰都知道,這就是于藍在《烈火中永生》中塑造的江姐。

于藍:我是1921年誕生,我覺得我是很幸福的,這一年中國就有一盞明燈,這一盞明燈就是中國共產黨,使得我們有了希望,有了指引。這盞燈是中華民族的希望。1949年,中華人民共和國誕生了,中國人民又在共產黨這盞明燈指引下共同前進,才有了我們大家現在和諧安康的生活。我想江姐和我是同年生人,但是她卻獻出了自己年輕的生命,在全國就要解放、大西南就要解放時,她獻出了自己的生命,我覺得這個人非常偉大,當時不止她一個人,還有徐建業,還有那么多英烈和他們一起光榮就義了,他們就是鋼鐵鑄成的共產黨人,所以我懷著十分崇敬的心情來參加這部影片的拍攝,當然我們的編劇和導演他們同樣有這樣的感想,他們同樣敬佩這些人物的精神,我們只是反映,我們還差得很遠,但是人民很寬容,還感謝我們,還夸獎我們,所以我們真是無上的光榮。

電影《創業》劇照

第二篇章:“紅色情結”(1949-1978)

主要影片:《開國大典》《創業》《周恩來》等

主創人員:李前寬、肖桂云、劉星、張連文、丁蔭楠、王鐵成等

電影《烈火中永生》和《開國大典》有一個歷史的交叉,當江姐和她的戰友們在牢房里繡紅旗的時候,正是李前寬和肖桂云表現《開國大典》毛主席在天安門上宣布“中國人民站起來”的時刻。真實的歷史并非是江姐繡的紅旗,而是3位男黨員捧著被面做的紅旗,但是他們不知道5顆星是怎么擺的,于是他們猜想著肯定是代表中國共產黨的大星在中間,工農兵商在周圍,那面紅旗現在還在博物館里。《開國大典》的導演李前寬、肖桂云,編劇之一劉星都有這樣的“紅色情結”。

李前寬:我們心中都有“紅色情結”,這個情結就是我們對黨的崇高理想,我們不是從籌備《開國大典》才開始的,其實再遠一點說,是“文革”以后拍攝的一部反映“文革”的電影中,一直以來醞釀心中的一個金色的夢,特別想在大銀幕上再現這個歷史畫卷。但是導演如何調用資源通過藝術的形象在銀幕上書寫史實?我覺得作為導演,這種心境的情結是很重要的,我想導演是這樣,演員更是這樣,所以可以看出一個黨用生命創造共和國是多么不易,所以說情結是很重要的。

肖桂云:應該說我們的創作生涯跟黨的歷史、跟我們的生活都是緊密相連的,李前寬談到的夢有一種思想感情在里面的,當1968年我們在新婚之前商量選一個重大的日子能夠值得紀念的時候,我們兩個不約而同地想到10月1日,那是我們的結婚紀念日。在那個時候絕想不到20年后我們拍攝了《開國大典》,所以這個感情的積累不是說要拍《開國大典》時才開始的,它是一種長期的積累,一種感情的存在,才能夠出現這樣的作品。

劉星:中國共產黨90年歷史,28年戰爭,30年建設,32年改革開放,應該說中國共產黨最偉大的成果就是造就了新中國。革命歷史題材影片總結起來其實就是:首先,要有大事件;其次,必須有生動的細節。我們黨的光輝歷程就是每個共產黨員和中國人民書寫的,我交給自己一個重要的任務,繼續書寫下去吧,因為我們黨是值得書寫的。

“石油工人一聲吼,地球也要抖三抖”,那是何等的氣概,電影《創業》表現的正是從1949年到1964年“十月會戰”取得全面勝利之后的那段歷史,而《創業》本身也是在中國電影史上可書、可寫、可圈、可點的一部影片。主演張連文拍這個戲的時候,是在寒冬臘月跳到水泥池里,他成功飾演的周挺山是那個時代工農兵的代表。

張連文:拍攝這部影片是“文革”時,條件很艱苦,而且拍片要求一切真實。真實的鐵人王進喜帶頭跳進了水泥池,用自己的身體把水泥和勻了。我們也照樣復原當時的場景,誰也不知道水泥遇到水的時候會熱,把我們的皮膚都灼傷了,當時我們拍攝的時候沒有什么保護措施,但是所有演員都跳下去,拍這場戲的時候大家義無反顧,我現在聽到這段音樂還依然很激動。

20年前,一部影片震驚了中國影壇,乃至世界影壇,敬愛的周恩來總理的形象,在每個人心目當中都非常熟悉,當導演丁蔭楠和主演王鐵成把嶄新的周恩來形象塑造在銀幕上的時候,十幾億中國人民都相信這就是周恩來。丁蔭楠導演曾多次把歷史人物搬上大銀幕,《周恩來》無疑是其中最生動、最具體、也最完美地表現了一位偉人的電影。這部影片只表現了周恩來最后的10年,但是這10年是中華民族災難深重的10年,又是中華民族不斷奮進的10年。

丁蔭楠:為什么我們拍的是老年的周恩來?一個是因為老年周恩來給大家的印象最深,因為我們親身經歷與記憶就是老年的周恩來。更重要的是在“文革”困難復雜的境地當中,周恩來是最突出的,也是有很大犧牲的。我們用傳記片的方式來拍攝這一段,其實也是在反思這段歷史。我認為領袖的生活就是有魅力的,他們的生活不用想象、不用夸張,關鍵就是靠演員的塑造。為什么選擇王鐵成,他當時是中國兒藝的演員,已經演了15年的戲,舞臺經驗沒得說,關鍵是我作為導演選演員,看中的是王鐵成的演技,我總認為好演員是天才,別的可以學,表演學不來,他一輩子就演一個人物,而且他成功了。

王鐵成:談《周恩來》這部電影,一輩子也說不完。我與丁蔭楠的想法是一樣的,選擇拍攝“文革”中的周恩來是人民的需要、黨的需要。就像丁蔭楠的觀點,領袖人物的電影,用不著藝術加工,把他的生活展示出來就是很好的戲,這一點我覺得也是電影《周恩來》成功的原因。演《周恩來》到現在過去20年了,周恩來精神就是支撐我生活和做人的精神支柱。這是我作為演員最大的收獲和體會。我想這也是我們國家所需要的一種精神。

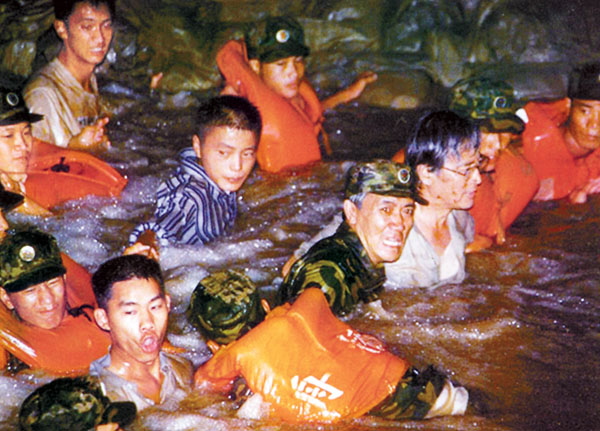

電影《驚濤駭浪》劇照

第三篇章:“時代楷模”(1978-2011)

主要影片:《孔繁森》《驚濤駭浪》《驚天動地》等

主創人員:陳國星、伊春德、岳紅等

榜樣的力量是無窮的,周恩來就是我們全體共產黨員的形象代表,因為有周恩來這樣的廉潔奉公、鞠躬盡瘁的干部,才有了像孔繁森這樣的干部。孔繁森是改革開放新時期的共產黨員的杰出代表,他把他的生命都奉獻給了藏族同胞,為民族團結,為共產黨人形象塑造增加了豐富的內涵。孔繁森是一個地市級的干部,這樣的干部在中國銀幕上過去很少看到,導演陳國星從《孔繁森》到《第一書記》再到《郭明義》,如何拍攝新時期共產黨員,他自有一番心得。

陳國星:我是跟著這些前輩,我們的老師們學習一點一點拍下來的。我非常同意李前寬導演的觀點,第一要正視歷史,第二要認真研究你要表達的人和事,以及他在歷史當中的因果關系。我覺得做導演其實非常辛苦,尤其是想不僅光為了完成一個任務,隨便把英模簡單呈現。如果你真想把他拍好的話,在電影背后,導演和他的創作團隊要花費巨大的心血。我一直很感恩我自己還有這么好的機會能夠拍攝一個個有血有肉的優秀共產黨人的形象,把他們介紹給更多人,也讓我自己受益匪淺。

改革開放30多年來,在30年當中,我們國家發生了兩件大事不得不提,一件是1998年抗洪,一件是2008年抗震。在這些重大事件面前,我們的電影人都迅速反應拍攝電影:一部《驚濤駭浪》,一部《驚天動地》。而青年演員伊春德正因《驚濤駭浪》入圍華表獎和百花獎。

伊春德:雖然時間過去很久了,但是那段記憶依然難忘。在《驚濤駭浪》中我扮演的是大學生,我們在抗洪前線,有一天早上,從五六點鐘叫我們到工地上,就是為了拍半夜的戲,當時所有的演員都精疲力盡了,因為耗了一天了,也沒有戲,就是為了拍晚上的夜戲,但是當我們走上大堤的時候,每個人的眼睛都是亮的,太興奮了,我們想到了在新聞看到的那些軍人、學生以及那些奮戰在一線的普通共產黨員的身影,想到他們無私無畏的付出,我們再累也是應該的。

電影《驚天動地》劇照

作為金雞獎影后,岳紅在《驚天動地》中的表演動人萬分,在影片中她就是北川、汶川的縣長、縣委書記在那場生命大營救當中的共同化身,是基層黨員干部的精彩縮影。

岳紅:我們拍攝《驚天動地》的電影,是要展現在地震面前、在大災大難面前的大愛。讓大家看到了在中國共產黨領導下,在地震之后就迅速建立新的城市,除了我們國家能夠做到,其他國家很難。這個大家可能和我都有同樣的感受,拍攝條件很艱苦,但是我想每個人跟我都是一樣的,懷著奉獻的精神在奮斗,電影是我們的事業,不管過去、今天還是將來,我都努力地、認真地工作,認認真真演戲,清清白白做人,努力用共產黨員的標準要求自己。

“堅信電影的魅力!”這是老中青三代電影藝術家共同的心聲。回顧革命歷史的電影,重溫黨的偉大足跡,見證銀幕上共產黨員的光輝形象,總結革命歷史題材創作的成就,必將振奮精神,堅定信仰,激勵藝術家們在新的歷史時期創作出更多更好的影視精品,譜寫中國電影事業的新篇章。

(編輯:曉婧)