技術(shù)主義,中國當(dāng)代舞發(fā)展的死胡同

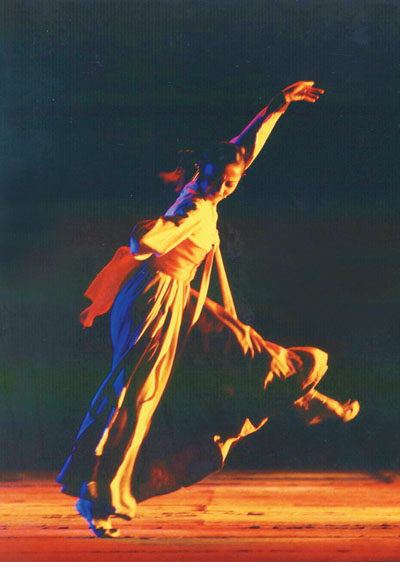

孫龍奎編導(dǎo)的現(xiàn)代舞《殘春》演出照

中國現(xiàn)當(dāng)代舞蹈的創(chuàng)作美學(xué)一直與中國的政治方向有著密切的聯(lián)系,這也是中國古人說的“文以載道”。在新中國成立以前,中國主流舞蹈創(chuàng)作基本還是傳統(tǒng)戲曲文化加之市井文化,從吳曉邦先生開始的“新舞蹈”運(yùn)動(dòng)雖然不入當(dāng)時(shí)政府的主流,卻代表了當(dāng)時(shí)先進(jìn)的文化方向,贏得廣大人民的擁護(hù)。隨后戴愛蓮先生又在西洋的表現(xiàn)主義現(xiàn)代舞與芭蕾的洗禮中回到國內(nèi),開啟了中國現(xiàn)當(dāng)代舞的創(chuàng)作先河。新中國成立之后,在馬克思文藝?yán)碚摰闹蜗拢袊璧竸?chuàng)作美學(xué)發(fā)生了三次轉(zhuǎn)變,即:表現(xiàn)主義、現(xiàn)實(shí)主義、技術(shù)主義。本文就將從這樣的轉(zhuǎn)變中分析主流文化視野下的創(chuàng)作發(fā)展方向,闡述以政府為主導(dǎo)的主流文化視野的寬與窄、緊與松,都將影響中國舞蹈創(chuàng)作。在全球化、信息化的時(shí)代,每一個(gè)國家都在打造自己獨(dú)有的文化特征,而中國當(dāng)代舞蹈創(chuàng)作卻處于一種貌似喧囂但實(shí)質(zhì)卻沒有鮮明特征的尷尬境遇。在國內(nèi)很火的舞蹈家走不出去,國外很火的創(chuàng)作者又回不來。由此看來,作為中國主流文化視野下的中國舞蹈強(qiáng)調(diào)美學(xué)多樣性,強(qiáng)調(diào)創(chuàng)作題材的自由,強(qiáng)調(diào)個(gè)性的發(fā)展,才是當(dāng)務(wù)之急。

技術(shù)主義的虛無之舞

隨著上世紀(jì)90年代的到來,整個(gè)中國社會(huì)從開國的興奮,到“文革”的壓抑,直到改革大潮的洶涌,到上世紀(jì)90年的初期達(dá)到一個(gè)鼎盛期,踏著經(jīng)濟(jì)改革的大潮,創(chuàng)作主體意識(shí)覺醒,許多以人為本的人性之舞出現(xiàn)在舞臺(tái)上,其中代表作品是《一個(gè)扭秧歌的人》。舞蹈回歸到人性刻畫的本身,在一個(gè)民族民間舞中第一次將一個(gè)農(nóng)民的形象與秧歌聯(lián)系在一起,長(zhǎng)達(dá)3分鐘的“擠眉弄眼”自得其樂的表演,居然能夠贏得獎(jiǎng)項(xiàng),可見當(dāng)時(shí)舞蹈界的寬容之心。國力日益增強(qiáng),市場(chǎng)開放,院團(tuán)轉(zhuǎn)企,從表面上看,主流文化視野似乎更加寬松與自由,但是實(shí)際呈現(xiàn)的舞蹈作品質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如以往。曾經(jīng)在上世紀(jì)80年代大力贊揚(yáng)現(xiàn)代意識(shí)的舞蹈界,走入技術(shù)至上的技術(shù)主義,猶如聲樂界的“千人一聲”的現(xiàn)象一樣——大國崛起需要配得上盛世華章的“金屬般”的高音來彰顯國力。舞蹈也一樣進(jìn)入一個(gè)技術(shù)主義的怪圈,創(chuàng)作中注重技法勝過表達(dá),表演中注重技巧勝過內(nèi)涵,現(xiàn)代舞作為小眾甚至是不和諧的聲音備受排擠。曾經(jīng)在1995年的廣州小劇場(chǎng)展演中的“方便面與避孕套事件”,引起舞蹈界主流的異議甚至是憤怒,在首都北京,舞蹈學(xué)院招收第一屆現(xiàn)代舞本科班,躊躇滿志要打造中國現(xiàn)代舞。然而,首屆現(xiàn)代舞班只有2人進(jìn)入現(xiàn)代舞團(tuán),如今只有1人繼續(xù)從事現(xiàn)代舞。而在中國主流文化的展演中,現(xiàn)代舞作為比賽舞種,在2005年第一次進(jìn)入荷花獎(jiǎng)的范疇。

在當(dāng)今創(chuàng)作上,更多的作品出現(xiàn)題材撞車、審美單一,在不能直面人生的時(shí)候,逃避到古代或是一個(gè)虛無的幻境中。在多樣化審美的今天,一方面鼓勵(lì)創(chuàng)新,另一方面在功利心的驅(qū)使之下,文化創(chuàng)作的規(guī)律又被視同于機(jī)械的復(fù)制,大量的文化工程一個(gè)個(gè)矗立在觀眾的視野之中,“炫”、“奇”、“新”成為舞蹈文化中的精神指標(biāo),指導(dǎo)著大多數(shù)的創(chuàng)作方向。這是一種賣弄風(fēng)情的甚至有些欣欣然的虛無主義。尋求感官上的功能滿足,而精神上則走向虛空,既看不到開端時(shí)期為人生而舞的新舞蹈精神性,也看不到洋為中用的民族精神性,在物質(zhì)極大豐富的今天,舞蹈選擇了為舞而舞,為編而編。在此時(shí)的舞蹈創(chuàng)作中,好像又回到新中國成立初期那種《人民勝利萬歲》的狂喜,2008年的奧運(yùn)會(huì)《擊缶而歌》就代表這個(gè)精神特質(zhì)。2008面大鼓敲響,震動(dòng)全場(chǎng)十萬名觀眾,也震動(dòng)了全世界,代表大國崛起的最強(qiáng)音。在震撼之余我想起蔡國強(qiáng)先生的話:滿場(chǎng)都看見中國,古代的中國,現(xiàn)代的中國,就是看不見當(dāng)代中國人。

(編輯:子木)