茶馬古道古集市 馬幫馱來寺登街

茶馬古道古集市 霞客游記嘆豐饒

馬幫馱來寺登街(美麗中國·尋找最美鄉村)

重建于清光緒十四年的魁閣帶戲臺。記者 胡洪江攝

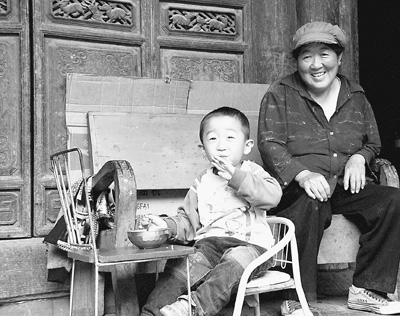

在歐陽大院里,趙德和老人正看著小孫子吃飯。記者 胡洪江攝

制圖:宋 嵩

寺登街,在大理和麗江之間,在悠遠深邃的茶馬古道上,在被時光遺忘的角落里。

“這里就像20年前的大理、麗江,特別古樸寧靜、原汁原味。”寫生的畫家說話時頭也不抬地在畫板上勾描。躍然紙上的是涓涓溪水繞著斑駁的紅砂石板老街流淌,雕梁畫棟的民居旁,早起的村民不緊不慢地走過。恍惚間,還能聽見山間馬幫的鈴響。

隱匿在云南西北部大山深處的劍川縣沙溪鎮寺登街,氣候宜人,物產豐饒。徐霞客在游記中記載這里“所出米谷甚盛,劍川州皆來取足焉”。因交通便利,寺登街在元末明初即穩定成為中心集市區,亦是茶馬古道上喧囂一時的重要驛站和鹽茶交易集散中心。絡繹不絕的馬幫途經這里休整補給,然后北上麗江、西藏;南下經大理、楚雄進入中原腹地;或向西踏上“博南古道”、“永昌道”,前往東南亞、南亞諸國。

寺登街管委會常務副主任王劍雄說,上世紀50年代以后,新建的公路不再從寺登街經過,古老村落慢慢沉寂下來,漸漸被人遺忘。“到90年代末,許多老建筑都快塌了,村民多以種田為生,生活貧窮,無力修補,有的陸續搬出古村。”

或許是這份遺忘,才使古老的寺登街得以在洶涌的商業化進程中留存,成為“茶馬古道上惟一幸存的古集市”,保存至今的傳統建筑竟有8.5萬平方米。

寺登街中心,始建于明永樂十三年的興教寺,是現今國內僅存的明代白族“阿吒力”佛教寺院,檐下尚存20余幅壁畫。風雨洗滌的石板街兩側,古老的馬店驛站一家挨一家,上馬石、馬鞍、馬鐙、馬鞭、馬燈,還有那被灶火熏得黑油油的墻壁,似乎都跟當年一個模樣。

穿過一條白墻彩繪、花草簇擁的巷弄,推開高高的大木門,59歲的趙德和老人正給小孫子喂飯,他們居住的歐陽大院已有101年歷史,至今沿襲著“三坊一照壁”的傳統白族民居式樣,窗欞、門板上栩栩如生的雕花歷經百年未曾變更。“祖輩歐陽景和是當時寺登街最富有的馬鍋頭(馬幫首領),很能干,帶著馬幫去過德欽、拉薩呢。”趙德和很自豪。

離歐陽大院不遠,有一處叫“三家巷”的客棧,老板歐陽海育跟住店的客人“約法三章”:晚上10點鐘前必須回來,如果超時,他就會跑出去找人;木板隔音效果差,客人在房間里不能大聲說話。

“你不像生意人。”我們有些奇怪,“這么苛刻的要求,就不怕客人不來住?”

“過日子還是安靜點好。寺登街的特點就是寧靜。”歐陽海育說,今天寺登街的質樸還跟他兒時的記憶相仿佛。

其實,寺登街也在改變。2001年,世界紀念性建筑遺產基金會將寺登街列入“2002年101個世界瀕危建筑保護名錄”,一項歷時8年的“沙溪復興工程”很快啟動。當地政府出資進行村內基礎設施改造,再借助國際項目資金進行古建筑的修繕和保護。

“寺登街的修繕和保護,特別強調修舊如舊——不光是修出來像舊的,而是最充分地使用原有材料。”王劍雄說。這就好比一根柱子朽爛了,不是整根換新的,而是只換朽的那一段,其他部位仍保留原有的柱子。即使早被踩成一小塊一小塊的紅砂石板,整修時也都被標上記號,哪里起來的就放回哪里。

帶著這份小心翼翼的珍惜與呵護,古老的寺登街正在迎來新生。

小貼士

怎么去:從大理沿國道214線至劍川縣甸南鎮,再轉往寺登街,全程約140公里;或由麗江經雄古,至劍川縣城,再到寺登街,全程約100公里

玩什么:逛古村古街,住馬店客棧,聽原生態的白族腔,踏古橋古道,登石寶山看始鑿于南詔時期的石窟

吃什么:白族“八大碗”、涼粉、野生菌、蕓豆等

(編輯:孫菁)