首屆中國國際馬戲節開幕 打好文化創意牌

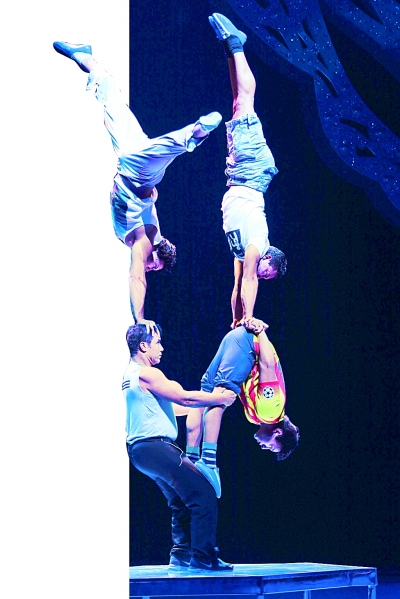

英國演員在表演四人力量頂 光明日報記者 楊連成攝

11月20日,由文化部和廣東省政府主辦的首屆中國國際馬戲節,在廣東珠海橫琴新區長隆國際馬戲城開幕。來自意大利的腹語表演,來自哈薩克斯坦的室內馬術,來自古巴的抖杠……在12天時間里,來自17個國家、29支馬戲雜技藝術團體帶來的200多個節目,將分A、B場同臺競技,共同奉獻一場具有中國特色、國際水平、世界影響力的馬戲文化盛會。

海洋王國的“魔戒寶石”

“碧海藍天之間,山海相擁之處,匯聚浩渺南海的美麗浪花,采集莽莽群山的青翠寶石,鑄就一顆屬于海洋王國的‘魔戒寶石’,這就是眼前這座橫空出世的南中國馬戲大劇院!”中國國際馬戲節首場新聞發布會上,馬戲節藝術總監、長隆國際馬戲大劇院總經理李馳,在展示色彩紛呈的實景照片時,充滿自豪。

走進橫琴長隆國際海洋度假區,人們不禁驚嘆于那剛揭開面紗的馬戲劇院。香檳色圓弧形鋁板建筑,宛如飛碟降臨在群山碧海之間。

“投資3億多元,占地8000平方米,表演區直徑13米,可同時容納2750人觀看表演。”李馳介紹說,目前國際上大部分馬戲表演場館在承重、抗風雨能力上存在缺陷,而長隆國際馬戲大劇院是迄今為止世界上首個采用鋼結構建筑的馬戲場館,這里還有燈光、音響、升降、旋轉等高科技設備和充滿神秘感與震撼效果的華麗裝修。過去國際上一些受劇院承重條件限制而不能上演的馬戲節目,如俄羅斯著名的“空中浪橋”節目等,都應邀來到了珠海,完全可以安全、盡興地表演。

開放中國的“文化符號”

珠海橫琴新區管委會主任牛敬說,隨著越來越多的會展、節慶、賽事、論壇等國際性重大活動在中國舉辦,一個個以“開放中國”為鮮明標志的文化符號不僅傳遍了世界,而且深刻地影響著世界。

從一個荒涼的南海孤島,到繁榮美麗的國家級新區,橫琴的開發建設僅用了4年。牛敬說,橫琴的奇跡還在于善于借助毗鄰港澳的地緣優勢,在產業選擇上優先打好文化創意牌。這場跨越國界的馬戲盛宴所傳遞的中國文化符號“漁女飛天”,一定會給世界留下鮮明而深刻的印象。

記者看到,遍布在珠海大街小巷,屢見于各種新聞媒介的“漁女飛天”符號標識,融入了珠海漁女、空中雜技和敦煌文化3個創意元素,生動體現了國際馬戲元素與中國傳統文化的完美融合。

“漁女飛天”以藍色為主色調,呈現出由藍色向綠色、黃色的繽紛漸變,寓意蔚藍海洋、藍色珠海,既展示出舉辦地珠海的生態之美、活力之美,也蘊含著馬戲節多元共生、歡樂競技、積極向上的主題。

獻給世界的“馬戲盛宴”

中國的雜技藝術萌芽于周,形成于漢,盛行于唐,至今已有2500多年歷史,是中華民族珍貴的文化遺產。

半個多世紀以來,中國雜技在頂技、車技、繩技、蹬技、抖空竹、轉碟、鉆地圈、走鋼絲、獅子舞、軟功、爬竿等項目上,相繼摘取了國內外幾乎所有頂尖雜技賽事的最高獎,其中,中國雜技團的《俏花旦·集體空竹》《圣斗·地圈》、山東省雜技團的《蹬板凳》、武漢雜技團的《頂碗》、沈陽軍區前進雜技團的《鉆臺圈》、廣州軍區戰士雜技團的《雙頂碗》等節目,曾獲得蒙特卡洛國際馬戲節金獎,上海雜技團的《舞空竹》獲第三十四屆法國“明日”國際雜技節金獎,四川省遂寧市雜技團的《雙人倒立技巧》奪得第五屆莫斯科國際馬戲節金獎。

2012年文化部頒發的《中國雜技藝術“十二五”振興規劃》對我國雜技藝術事業的發展提出了新的目標,近年來引領世界馬戲新潮流的長隆國際大馬戲,已成為當前最響亮的民族馬戲文化品牌之一。有志于打造“馬戲界奧斯卡”的國際馬戲節的舉辦,不僅是珠海橫琴新區打出的國際性文化品牌,而且將是中國作為世界雜技大國,獻給世界的一份厚重、珍貴的禮物。

(編輯:曉婧)