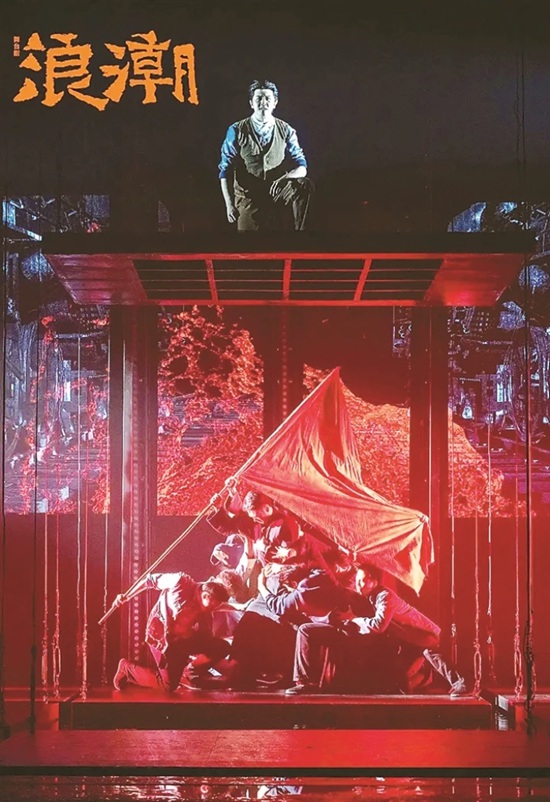

舞臺劇《浪潮》劇照

今年是中國左翼作家聯盟成立95周年,舞臺劇《浪潮》日前在上海西岸大劇院上演,以震撼人心的藝術呈現,將1931年犧牲的五位左聯烈士柔石、胡也頻、李求實、馮鏗、殷夫的故事搬上舞臺,不僅是對革命先烈的深情緬懷,更是對紅色文化傳承傳播的成功探索。這部作品以其獨特的藝術構思和深刻的精神內涵,為新時代紅色題材文藝創作注入力量。

《浪潮》令人稱道的藝術突破在于其敘事結構的創新。該劇摒棄了傳統線性敘事模式,從五位烈士犧牲的那一刻展開,讓他們的靈魂在另一空間進行自我叩問。這一設定打破了單向的歷史講述,形成了多聲部的精神對話。舞臺上,五位烈士的人生經歷如畫卷般徐徐展開,他們各自寫下或喊出代表性的話語:柔石的“剜心也不變!砍首也不變!只愿錦繡的山河,還我錦繡的面”;胡也頻的“文學不是藝術之宮里無用的寶石,而是社會革命最有力的斧頭”;李求實的“我們必須要學會既能用槍又能用筆”;馮鏗的“只要血不會干,什么困難都可以打破”;殷夫的“別了,哥哥,別了,此后各走前途”——這些話語不再是教科書上的鉛字,而是舞臺上鮮活的生命吶喊。

在舞臺呈現上,《浪潮》大膽采用“水舞臺”設計,十噸水配合升降懸浮板等元素,創造出剛硬的鐵與柔軟的水相互呼應的視覺效果。水,這一深具哲學意蘊的元素,在劇中既營造了物理空間,也營造了心理空間,更是連接生者與逝者的媒介。演員們大量運用舞蹈形體表演,與水舞臺形成有機互動,情感濃烈的舞臺體驗讓觀眾沉浸其中。舞臺背景時而呈現暗紅色調,“浪潮”二字醒目突出;時而轉為冷冽藍光,人物剪影高舉雙臂,動作舒展有力。這種視覺語言的強烈對比,恰如其分地表現了革命者內心的熾熱情感與外部環境的嚴峻考驗之間的張力。

《浪潮》對五位左聯烈士的形象塑造,走出了概念化、符號化的窠臼,著力展現他們作為文藝青年的多面性。他們有著不同的出身和經歷,卻都懷著共同的理想。特別值得一提的是,該劇沒有將烈士形象神化,而是通過“靈魂自問”的方式,展現他們在生死關頭的內心掙扎與堅定選擇,這種處理方式使歷史人物更加真實可感,也更容易引發當代觀眾尤其是青年群體的情感共鳴。當殷夫在舞臺上誦念《別了,哥哥》中的詩句時,那種在親情與信仰之間的痛苦抉擇,具有超越時空的感染力。

《浪潮》的精彩上演,為紅色題材文藝創作提供了諸多啟示。該劇主創不滿足于簡單復述歷史事件,而是深入挖掘人物的精神世界,尋找歷史與當下的精神連接點。該劇在尊重史實的基礎上大膽創新,將現代舞臺技術與傳統話劇藝術相結合,創造出獨特的審美體驗。同時,該劇注重與當代觀眾尤其是年輕人的對話,用他們更能理解和接受的方式講述紅色故事,避免了說教感和距離感。

在舞臺藝術百花爭艷的當下,《浪潮》以其別具匠心的藝術表達和豐富深刻的精神意蘊,實現了既叫好又叫座的市場效果,為當下紅色題材文藝創作作出探索,也為傳統文化和革命文化的當代傳播提供了有益借鑒。

紅色血脈永遠激蕩,藝術浪潮生生不息。在上海西岸的舞臺上,《浪潮》以其澎湃的藝術力量實現深刻的精神感召,讓我們再次看到,那些為信仰獻身的靈魂從未遠去,他們的精神仍在時代的浪潮中引領我們前行。這部作品不僅是對歷史的致敬,更是對未來的期許,它告訴我們,紅色基因的傳承,需要藝術家們以真誠的態度和創新的精神,讓革命故事在新時代煥發新的光彩。