藍凡

藍凡 上海人。上海大學影視藝術技術學院二級教授、博士生導師、上海大學藝術與傳播研究中心主任、上海市雜協理事,中國作協、中國劇協、中國舞協、中國民協會員,中國古典文學學會會員。曾主持完成全國藝術科學國家重點項目及省部級項目多項,先后出版《上海文化通史》《吳越民間信仰民俗》《電視藝術通論》等專著(主編)數十部,發表《藝術思辨錄》《湯顯祖論》《“文化下鄉”的新世紀意義》等論文數十篇。曾獲全國藝術科學成果一等獎(《中國民族民間舞蹈集成》)、國家圖書獎一等獎(《中國戲曲劇種大辭典》)、中宣部“五個一工程”獎(《舞劇〈閃閃的紅星〉的現代意義》),多次獲上海市社科和出版成果獎。

雜技,亦作“雜伎”,廣義上指的是柔術(軟功)、車技、口技、頂碗、走鋼絲、變戲法(魔術)、舞獅子、馬戲、馴獸等一系列技藝的總稱。廣泛概念上的雜技,實際上可以分為雜技(一般概念)、魔術、馬戲和馴獸四類。但現代意義上的雜技藝術,特指演員靠自己身體技巧動作完成的一系列表演性節目的稱呼。在某種意義上說,雜技的“雜”既是對雜技(一般概念)、魔術、馬戲和馴獸這四類差異很大的技巧表演的描述,也可以說是對雜技本身節目的無所不包狀態的一種泛稱與形容。

本文中雜技的概念局限于一般概念,主要指的是地面和空中的人體特技表演,即論述不包括魔術、馬戲和馴獸。這是因為,從表演的樣態和藝術的特性上,兩者還存在著明顯的區分與差異。

一 雜技作為藝術的邏輯起點

雜技的邏輯是可能性向不可能性轉化的邏輯:一種挑戰人類感官與認知經驗的可能性邏輯。

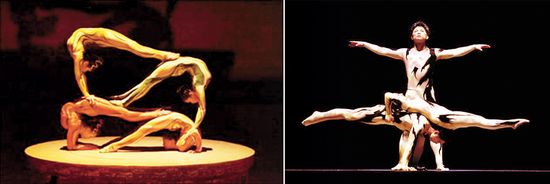

圖1:上海雜技團的柔術表演與力量平衡

雜技作為藝術的邏輯起點是雜技的過程與結果。這就是,雜技的邏輯起點在于過程的驚訝與結果的期待——驚訝過程的不可能性與期待結果的可能性。所以,雜技的邏輯是可能性向不可能性轉化的邏輯:一種挑戰人類感官與認知經驗的可能性邏輯。

在這里,這種人類的感官與認知經驗,指的是人類的常規或常態的感官與認知經驗,這也是雜技作為藝術區別于舞蹈與戲曲等藝術的主要地方所在——邏輯出發點的相異。所以我們又可以這樣說,建立在人類的常規或常態的感官與認知經驗上的審美,是舞蹈、戲曲等常態表演上的審美,而建立在人類的非常規或非常態的感官與認知經驗上的審美,則是雜技這一非常態表演的審美。

但從另一方面說,這種挑戰人類感官與認知經驗的可能性邏輯,是建立在雜技作為藝術這種存在基礎上的。所以,雜技的可能性邏輯并不是單純的挑戰身體——技術的可能性邏輯,而是藝術審美上的可能性邏輯。正如康德所言:“因為一個人只有滿足了一種愿望時,才會發見自己是幸福的。所以使他能夠享受巨大的滿意(而又并不需要有突出才能)的那種感覺,就肯定是非同小可的了。”

雜技和魔術雖然都是將不可能變為可能,但作為藝術的魔術的“變”是“以假為真”的“變”,而作為藝術的雜技卻是“以真作真”的“變”。

譬如在頂缸這一節目中,表演者在表演之前需要對大缸進行反復的敲擊,其目的就是為了向觀眾“證實”大缸的真實性——由于是用陶瓷器做成的大缸,這種真實性帶來的是體大量重,給觀眾傳遞的是“頂缸”的不可能性,而只有這種不可能性的強化,才能最終獲得可能性的期待審美性。這與魔術在表演前向觀眾反復“證實”的“真實性”是不相同的。魔術的“證真性”只是如何“證實”事物表象上的真實而巧妙地“掩蓋”事實上的不真實,但雜技的“真實”是貨真價實的“真實”。所以,魔術對“真實”的破解是如何“以假亂真”,雜技卻是要以“臺上一分鐘,臺下十年功”的真實行為來達到這種“以真作真”。這就是雜技的從不可能性向可能性轉化的的邏輯——一種人類向自身力量選擇的邏輯。

又如傳統柔術對人的身體柔性度的不可能性,但在最后通過表演的展開而達到了可能性,從而使觀眾獲得了超越常態性經驗的審美享受。(見圖1)

從這種意義上說,作為藝術的雜技的基本性矛盾是可能性與不可能性的矛盾,也就是一般與特殊的矛盾,一般性與特殊性的矛盾:雜技身體的有限與無限的矛盾,身體技藝與身體審美的矛盾,身體常態動作與身體雜技動作的矛盾,以及雜技技巧炫耀與技巧敘事的矛盾。而對于觀眾來說,則是觀看中對表演者的不可能性展開與可能性完成的辯證統一,是對具體雜技作品以及動作的期待與驚奇的辯證統一。

在這里,對雜技來說,“技”是主要的,是雜技的本;而對“技”來說,“藝”又是主要的,它是“技”的本,可以說是雜技的本中之本。

這樣說來,雜技的邏輯起點在于過程的驚訝與結果的期待,這種過程和結果,既是“技”的過程,又是“藝”的過程,既是“技”的結果,又是“藝”的結果。

由于隨著人類科技的進步,各類舞臺表演對技術工具的依賴程度越來越高,從而帶來了藝術自身的類型反應上的維度差異。換句話說,對于雜技來說,必然產生過程驚訝與結果期待的身體本位與技術本位的區別。或者我們可以這樣說,雜技對科技工具的依賴與舞蹈對科技工具的借鑒,兩者是有著巨大差異的。

在一定意義上,雜技對科技工具的依賴是絕對的,舞蹈對科技工具的借鑒則是相對的。換句話說,雜技對科技工具的依賴,目的是為了突顯“技”的驚險、難度和復雜性上的不可能性,而舞蹈對科技工具的借鑒,其目的則是為了增強舞姿的審美可能性。所以我們說,雜技的“技”是技藝的“技”,也是科技的“技”。

很顯然,雜技的這種邏輯起點的背后,是人類對挑戰與征服自身的一種信念。把這種信念用無所不包的“雜”的形態表現出來,是為了人類精神交流的可能與需要。這是因為,可能性與非可能性的選擇,是人類生存的基本選擇,也是人類思維的基本判斷力。

非常有趣的是,雜技的這種能與不能的選擇邏輯,面對的是雜技本身的無所不包的“雜多”(雜技形態的繁多與分類上的雜多),這無疑又是一個雜技隱匿的哲學維度:人類的存在面對選擇的無窮無盡性。可以這樣說,雜技的能與不能的選擇邏輯,最集中體現了人類生命歷程的辯證法——存有與虛無,雜多與單一的生命辯證法。