[特別關注]“第六代” 依然在路上

[老師眼中的“第六代”]

謝飛:他們的堅守最讓人感動

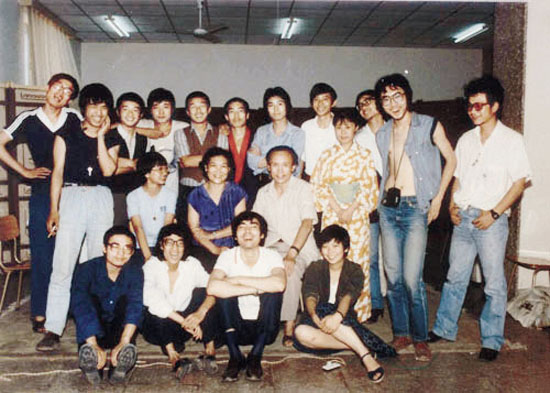

北京電影學院八五班畢業照,他們中的大多數人都成為了“第六代”導演的中堅力量。

我認為現在“第六代”導演的整體狀況還是很好的。“第六代”跟“第五代”最大的區別就在于他們寫自己,表現自己的經歷和自己身邊的故事。他們中的一批人堅持了很多年——盡管最初的10年他們并不成功,很多作品都無法公映,即使公映票房也很差,但他們一直在堅持,這是最可貴的。他們的作品并不是每一部都那么優秀,但他們堅守現實主義的精神很有價值。

“第六代”中的大多數導演可能并沒有完全融入當下主流商業電影市場,但這并沒有關系。因為每個導演都不可能是全才,讓他們的作品始終做到藝術和娛樂兼顧也是不現實的。我倒是認為,藝術、文化跟商業和娛樂還是應該有點距離。

比如王小帥也曾經嘗試過想商業一點,卻并沒有獲得成功。他的新片《我11》我看過,有點自傳體的感覺,回到了他以前創作的路子上,很真實,也比較精巧,但我想這部影片應該不會太賣錢。賈樟柯建藝術影院,短期內也應該會很艱苦。然而我覺得沒有必要害怕,尤其是在數字技術普及之后,電影的拍攝成本其實降低了很多。伊朗電影《納德和西敏:一次別離》只有30萬美元的成本,就能夠拍得那么好,所以說一部影片優秀與否的關鍵還在于它的思想和內容。

同時我也認為該堅持的要堅持,該改變的也要改變。適合做文藝片的就去做文藝片,適合拍商業片的就去拍商業片。例如說寧浩拍商業片就很成功,他以前也不是沒有拍過文藝片,但他可能覺得自己更善于拍商業片,所以走了自己最擅長的那條路。

這些年大家老是以某個導演的影片進入“億元俱樂部”作為衡量他(她)成功與否的標準,好像票房過億就是好電影,其實這種以商業收益為尺度的衡量標準本身就是簡單化、片面化的。比如姜文,《讓子彈飛》終于讓他“站”著賺錢了,但連他本人都認為自己以前的電影更優秀。《鬼子來了》都沒公映過,但并不代表這部影片不優秀,相反它是姜文迄今為止最好的電影。

(記者李博采訪整理)

[“第六代”眼中的電影]

賈樟柯:每個年代的導演都有自己的幸福

賈樟柯近照

賈樟柯電影《海上傳奇》劇照

對于42歲的賈樟柯來說,青年導演這個身份已經離自己越來越遠了。況且,他現在也不再是一個單純的導演,證據之一就是從2010年便開始籌拍的《在清朝》至今尚未完成。在導演的身份之外,賈樟柯還是一位電影監制,一個青年導演的培養者,甚至是一座藝術影院的投資人。42歲的賈樟柯,未來的工作仍將與電影有關,但無疑會更加豐富多彩。

網絡的靈感:

讓才華盡情施展

在賈樟柯還是個正牌青年導演的時候,中國的互聯網尚處在幼年,網絡在大多數人看來只是收發電子郵件的工具而已,那時的他要獲得創作靈感,唯一的方法就是用心靈體驗身邊的生活。

十幾年的時間一晃而過,賈樟柯從家鄉山西汾陽的觀察者變成了整個中國的觀察者。《世界》之后的賈樟柯的視野變得就像世界一樣寬廣,游樂園保安、工廠女工、女護士和畫家徐冰、舞者黃豆豆、盲人歌手周云蓬一同成為他影像世界中的一部分。賈樟柯說,蓬勃發展的互聯網,為電影創作者提供了更多的靈感來源。

“我看了很多以微博形式寫作的小說,雖然只有短短140個字,卻時常能傳遞出一些非常好的觀點與思路,有的甚至可以生發成一部電影長片。”賈樟柯說,“我最近接觸了很多年輕導演,發現他們雖然很少直接改編網絡小說或者網絡新聞,但他們的創作靈感卻大多與互聯網有關,這是因為網絡更能引發這些年輕創作者的共鳴。”

去年收獲3.5億元票房的《失戀33天》采取的就是一種互聯網動態創作的方式,從劇本創作、修改到影片宣傳、發行,網民的意見始終影響著影片的最終定型,這種方法深受賈樟柯贊賞。

“我不久前監制了一部名叫《因,父之名》的影片,它表面上講的是‘富二代’的成長故事,但背后揭示的其實是上世紀90年代整個國民生活的變化,就如同一部90年代版的《陽光燦爛的日子》。”賈樟柯說,“這部影片的導演李京怡在微博上發布了很多影片的相關細節,然后跟網民進行互動,并根據網民的合理意見修改了劇本中存在的問題。這事實上等于是在資金到位之前就讓影片接受了一次市場檢驗,對影片而言只有好處沒有壞處。”

除了傳統的影院長片,網絡時代最流行的微電影也是賈樟柯關注的焦點。去年他率領6位青年導演拍攝了12部微電影,取名為“語路計劃”,在每部3分鐘的時長里記錄了上至地產大亨潘石屹、下到“愛心媽媽”張穎的12張面孔與12顆心靈。

“實際上我在制作微電影時,并不覺得它跟傳統意義上的短片有什么區別,其實微電影這個概念主要指的并不是影片的時長,而是影片的傳播渠道。”賈樟柯說,“微電影能讓創作者避開發行商和院線的篩選與過濾,在網絡這個媒介上找到屬于自己的觀眾,并且將自己的藝術才華淋漓盡致地展示出來。”

生活的靈感:

讓積淀盡情釋放

回顧當年創作“故鄉三部曲”的時光,賈樟柯覺得那個年代也有那個年代的幸福。“在網絡不發達的時代,拍電影的沖動完全來自于我對四周事物的切身感受。比如《小武》里出現的場景和人物都是我最熟悉的‘汾陽制造’。那時我身邊有很多小武這樣的同齡人,我發現在一個快速變革的時代里,小武們生活得異常疲憊,他們時常穿著不合體的西裝,在小縣城破舊的街道上晃蕩,一副無所事事的樣子。”賈樟柯回憶道,“我就是從這樣一個人物肖像出發,去想象他的家庭是什么樣的、他的友情和感情關系是什么樣的,然后《小武》就自然而然地被拍出來了。”

賈樟柯說自己從不事先預想影片的題材,因為他創作的源頭永遠都是一個非常具體的人物形象或者一處讓他特別有感觸的景觀。“創作者與拍攝對象之間的共鳴是最重要的。我一直保留著一種生活習慣,那就是不管走到哪兒,只要看到有感覺的人或者景觀,就立刻把它記下來、拍下來。”賈樟柯說,“雖然這些人物和景觀暫時看來可能對我的電影創作沒什么幫助,但我認為既然自己能在一瞬間被他們打動,那么我們之間就存在一種緣分,說不定在將來的某一天,我就會將他們融入到自己的影片之中。”

對于目前正在籌建的藝術影院,賈樟柯表示這只是個人興趣,并不意味著自己準備跟商業電影對著干。“況且藝術電影也不是一個絕對的概念。任何類型的電影都可以注入創作者的創造力,而在我看來,只要一部影片的主題、故事或者鏡頭語言有創造性、啟發性,那么無論它是社會寫實片、歌舞片還是恐怖片,都可以被歸類為藝術電影。所以對于我來說,《鋼的琴》是藝術電影,《教父》是藝術電影,《功夫》也是藝術電影。”賈樟柯如斯解釋。

[“第六代”眼中的“第六代”]

王小帥:我們更像法國新浪潮

王小帥近照

王小帥新片《我11》劇照

“第六代”已然存在,存在即為合理。探究這一概念還得追根溯源,有“第五代”,才會有“第六代”。78班橫空出世,沖擊了當時比較僵化的創作環境,給觀眾帶來了新的視聽感受。在這種語境下,“第五代”的說法就成立了,可能還追溯出了前幾代的劃分。

我們這撥人分別是上世紀1989年、1991年、1992年畢業的。當時,北京電影學院是電影教育、交流、觀賞的“孤島”,因此,從電影學院畢業的學生就像領到駕照一樣。我們85級的同學,導攝美錄很齊全,因為有了“第五代”的珠玉在前,所以大家期待我們能像“第五代”一樣拍出驚艷的電影,這是“第六代”形成的外部輿論環境。內因是我們這一代很有激情,沒有上山下鄉這種時代的烙印,像散兵游勇,沒有共同記憶,分別有各自的成長背景,于是,我們這些人便各具特色,當時的說法是“個人主義”比較強烈。因此,我們這時拍的作品跟“第五代”形成了鮮明的對比,并被冠名為“第六代”,但就個人而言,我們當時還是有點莫名其妙的。

以代劃分導演有些生硬,尤其是對于“第六代”來說,大家各具個性,主張不同,更像法國電影新浪潮。“第六代”在一段時間內,任務就結束了。我們畢業拿到畢業證這個“執照”后很快就進入各具特點的創作中去了。沒有“執照”,很難拍片子。后來“執照”的概念沒了,隨時隨地會有年輕導演的作品產生,代性的劃分就不好使了。市場的開放,讓電影學院的堡壘被打破。盜版、網絡成為觀看電影的渠道,很多高校都開設了電影專業,甚至不需要學習,拿起DV就可以拍攝。

談及市場化,其實我們是最早市場化的,因為早年是我們獨立籌錢拍電影,然后去國外賣的。那個時候的“第六代”電影準確地說,應該叫獨立電影或地下電影,個性化、個人操作,在沒有指標的情形下在體制之外創作。隨著電影的產業化,獨立電影或地下電影變成了“第六代”電影。這時,“第六代”導演面對的是商業、市場和新觀念、新事物。早期獨立電影所希望堅持和傳遞的東西,被商業的洪流割斷了。獨立電影或“第六代”后來必須面對市場,適應、轉變、堅持。“第六代”所面對的從地上和地下之困變成了文藝和商業之爭。“第六代”的發展也是伴隨著整個國家的發展語境而改變的,因此研究“第六代”還是很有趣的。

有人說“第六代”當初激進的東西消逝了。我個人認為,一個導演幾十年的創作生涯,一成不變是違反科學的,一個人青年時期看世界和中年時期看世界的感受是不同的,創作本身又有起起伏伏,所以不變是不可能的。仔細觀察創作者,梳理其創作過程,分析其所處的社會環境,就能看出其中的端倪。隨著市場化,社會把一些“第六代”的文藝成就邊緣化了,這讓一個創作者不得不重新面對新的環境,他既想堅持自己的風格和路線,又要尋找生存之道。有些“第六代”導演借助高知名度尋找商業契機,又能堅持自己的美學觀念,巧妙地減少票房壓力,這是條新路。

如果觀眾仍期待“第六代”導演像年輕時那樣血氣方剛,是不現實的。嚴肅的、有才華的導演會思考新的道路,發揮自己當下的創作力,同時也能開拓新的創作疆域。如果“第六代”都像大師讓·雷諾阿那樣,一生拍的都是一種電影也是不現實的。因此,橫向、縱向來看中國導演的職業化和作者化,是需要理性的。

有的“第六代”導演跨界拍電視劇,同時還在拍電影,這種高產是讓我佩服的,但我可能不會這樣去做。現在電影的種類豐富多元,每個人把自己的特色發揮好,就足夠了。 (本報記者張成采訪整理)

[記者觀察]

“第六代”:從“邊緣”到“主流”

□ 張成

兩組鏡頭。

鏡頭一:當《沂蒙》獲得第28屆中國電視劇飛天獎一等獎時,導演管虎從嘉賓席起身走上領獎臺。

鏡頭二:大銀幕上,膠片的質感清晰可鑒,陳丹青講述著自己對老上海的記憶,這是導演賈樟柯為上海世博會拍攝的獻禮片《海上傳奇》中的一個片段。

上述兩組鏡頭折射了“第六代”導演當前的現狀,他們從邊緣地帶逐漸向主流文化靠攏,甚至已經自覺地承擔起主流文化的建構。“第六代”已經從過去所謂的“地下”、“另類”、“非主流”等概念中奪胎換骨,自覺地進入了主流電影的生產體制和電影文化市場。對于“第六代”這一創作群體的總體性演變,當初的這批青年導演現在已步入中年,成為電影界的中堅力量,顯然,也到了對其創作進行梳理和描述的節點。

賈樟柯作為“第六代”導演中比較年輕的一位,影像風格偏于紀實,《三峽好人》是其近年來故事片的代表作,在時代的變遷中的基層群眾和小人物的生活狀態是其關注對象。流行音樂等文化符號反復出現于影片中,描繪出現實變化的軌跡。近年,賈樟柯又連續創作了《24城記》《海上傳奇》等紀錄片,并獲得了一定的關注。紀錄片是國產電影中比較邊緣的一個類型,能登陸影院的更是寥寥,賈樟柯以自己的堅持培養了一定的紀錄片觀眾群體。同時,賈樟柯作為制片人和監制還推出了扶植青年導演的“語路計劃”和“添翼計劃”,前者以紀錄片的形態出現,由一批青年導演創作的短片匯聚成一部完整的長片;后者則由一系列的長片項目構成,韓杰導演的《Hello!樹先生》即是該系列率先制作完成的作品。近日,賈樟柯又計劃把籌劃已久的建設藝術影院的事落實。

相較于賈樟柯身兼導演、監制、投資方等多重身份,王小帥的身份則更簡單一些,仍舊以自己的節奏拍戲,從《青紅》《左右》《日照重慶》到即將公映的《我11》,王小帥一直在尋求個性化的電影表達。

導演張揚從出道之初,便有很清晰的商業訴求,其處女作《愛情麻辣燙》匯聚了一批明星,對明星策略駕輕就熟,愛情的主題結合輕喜劇的風格也頗受歡迎。隨后,張揚仍然堅持對喜劇類型的探索,努力在藝術追求和商業訴求之間找到平衡點。由喜劇明星趙本山和一群笑星主演的《落葉歸根》,笑中有淚,有諷刺、有荒唐、更有溫暖。可以說,張揚的喜劇已經成為國產電影市場上獨特的類型。

章明是“第六代”導演中美學風格非常明顯的一位,手持攝影、長鏡頭和對人與人之間微妙情感的捕捉成為其藝術標簽。上述三點在其新作《郎在對門唱山歌》中運用得更為純熟。在《郎在對門唱山歌》中,章明把意大利藝術電影的長鏡頭傳統置于陜南一個有山有水的小縣城,山水田園般的小城、行將消逝的民歌、理想化的愛情與小城的現實碰撞在一起,如同一首四重奏。

有趣的是,導演管虎的電視劇作品的知名度更高,《黑洞》《沂蒙》均取得了不俗的口碑和收視率。腳跨兩界的管虎今年拍攝的《斗牛》頗有特色。近日,管虎又有兩部作品幾乎將同時面世,一是電影《殺生》,另一部則是電視劇《火線三兄弟》。創作精力旺盛的管虎將電視劇和電影交叉拍攝,自稱“把電視劇當飯吃,電影當酒喝”,也是“第六代”中比較顯眼的一位。

除了上述“第六代”的代表人物,陸川、王全安等也都取得了一定的成就。然而,隨著新媒體的發展,電影的融資、拍攝、放映再也不是鐵板一塊。更年輕的電影愛好者乃至票友都紛紛拿起輕便的DV拍攝電影,消解了過往的代系劃分,這些人正與“第六代”同臺競技,國產電影必將更加多元和豐富多彩。

(編輯:孫育田)