民間川劇:臺上臺下,淚眼幾雙

川劇藝術曾一度融入巴蜀百姓的精神生活,聽川劇、看川劇、唱川劇,成為最普及、最時尚的群眾性娛樂活動。清末人傅崇矩在《成都通覽》中描繪:川人“好看戲,雖忍饑受寒亦不去,曬烈日中亦自甘”,或“街上夜行,口中好唱戲”,甚至“婦女好看戲,不怕被戲子看她”云云。但如今已成為過去,曾經在巴蜀大地上紅火了幾個世紀的川劇藝術,受當代多元文化的沖擊,顯出了日薄西山的頹勢,而民間川劇班子的生存運作更是舉步艱難,輾轉各地演出,常常風餐露宿,沒有正規的燈光、寬敞的戲臺、華麗的戲服,也無像樣的樂器和音響,更無大牌的陣容和出手大方的“粉絲”,盡管如此,川味濃郁的鑼鼓聲和高腔至今依然在老街回蕩……

臺上

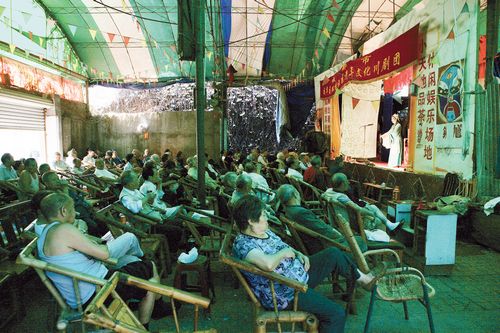

戲依然演著,鏗鏘的鑼鼓聲蓋過一切現實的煩擾。隱約透過防水編織布或廣告布的縫隙,看到里面已坐滿了人,清一色的年逾花甲的老人,穿著夏日的薄衫,搖著蒲扇,眼睛出神地望著臺上,循著那目光望過去,身著戲服的演員們說著戲里的話,演著戲里的故事。簡陋的布景無法阻礙他們注入真實的情感,雖然要一人分飾多角,要幫腔,甚至時不時要演出變臉、吐火等絕技,然而在各色的臉譜下掩不住的,是那一抹川劇人對傳統文化的虔誠。

演員們新置了一套戲服,看起來不至于顯得那么落寞

一個簡陋的戲棚,承載著演員的重整旗鼓和戲迷的歡樂

盡管收入微薄,但演員們在舞臺上的演出卻是一絲不茍

在幕布后的女演員,不知此刻在想著什么

臺下

撩開簾子便來到后臺,演員們正在化妝,穿著劇中某個朝代的服裝,臉上畫著一個經典故事里的人物臉譜;一頭華麗的珠花伴著滿面俏麗的妝容,身著的是發黃的T恤衫……站在露天的化妝間里,感受到的是他們的氣息和屬于他們的真實。戲裝、靴子、頭花或者散落在桌子上的粉盒和油彩……雖然凌亂但是又如此和諧,夏日陽光穿透帳篷斜射進來,與里面的道具、演員相互映照著,讓人感覺到他們現在的生活,很辛苦、很“落伍”,但是他們仍舊樂觀。

一個老戲迷的孫女,喜歡川劇,纏著演員阿姨給她化妝

在后臺化妝時是最為輕松的時刻,男女演員互相打趣,有時甚至不乏說些“葷”話

平時,我常會去成都雕塑公園看川劇(現在已經搬往皇經社區)。這家民間川劇班子每天都在上演著傳統川劇劇目,一年365天,連大年三十也不休息。因為川劇對大眾來說是藝術,對戲迷而言是娛樂,而對于他們則是生計。對于這些川劇演員來說,演出是他們生存的第一需要。這家民間川劇團還有一個名字,叫百家班劇團。演員大多是原來各縣市川劇團的演員,因為后來川劇團不景氣,紛紛倒閉,而這些人自小唱戲,沒有別的生存本領,在本身就是川劇演員出身的劇團老板組織下,大家聚集在一起,以唱戲為生,艱難度日。

即使是老成都,也未必知道有個雕塑公園。這個公園處在一個社區內,面積很小,因為里面小廣場上的十二生肖雕塑而得名。天氣晴朗的時候,公園里滿是喝茶打牌的人,就在這種喧囂的環境中,川劇班居于一角,外面喝茶打牌,里面喝茶看戲,麻將聲與戲棚里的鑼鼓聲和諧共處。每天下午2點戲棚里便會準時響起鑼鼓聲,開始輪換著演出四場折子戲。6元錢一張票,還帶泡一杯茶,夠便宜的了。每個演員演出一場只有20元的報酬,有些很有人緣或者唱功、演技比較好的演員,下面的觀眾會打賞一些。每次演到精彩處,就會有一些老頭老太太步履蹣跚地走到臺前,給演員10元、20元的,這些演員會很自然地走下臺接過錢,然后繼續表演,這種打賞的行為被演員們稱為“獻花”。我初次去,主要是為了拍照,去的次數多了,便和那些演員成為了朋友,現在去更多的則是看望他們,想知道也們的境況如何。有時就在后臺和他們聊天,偶爾拿起相機拍幾張。他們對于鏡頭也毫不在意,你拍你的,我干我的。一邊化妝,一邊溫習著臺詞;有時,互相開開玩笑,有時又在談論著不斷漲價的油鹽醬醋。當一個妝扮成身穿華服的大家小姐和一個長髯黑臉的大漢在談論這些家長里短時,讓人感覺時光的錯位。可能正因為這種錯位和強烈的反差,讓我感到藝術的沖擊和人生的無奈,讓我更想去了解他們,走進他們的生活。因此,我常常買了票卻不落座,而是一直呆在后臺。喜歡從后臺幕布后看這些演員,看臺下的觀眾。這是一個不同尋常的角度,可以看他們如何從生活走上戲臺,又如何從戲臺返回生活。上妝、卸妝;臺前、臺后。來往穿梭于后臺與觀眾之間,讓人感慨人生如戲,人生如夢。在臺上是駙馬爺、狀元郎,而在后臺卻是一群在社會底層、生活邊緣的掙扎者。在后臺等待下一出戲的演員化著帝王將相書生小姐的妝,卻又在打聽著哪兒能買到更便宜的菜,談論著雞毛蒜皮的生活瑣事。他們演完自己的戲后,迅速卸妝,穿上自己的衣服,混入人群中,你就再也無法從人群中將他們區分出來。在這里,演員,只是個職業!唱戲,只是一種生計。

我借用詞牌名《釵頭鳳》填詞一首來表達自己的感受:“駙馬爺,狀元郎,錦衣玉食醉逍遙。娶嬌妻,封侯相,戲里戲外,春夢一場。錯!錯!錯!老小姐,舊新裝,胭脂難掩兩鬢霜。求生計,受情傷,臺上臺下,淚眼幾雙?嘆!嘆!嘆!”

很怕川劇會隨著臺下那些戲迷的離去而死去。其實當變臉、吐火等絕活只能在極個別昂貴的茶館酒樓里表演的時候,川劇的氣數就殆盡了,川劇的生命力應該在民間。

我認為川劇要解決幾個方面的問題:一是川劇表演者后繼無人的問題。這個民間川劇團的演員都是專業出身,年齡最小的都在40歲以上,當我看到那個大媽扎著發髻扮演著一個小書童,雖然濃妝厚粉卻依然難蓋住臉上的皺紋時,我無法不為川劇的前途擔憂。二是川劇自身創新的問題。除了傳統的優勢劇目需要保護和發展以外,川劇還應該適應新的形勢,創造新的劇目,不排斥現代的生活,演當前老百姓感興趣的戲和看得懂的戲,只有這樣才能跟上社會發展,不至于被淘汰出局。三是川劇觀眾消亡的問題。說實話,我之前也不是一個川劇的愛好者,甚至原來聽著咿咿呀呀的唱腔就反感。因為攝影而喜歡上了川劇,并被川劇的扮相、唱腔和表現形式所吸引。之前世界著名男高音歌唱家多明戈在成都的演出,沒一句能懂,而且票價高昂,觀眾依然趨之若鶩。現在國內幾個著名的景點《印象》泛濫,讓人有點審美疲勞了。不就是聲光電加原生態嗎?我相信如果川劇能夠以好的形式和好的劇目與舞臺效果、現代科技等結合,無論是否能夠聽懂,不同目的的人都會抱著欣賞的心態來到川劇劇場的。

對于川劇的發展,我認為應采取一些必要的措施。

第一,政府要大力支持。作為非物質文化遺產,川劇是四川文化的精髓,理應作為重點文化事業得到政府的大力扶持。之前成都市區還有好幾家民間川劇團,其中正華川劇團幾次易地,因無法找到立足之地,在一個房地產閑置用地上支撐了幾年,后來房地產項目一啟動,便被強拆了。川劇團演員有的進入百家班川劇團,有的進入一心橋川劇團,還有一部分不知去向。而雕塑公園即使偏安一隅也不能長久立足,終于被迫遷到了更為偏僻的皇經社區。當我看著那些老人追隨川劇團趕到10多公里遠的地方看戲時,心里十分感慨。安居才能樂業,如果連場地問題都解決不了,民間川劇又怎么可能生存!保護川劇這個四川特有的文化遺產,不能單靠省川劇院,更不能只靠這些為數不多的民間川劇團,政府負責文化方面的部門和社區應該為這此社團提供豐厚的生長土壤。可以扶持一些比較大的川劇演出團隊,政府可以從資金和場地上給予一定的支持,通過演出的門票收入和一些有償演出,川劇團可以尋求生存和發展的空間。

第二,加強川劇優秀劇目創作。川劇劇目也要不斷推陳出新才能吸引觀眾。要加強川劇創作團隊建設,提高川劇劇目創作人才的待遇,創作一批優秀的川劇劇目。

第三,大力進行川劇推廣。一是在省內著名旅游景區試點固定的經典川劇演出專場,提高川劇的知名度。二是大力推進川劇進校園活動,在學校增設川劇興趣班,將川劇作為選學內容,傳播川劇知識。三是在電視臺文化頻道和電臺開設川劇欄目,主要介紹川劇知識和播放川劇及相關信息,擴大川劇受眾面。

第四,積極探索川劇市場營銷。可以通過制作卡通劇,生產川劇人偶紀念品等來擴大川劇的影響。同時開發川劇衍生產品,實施川劇全方位市場營銷。

川劇已經到了最危險的時候,大熊貓我們都能保護繁殖,然后名揚世界,成為四川的一張名片,川劇為什么不可以呢?

(編輯:孫菁)