出土文獻與古典學重建

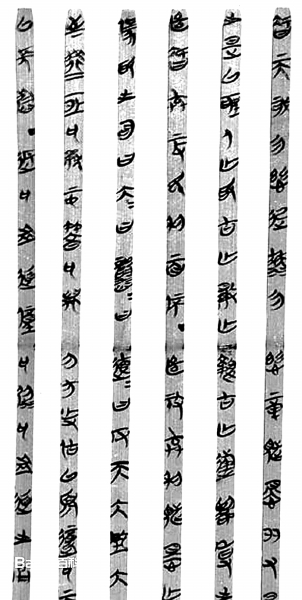

郭店竹簡

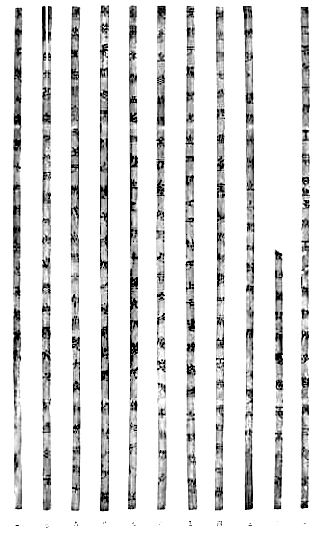

清華簡

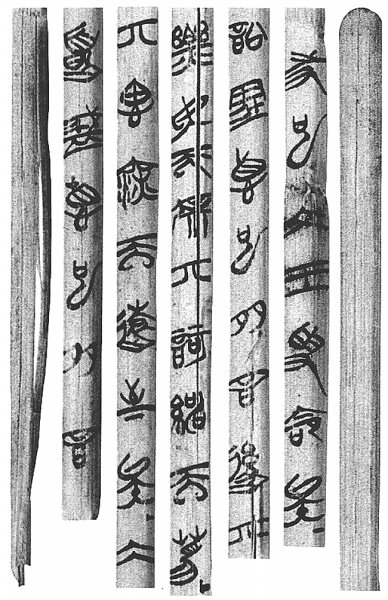

上博藏楚竹書

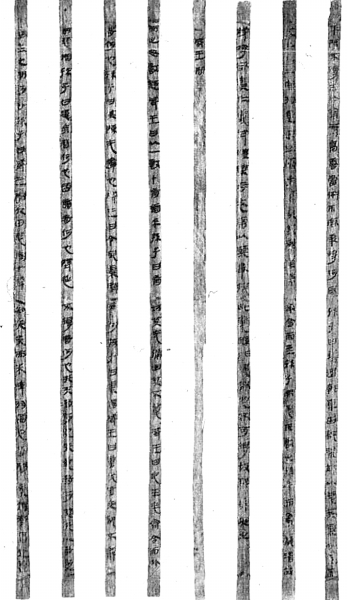

銀雀山漢墓竹簡

在這篇文章中,我們根據學界已有的認識和研究成果,簡單談談出土文獻與古典學重建的關系。我國學術界使用“古典學”這個詞,是晚近的事,大家對它的理解恐怕并不一致。我所理解的“古典學”,系指對于蘊含著中華文明源頭的先秦典籍的整理和研究。我們過去雖然沒有用“古典學”這個名稱,但是實質上,古典學早就存在了。發源于孔子及其弟子的經學,就屬于古典學的范疇。

經學與政治相結合,在古典學中占據統治地位長達兩千年。辛亥革命和五四運動結束了這個局面。“五四”以后,對包括先秦典籍在內的傳統文化,知識界有不少人持簡單的否定態度。幾乎與五四運動同時,在西方學術思想的影響下,我國學術界興起了懷疑古史和古書的思潮,到上世紀二三十年代發展到了頂峰。疑古派(或稱“古史辨”派)在將傳統的上古史大大縮短的同時,以前代學者的辨偽工作為基礎,大大擴展了古書的懷疑范圍。很多先秦古書(包括經書)的年代被推遲,很多一般認為屬于先秦的古書被認為是秦漢以后的偽作。他們的古典學研究,給傳統的古典學以巨大的沖擊。疑古派有不少值得肯定的地方,但是他們的疑古顯然過了頭。

新中國成立后,社會上簡單否定傳統文化的思想,也是相當普遍存在的。在學術界,疑古派懷疑古書的很多看法,也仍為不少人所信從。改革開放以后,大家對傳統文化有了比較全面、比較正常的態度。學術界對傳統文化的研究明顯加強。很多有識之士指出,我國人民(包括廣大知識分子)缺乏人文素養,甚至對作為本民族文明源頭的先秦典籍中最重要的那些書(有些學者稱之為“原典”),也茫然無知,或知之過少,這是關系到國家、民族命運的嚴重問題。發展古典學已經成為時代的要求。我們不能照搬在很多方面都早已過時的傳統古典學,也不能接受那種疑古過了頭的古典學,必須進行古典學的重建。

出土文獻對古典學的發展有舉足輕重的作用,古代的“孔壁古文”和“汲冢竹書”就是明證。新中國成立以后,尤其是上世紀70年代以來,在戰國至漢代的墓葬里,陸續出土了大量文獻資料,其中包含了很多先秦典籍(有些是已無傳本的佚書)的抄本,下文把這些抄本簡稱為“新出文獻”。從總體上看,它們對古典學的重要性已超過了“孔壁古文”和“汲冢竹書”。下面從三個方面,簡單介紹一下新出文獻對古典學重建的重要性。

一、關于古書的真偽、年代

新出文獻可以證明前人在先秦古書的真偽、年代問題上有不少懷疑過頭的地方。

漢武帝早年下葬的銀雀山一號漢墓出土了《六韜》《尉繚子》《晏子春秋》等書的部分篇章的抄本,可證今本確為先秦著作。今本《吳子》《鹖冠子》的有些文句,見于新出文獻里的佚書而不見于其他傳世古書,可見此二書也應為先秦著作。三《易》之一的《歸藏》,未著錄于《漢書·藝文志》,至宋后全部亡佚。前人多以為晉代以來古書引用的傳本《歸藏》為漢以后人所偽作。王家臺秦墓出土《歸藏》殘本,其內容與古書所引佚文基本相合,可見傳本《歸藏》確是從先秦傳下來的。銀雀山漢墓同時出土孫武與孫臏的兵法,使近代以《孫子》十三篇為孫臏所作之說不攻自破。

百篇《書序》,漢人以為系孔子所作。自朱熹以來,學者多疑之,不少人以為系漢人偽作。百篇《書序》非孔子所作,是很明顯的(前人已指出,百篇中有《堯典》《禹貢》,此二篇所反映的地理知識是孔子之時所不可能有的)。但是《書序》說:“高宗夢得說,使百工營求諸野,得諸傅巖,作《說命》三篇。”《說命》經秦火而亡佚。《說命》分三篇,不見于任何傳世古書(偽古文《尚書》的《說命》分三篇,是根據《書序》的),而清華大學藏戰國竹簡(以下簡稱“清華簡”)中的《傅說之命》(即《說命》)正好明確地分為三篇。整理者據此指出,《書序》作者是確實看到了百篇《尚書》的。可見《書序》是戰國時人所作,并非漢人偽作。

在疑古思潮的影響下,古代文史學界的很多人,曾認為大小戴《禮記》(以下簡稱“二《記》”)所收諸篇,是戰國晚期到漢代的作品。從新出文獻中的有關資料來看,二《記》的絕大部分應是先秦作品,而且其中大概還有不少戰國中期甚至早期的作品。

在郭店楚墓竹簡(以下簡稱“郭店簡”)和上海博物館藏戰國楚竹書(以下簡稱“上博簡”)的儒家作品中,有不少與二《記》有關之篇。《禮記·緇衣》同時見于郭店簡和上博簡。上博簡《民之父母》與《禮記·孔子閑居》前半部分相合,上博簡《武王踐阼》與《大戴禮記·武王踐阼》有同源關系,上博簡《內禮》與《大戴禮記》的《曾子立孝》《曾子事父母》有不少很相似的內容。還有一些篇有個別段落、語句與二《記》相合、相似。郭店簡和上博簡抄寫的著作,其撰成時間都不會晚于戰國中期;二《記》中相關各篇的撰成時間,也應有不少是不晚于戰國中期的。古人認為《緇衣》為子思所作。郭店簡不但有《緇衣》,還有跟子思有密切關系的《五行》和《魯穆公問子思》,因此《緇衣》極可能確為子思所撰,是戰國早期作品。從新出文獻看,前人對《禮記》的《禮運》《月令》等篇時代的估計,也是過晚的。

新出文獻還有很多可以用來糾正前人在古書真偽、年代方面疑古過頭的地方,限于篇幅只能從略了。必須指出,在古書的真偽、年代問題上,一方面要糾正疑古過頭的傾向,一方面也要注意防止信古過頭的傾向。

偽《古文尚書》一案,在學術界大多數人看來,早已有了定讞。但是近些年來,頗有人為之翻案。在新出文獻中,有可以說明偽《古文尚書》不可信的新證據。《書序》說:“皋陶矢厥謨,禹成厥功,帝舜申之,作《大禹》《皋陶謨》《棄稷》。”《大禹》是佚《書》,但偽《古文尚書》有此篇,稱《大禹謨》(漢人已稱此篇為《大禹謨》)。郭店簡儒家佚書《成之聞之》說:“《大禹》曰:‘余才宅天心。’”這是先秦古書中僅見的《大禹》佚文。傳世古書中所見《尚書》佚篇之文,如也見于郭店簡和上博簡的《緇衣》所引佚文,偽《古文尚書》皆已編入相應之篇中。《成之聞之》是佚書,作偽者看不到,此篇所引《大禹》佚文就不見于偽《古文尚書·大禹謨》。已有學者指出,這又是偽《古文尚書》的一個偽證。清華簡的《尹誥》(即《咸有一德》)和《傅說之命》(即《說命》)也是佚《書》,但偽《古文尚書》里都有。清華簡的《尹誥》跟偽《古文尚書·咸有一德》,清華簡的《傅說之命》跟偽《古文尚書·說命》,除傳世古書引用過的文句外,彼此毫無共同之處,絕不能以“同篇異本”作解釋。偽《古文尚書》還把作于商湯時的《咸有一德》安排于太甲時。清華簡整理者已指出,這些也是偽《古文尚書》的偽證。有些學者在看到清華簡之后,仍為偽《古文尚書》辯護,這就叫人有些難以理解了。我們千萬不能“走出疑古”而回到盲目“信古”。

二、關于古書的體例、源流

新出文獻可以驗證余嘉錫等學者在先秦古書的體例、源流方面取得的研究成果,并使我們能在這方面有更全面、更精確的認識。在這里,不想就此作全面論述,只準備舉些實例來說明新出文獻對研究古書體例、源流的重要性。

先說《詩》《書》。清華簡中有類似《周頌》的《周公之琴舞》和類似《大雅》的《芮良夫毖》。《芮良夫毖》是佚《詩》。《周公之琴舞》包括十首詩,只有以“成王作儆毖”為“序”的九首組詩的第一首,與《詩·周頌·敬之》基本相合,其余諸首也都是佚《詩》。就是與《敬之》相合的這一首,異文也極多,而且差別還往往很大。據清華簡整理者說,清華簡中的《書》類文獻約有二十篇左右。其中見于百篇《尚書》的只有五篇,即《咸有一德》(清華簡整理者據《緇衣》稱為《尹誥》)、《金縢》和《說命》三篇。清華簡的《尹誥》無自題篇名,后二者的自題篇名都與百篇《尚書》的《金縢》《說命》不同。清華本《金縢》的整理者和一些研究者已經指出,清華本與我們現在看到的《尚書》中的傳本,有不少很重要的差異。《說命》是佚《書》,但先秦古書有所引用。整理者指出,《禮記·文王世子》《學記》所引,以及《緇衣》所引兩條中的一條,“不見于竹簡本,這應該是由于《說命》的傳本有異”。《尹誥》也是佚書。《緇衣》所引的兩條《尹誥》都見于竹簡本,但也有出入較大的異文。上述這些情況,對于研究《詩》《書》的源流極為重要。

《詩》《書》本來大都是一篇篇寫成的,其流傳和集結的情況很復雜,原無定本。漢代人有孔子刪定《詩》《書》之說。《詩》《書》既無定本,也就無所謂“刪”。但是孔子之時,流傳的《書》篇和《詩》篇的總量,無疑是很大的。孔子要與弟子講習《詩》《書》,當然要有所選擇。孔子所說的“《詩》三百”,應該就是他的選本。清華簡《周公之琴舞》和《芮良夫毖》的作者,都是西周時代極重要的人物,孔子應該看到過這些詩。很可能他在見于《周公之琴舞》的那些詩中只挑了一首,而《芮良夫毖》由于質量不如同一作者的《桑柔》(見《大雅》),就落選了。前面說過,今傳《尚書》中的《堯典》和《禹貢》,在孔子之時還不可能存在。所以百篇《尚書》應該是戰國時代儒家所劃定的傳習范圍(這不等于說儒家著作中就絕對不用“百篇”之外的《書》,《緇衣》中就引了《祭公之顧命》)。

清華簡的主人,顯然并未受到儒家《詩》《書》選本的影響。他所搜集的《詩》篇、《書》篇,絕大部分不見于儒家選本;即使是見于儒家選本的,其篇名也不相同,其文本也全都明顯有異。有學者指出,清華本與傳本《金縢》“應分屬不同的流傳系統”。這一意見十分正確。今傳《尚書》《詩經》屬于儒家系統,清華簡的《詩》《書》則屬于非儒家的流傳系統。從清華簡的情況來看,在戰國時代,《詩》《書》的儒家選本,在儒家之外的人群中,似乎沒有很大影響。

秦火之后,《詩》只有儒家選本基本完整地流傳了下來;《書》的儒家選本已成亡佚大部分的殘本,不過“百篇”之外的《書》篇,尚有一小部分保存在《漢書·藝文志》著錄的《周書》(今傳《逸周書》為其殘本)中。至于此外的《詩》篇、《書》篇,就只能在清華簡這樣的出土文獻中看到了。

余嘉錫等學者早已指出,古代子書往往是某一學派傳習的資料匯編,其中既有老師的著述、言論,也有弟子、后學增益的內容。銀雀山漢墓出土的《孫子》十三篇及《孫子》佚篇,可以為此提供一個很好的實例。這一點已有人加以論述,這里就從略了。

《老子》是新出文獻中出土次數較多的書之一。簡帛古書中已有四種《老子》:抄寫于戰國中期的可能為摘抄本的郭店《老子》簡(分為三組,總字數只有今本的三分之一左右,以下簡稱“郭簡”)、抄寫于西漢初年的馬王堆帛書《老子》甲本(以下簡稱“帛甲”)、抄寫于西漢早期(約在文帝時)的馬王堆帛書《老子》乙本(以下簡稱“帛乙”)、抄寫于西漢中期的北大本《老子》(以下簡稱“北《老》”)。根據這些本子,并結合傳本,可以看出《老子》自古以來在形式和內容上的一些重要變化。

《老子》在章的劃分和篇、章排序方面都發生過變化。

今本的有些章,從郭簡的有關內容來看,本是分為兩章或三章的。但也有今本將原來的一章分成兩章的個別例子。帛甲、帛乙的分章情況不大清楚,從可以觀察到的情況看,似處于郭簡與今本之間。北《老》的分章極為明確,共分七十七章,劃分情況與今本有七處不同。西漢末期嚴遵所著《老子指歸》分為七十二章。八十二章的格局大概是在東漢時代形成的。

帛甲、帛乙和北《老》都以《德經》為上篇,《道經》為下篇,篇序與今本相反。從有關情況看,已佚失《道經》部分的《老子指歸》也是把《德經》放在前面的。大概《道》前《德》后的次序也是東漢時定下來的。如果不管篇序和章的劃分,就篇內各章的次序來說,帛甲、帛乙跟今本有三處不同。北《老》的章序則已與今本完全一致。

從內容上看,從郭簡到今本,文字的增減和錯訛是大量存在的。尤其值得注意的是,在《老子》流傳過程中,還存在著由于思想上較深層次的考慮而修改文本的情況。例如:《老子》第十九章的“絕圣棄智”“絕仁棄義”,本當如郭簡作“絕智(或讀為“知”)棄弁(辨)”“絕(為)棄慮”。帛書本以至今本的這兩句話,是戰國晚期激烈反對儒家的那一派道家改動的產物。前人以顯然是對戰國時儒、墨極力鼓吹仁義的反動的“絕仁棄義”句,作為《老子》晚出的論據,不能成立。

上博簡中有很多篇關于孔子及其弟子言行的儒家佚著,有些內容可與《論語》中的有關內容對照。銀雀山漢墓所出竹書和馬王堆帛書《老子》乙本卷前古佚書中,有不少與《管子》有關的內容。這些都是探索《論語》《管子》如何形成的重要線索。

三、關于古書的校勘、解讀

先秦古書流傳至今,文字錯誤極多,引起了文義不完整、導致誤解以及無法索解等問題。以新出文獻校正傳世古書,能解決大量這樣的問題。例如今本《逸周書·祭公》有如下文字:“祭公拜手稽首曰允乃詔畢桓于黎民般……”“于黎民般”是什么意思,從來沒有人能真正講通。清華簡《祭公之顧命》中的相應文字是:“公懋拜手首,曰:‘允哉!’乃詔(召)畢(與“桓”可通)、井利、毛班,……”原來“于黎民般”是“井利、毛班”的錯字。“于”與“井”,“民”與“毛”,形近而誤。“黎”與“利”,“般”與“班”,音近而誤。畢桓、井利、毛班是穆王的三位大臣,即《祭公》中祭公稱之為“三公”的人。今本的“曰允”相當于簡本的“曰:‘允哉!’”。這樣,文義就豁然貫通了。簡帛古書只有一段或一句與傳世古書相合的,也同樣能起校勘、解讀的作用,這里就不舉例了。

簡帛古書所反映的古代用字習慣,也能起解讀以至校正古書的作用。例如馬王堆帛書和銀雀山竹書都有以“佴”為“恥”之例,得此啟發,司馬遷《報任安書》“佴以蠶室”(見《文選》)、《墨子·經上》“佴,自作(怍)也”的“佴”,才被學者們正確地讀為“恥”。又如武威《儀禮》簡有時以“埶”為“設”,得此啟發,學者才發現《荀子·儒效》“埶在本朝”、《正名》“無埶列之位”的“埶”,不應讀“勢”而應讀“設”,《禮記·內則》“少者執床與坐”的“執”乃是“埶(設)”的誤字。

依靠出土文獻解讀古書,也有跟校勘和“明用字”之法(包括明通假、異體等)無關的情況,最著名的例子就是子思“五行”說之謎的破解。《荀子·非十二子》責罪子思、孟軻“案往舊造說,謂之五行”,楊倞注:“五行,五常,仁義禮智信是也。”近人多不信其說,子思“五行”說的內容究竟是什么,成為古典學和古代思想史上的一個謎。見于馬王堆帛書和郭店簡的儒家佚書《五行》篇,告訴我們“五行”指的是“仁義禮智圣”,文中還對五行說作了詳細解說。至此“五行”之謎終于得到了破解。

從上面所說的情況可以清楚地看出,新出文獻既是古典學的重要新資料,也是相關學科的重要新資料。要進行古典學的重建,必須更快、更好地開展新出文獻的整理和研究。而為了支持有關學科的發展,也需要更快、更好地開展新出文獻的整理和研究。當前,在這方面有大量工作要做,而真正能擔負起新出文獻的整理和研究工作的人才卻相當缺乏。希望有關部門能采取一些特殊措施,大力支持這方面的專業人才培養。

(作者系復旦大學杰出教授、著名古文字學家)

(編輯:高晴)