在大拆大遷中消失的胡同。

林立的電線桿如同梅花樁。

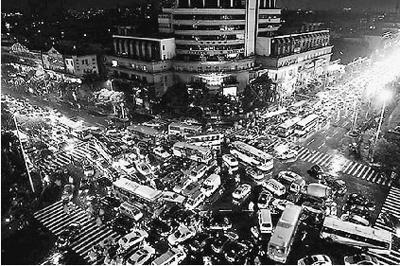

越來越多的城市經(jīng)常遇到交通癱瘓。

工業(yè)遺產(chǎn)成為城市文化的組成部分。

廣州市中心的宋代街道。

以上照片均為資料圖片

城市病需要文化來開藥方

最新的社會藍皮書顯示,我國的城市化已經(jīng)完成了一半,城市人口第一次超過了農(nóng)村人口。

城市是一個既古老又年輕的話題,與具有大約300多萬年的人類歷史相比,城市的歷史相當短暫。城市既是人類文明的成果,又是人們?nèi)粘I畹募覉@。國家文物局局長單霽翔一直主張城市建設(shè)的觀念要從過去的“功能城市”走向“文化城市”。這并不是說現(xiàn)代化城市不應(yīng)該重視城市功能,相反,城市必須不斷努力滿足全體市民的各種功能需求。他說,“城市的發(fā)展不能僅僅關(guān)注經(jīng)濟積累以及建設(shè)數(shù)量的增長,更要關(guān)注文化的發(fā)展。城市不僅具有功能,而且應(yīng)該擁有文化。”

早在1933年誕生了關(guān)于功能城市的《雅典憲章》,這個憲章是為了應(yīng)對大工業(yè)時代導致的“城市病”——比如說交通擁堵、環(huán)境污染、失業(yè)、棚戶區(qū)的蔓延和城市中心的人逃離城市。面對這些“城市病”,當時一些規(guī)劃師、一些建筑師、一些社會學家集中在一起研究解決“城市病”的治本之策,大家認為城市需要合理的功能分區(qū)的規(guī)劃,對于城市的居住、工作、游憩和交通要在合理的區(qū)域里妥善地安排。

《雅典憲章》,在國際上曾經(jīng)一度有它絕對的權(quán)威,所以很多城市都是按照功能城市的理念進行了建設(shè),包括中國的很多城市。比如首都北京,從20世紀50年代以來,歷屆總體規(guī)劃都是按照功能分區(qū)進行規(guī)劃,比如說通惠河以南是化工工業(yè)區(qū)、通惠河以北是機械紡織技術(shù)加工工業(yè)區(qū),酒仙橋是電子元件器件工廠,西郊是首鋼鋼鐵工業(yè)區(qū),北郊是科研、辦公區(qū),西北郊是大專院校,西郊是公園游憩的地方。這樣一種功能分區(qū)規(guī)劃圖看起來很漂亮,黑顏色的是工廠、棕色的是倉庫、綠色的是休息的地方、黃色的是居住的地方,但對城市、對人們生活的不良影響很快就顯現(xiàn)出來。“當時我在北京的西郊月壇居住,我上班的工廠是在東郊郎家園,每天早上要從西郊騎著自行車一個多小時到東郊上班,與我同行的有千百人的騎車大軍,黑壓壓地就從西往東騎。每天下午要頂著夕陽,也是伴隨著自行車大軍從東邊往西邊騎。”單霽翔說。

正是因為盲目的功能分區(qū),使人們每天都要花很多的時間在路上,人為造成交通堵塞、環(huán)境污染和休息時間的減少。單霽翔認為,當前我國處于城市化快速發(fā)展階段,城市建設(shè)以空前的規(guī)模和速度展開,僅僅以功能來規(guī)劃城市已經(jīng)不能滿足人們的文化需求。一座城市都必須以文化戰(zhàn)略的眼光進行審視,從全局的和發(fā)展的角度進行思考和分析。

千城一面令人憂

越來越多的民眾對于自己生活的城市盲目追求變大、變新、變洋十分不滿,對于政府熱衷于建設(shè)大廣場、大草坪、大水面、景觀大道、豪華辦公樓表示質(zhì)疑,“如果我們將一些新型城市的照片擺在一起,也許誰也分不清它們是哪一座城市。”

揚州有一個“瘦西湖”,為了保護“瘦西湖”的景觀,幾十年來揚州控制著周圍不合理的建筑對于文化景觀的侵擾。今天,無論是蕩舟湖中,還是漫步湖畔,都看不到那些雜亂無章的景觀對歷史文化景觀的侵害。

2006年廣州市在修北京路的時候,意外地發(fā)現(xiàn)了地下的一條宋代古街,在繁華的市中心商業(yè)區(qū),對古代街道進行保護,無疑需要增加投入,但是市政府決定妥善保護和展示這一珍貴文化遺址,于是今天的廣州市民有幸同時在現(xiàn)代的街道和古代的街道上漫步。

在剛剛公布的第三次文物普查的數(shù)據(jù)中,眾多新發(fā)現(xiàn)的不可移動文物占了七成左右,它們包括了城市的工業(yè)遺產(chǎn)和近現(xiàn)代的重要建筑,這些都是城市文化創(chuàng)新的源頭。單霽翔強調(diào),“我們沒有必要擔心列入保護的文化遺產(chǎn)數(shù)量太多,和全球人類共同的需要相比,和我們子孫后代的需要相比,可供我們選擇保護的文化遺產(chǎn)已經(jīng)不是太多,而是太少。”

城市文化的不斷積淀與發(fā)展,形成城市的文脈。城市的文化資源、文化氛圍和文化發(fā)展水平,在一定程度上體現(xiàn)出城市的競爭力,決定著城市的未來。

城市不能缺失文化生態(tài)

近30年來,我國城市建設(shè)在眾多領(lǐng)域取得了舉世矚目的輝煌成就,但是,一些城市在物質(zhì)建設(shè)不斷取得新進展的同時,在城市文化建設(shè)方面重視不夠。

單霽翔認為,從“功能城市”走向“文化城市”,需要避免許多沖動:

一是要避免城市記憶的消失。城市記憶是在歷史長河中一點一滴地積累起來,從文化景觀到歷史街區(qū),從文物古跡到地方民居,從傳統(tǒng)技能到社會習俗等,眾多物質(zhì)的與非物質(zhì)的文化遺產(chǎn),都是形成一座城市記憶的有力物證,也是一座城市文化價值的重要體現(xiàn)。

“一些城市在所謂的舊城改造和危舊房改造中采取大拆大建的開發(fā)方式,致使一片片歷史街區(qū)被夷為平地、一座座傳統(tǒng)民居被無情地摧毀,由于忽視了文化遺產(chǎn)的保護,造成了這些歷史性城市文化空間的破壞、歷史文脈的割裂、社區(qū)鄰里的解體,最終導致城市記憶的消失。”單霽翔說。

二是避免城市面貌的趨同。城市面貌是歷史的積淀和文化的凝結(jié),是城市外在形象與精神內(nèi)質(zhì)的有機統(tǒng)一,是由一個城市的物質(zhì)生活、文化傳統(tǒng)、地理環(huán)境等諸因素綜合作用的產(chǎn)物。一個城市的文化發(fā)育越成熟,歷史積淀越深厚,城市的個性就越強,品位就越高,特色就越鮮明。

但是,一些城市在規(guī)劃建設(shè)中抄襲、模仿、復(fù)制現(xiàn)象十分普遍,城市面貌正在急速地走向趨同,導致“南方北方一個樣,大城小城一個樣,城里城外一個樣”的特色危機。各地具有民族風格和地域特色的城市風貌正在消失,代之而來的是幾乎千篇一律的高樓大廈,“千城一面”的現(xiàn)象日趨嚴重。

三是避免城市建設(shè)的失調(diào)。城市建設(shè)是為了創(chuàng)造良好的人居環(huán)境,既包括物質(zhì)環(huán)境,也包括文化環(huán)境。而城市規(guī)劃則是合理配制公共資源,保護人文與自然環(huán)境,維護社會公平,彌補市場失靈的重要手段,它的根本目的不僅是建設(shè)一個環(huán)境優(yōu)美的功能城市,更在于建設(shè)一個社會和諧的文化城市。

四是避免城市形象的低俗。城市形象是城市物質(zhì)水平、文化品質(zhì)和市民素質(zhì)的綜合體現(xiàn)。既表現(xiàn)出每個城市過去的豐富歷程,也體現(xiàn)著城市未來的追求和發(fā)展方向。美好的城市形象不僅可以實現(xiàn)人們對城市特色的追求和豐富形象的體驗,而且可以喚起市民的歸屬感、榮譽感和責任感。

一些城市已經(jīng)很難找到層次清晰、結(jié)構(gòu)完整、布局生動、充滿人性的城市文化形象。不少中小城市盲目模仿大城市,至今仍把高層、超高層建筑當作現(xiàn)代化的標志,寄希望于在短時間內(nèi)能擁有更多“新、奇、怪”的建筑,以迅速改變城市的形象,結(jié)果反而使城市景觀變得生硬、淺薄和單調(diào)。

五要避免城市環(huán)境的惡化。城市環(huán)境是城市社會、經(jīng)濟、自然的復(fù)合系統(tǒng)。城市環(huán)境與城市的生態(tài)發(fā)展密切相關(guān),具有高度的敏感性。好的城市環(huán)境不但可以保證人們的身體健康,而且可以激發(fā)人們的積極性和創(chuàng)造性。

“今天,我們研究城市環(huán)境的基點應(yīng)是如何使城市既宜人居住,又宜人發(fā)展。但是,一些城市以對自然無限制的掠奪來滿足發(fā)展的欲望,致使環(huán)境面臨突出問題:空氣污染、土質(zhì)污染、水體污染、視覺污染、聽覺污染;熱島效應(yīng)加劇、交通堵塞加劇、資源短缺加劇;綠色空間減少、安全空間減少、人的活動空間減少。不少文化遺產(chǎn)地也出現(xiàn)人工化、商業(yè)化、城市化趨勢。”單霽翔說。

六是避免城市精神的衰落。城市精神是城市文化的重要內(nèi)核,是對城市文化積淀進行提升的結(jié)果。城市精神的形成是一個長期的過程,并在歷史上和現(xiàn)實中發(fā)揮著異常重要的作用。通過對城市精神的概括和提煉,可以使更多的民眾理解和接受城市的追求,轉(zhuǎn)化為城市民眾的文化自覺。

但是,一些城市追求物質(zhì)利益,而忽視文化生態(tài),在城市建設(shè)中存在盲目攀比、不切實際傾向。實際上是重經(jīng)濟發(fā)展,輕人文精神;重建設(shè)規(guī)模,輕整體協(xié)調(diào);重攀高比新,輕傳統(tǒng)特色;重表面文章,輕實際效果,表現(xiàn)出對文化傳統(tǒng)認知的膚淺、對城市精神理解的錯位和對城市發(fā)展定位的迷茫。

城市文化不是化石,而是鮮活的生命,只有發(fā)展才有生命力,只有傳播,才有影響力,只有具備影響力,城市發(fā)展才有持續(xù)的力量。記者 楊雪梅