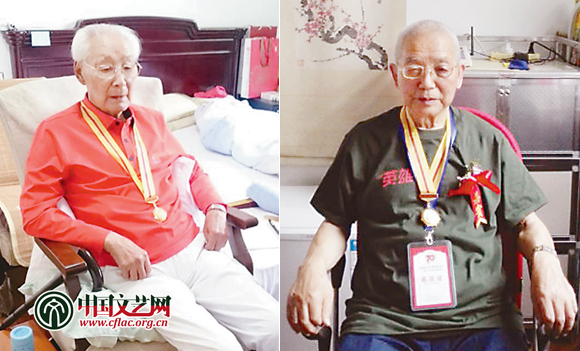

佩戴“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章的秦華禮老人(左)和馬春陽老人

我是中共黨員、老紅軍秦華禮,1913年生于四川通江縣,1932年參加革命,曾任過紅31軍93師279團2營4連指導員等職。1936年5月畢業于紅軍通信學校,即任紅4軍部無線電臺臺長。從此電臺就是我的戰斗武器,歷經日日夜夜,無數次地保證首長上聽總部命令,下對部屬指揮,直到每次的戰斗勝利。我至今記得抗日戰爭中,我任八路軍129師司令部電臺中隊長時,在參加反擊日寇對我軍的九路圍攻中最驚險的一次突圍——

那是1941年秋,日寇分南北兩路,向太岳根據地進行輪番掃蕩。記得前一晚,我們還在沁沅縣閻寨村忙過中秋節,召開軍民聯歡會后,較遲地進入夢鄉。誰知翌日凌晨,我接到情報,敵人已發起了進攻……

此時此刻,陳賡司令特向司、政機關全體人員作動員說:這次敵人對我根據地的掃蕩來得極其突然,據分析,很可能時間長、兵力多、行動快,恨不得一口吞掉我們,實行“三光”政策,摧毀我革命根據地。所以說,我們應該敵進我退,以突圍戰術相對。也就是說,我們必須輕裝行動,可帶可不帶的東西就埋藏好,以便與敵人就地周旋,來個待機反擊。對此,作為下級的我,深知陳司令的為人——他與彭德懷同是湖南湘潭人,但性格則相反:陳幽默風趣,愛開玩笑;彭則表情嚴肅,不茍言笑。但今天的陳司令都是一本正經的。所以,我和電臺同志們,毫不折扣地執行陳司令的指示。經研究決定:特向當地農民借來一口大菜缸,先把一部收發報機和一些備用器材及電池放在缸內,并用多張報紙蒙上,再涂上一層厚厚的牛油,以防潮濕,最后埋在村外的水塘里。我鼓勵大家說:根據陳司令的指示精神來說,我們能保住電臺用具,就是突圍中另一種特別重要的戰果!

就在這天拂曉,我們隨著部隊出發,直向沁沅縣北部韓洪郭道方向轉移。不料剛到韓洪南邊叫崔莊的地方,就被敵人三面包圍了。當時,就在司、政兩部機關前頭的59團,早被敵人沖散,使得司、政兩部機關只有一個特務連和一個通信排掩護,真是萬分驚險呀!我們便隨機應變地沖進崔莊西一片原始森林里。而敵人已料到我們首腦機關就在此,并迅速跟蹤進來,分成一個小圈一個小圈地進行合圍。

有鑒于此,陳司令當即下令:所有人員就地隱蔽,馬匹一定與人分開。飼養員張明德對我那匹喂養了三年的大青馬非常有感情,說什么也不肯與馬分開。萬沒料被敵人發現后,叫他牽馬投降,遭小張拒絕,當即被敵人用刺刀捅死。至今想起這事,我總是控制不住眼淚……

在轉移過程中,我們首先已把收發報機埋藏好,唯有手搖發電機仍帶在身邊,看來,它也該就地埋藏。如果損壞或丟失了,這種命根子是無法補充的。所以作為電臺中隊長的我,必須親自保護它。于是,我跟見習員劉榮樹,便將它埋在一棵大松樹下。為防森林面積太大,回來難找到,我立刻蹲著,讓小劉站在我肩上,用石塊在樹干上砸塊皮作為記號。此事剛做好,敵人已從四面包圍過來,我們電臺所有人員也被沖散了。只有報務員岳維和陳發榮,見習員劉榮樹,搖機員黃發榮等仍在我身邊。我們硬向敵人包圍圈外沖去。岳維沖在前頭,左腿雖負傷,照樣鉆進樹叢中躲藏,沒被敵人發現,后來送野戰醫院救治。緊跟在我身后的劉榮樹,不幸中彈而犧牲——他年僅16歲呀!這怎能不讓我們幸存者忍痛含淚放在心里哀悼呢。就在這時,敵人仍在追圍中,許是我急中生智,身邊那個油炒小米粉的干糧袋,由于時間長了而變成黑乎乎的顏色。乍一看,很像一枚長柄爆破筒,促使我高高舉在頭上,邊甩邊大喊“沖呀”,這一突如其來的沖殺聲,搞得敵人也覺得莫名其妙,只得在慌亂中向后一閃,我們就從這剎那間的空隙猛沖下了山。待敵人反應過來時,我們已沖到深溝底下,敵人的機槍橫掃也失去作用。

說來也怪,我患痢疾兩個多月都沒治好,曾受陳司令的關心,幫我派偵察員進邢臺城買回藥,注射后仍沒見好,身體很虛弱,平時行軍騎馬都困難。可這次在突圍時間里,不知從哪兒來的那么大一股勁,巴不得立刻突出敵圍,繼續發揮我的本職作用,時時刻刻為陳司令服務。

可是以往的敵人出來掃蕩,一般到了下午四五點鐘就撤退了。而一到夜幕降臨后,就是我們襲擊的好時機。這次大不相同,敵人不僅不退,還漫山遍野搭帳篷住了下來,且連續四天四夜,分成小包圍圈搜捕我軍人員。夜里還不斷用機槍亂掃射。我們只好仍在樹林里隱蔽。由于秋天氣候照常干熱,饑渴得連一滴水都沒有,以致嘴皮也裂出了血。

如此這般,直到第五天清晨,我對小黃說:發榮同志呀,我們就冒險從敵人哨兵的間隙處摸出去吧。經小黃同意后,我們則摸到離崗哨約十幾米處時,正逢敵人換崗,估計哨兵只有兩個,一個是日本鬼子,一個是“皇協軍”。我們都就地趴下不動,乘敵人交接崗低頭抽煙時,我們迅速爬過崗,躲進了一片灌木林中。這時天已大亮,因距離敵哨兵太近,我們又就地趴下,但這灌木林太短太矮,稍一動響敵人就會發覺,乃至我們喉嚨發癢,就抓把細土從嘴里吞下去。尿急了也只能就地小解……就這樣,我們一直潛伏到天黑后,才能順著小山坡摸了出去,到了個叫馬森莊的地方。

當時,當我們放眼望去,莊里都是被敵人殺害的老百姓尸體,房屋全都燒光,就連田里未收割的莊稼——玉米、小米、黃豆等,也被鬼子澆上煤油燒掉,只留下被鬼子踩踏爛的南瓜。此時的我們,已是饑餓得像討飯花子,尤其是我,撿起好南瓜就拼命吃。小黃卻說我拉肚子仍未好,生南瓜萬萬不能吃。我回他說:不管它,先填滿肚子再說。說來也怪,從此我的痢疾徹底好啦。至今七十多年了,再沒有生過這樣的痢疾病。據我分析,過去人們有個說法叫“餓痢疾”;還有一個說法:生南瓜很可能含有某種殺痢疾菌的作用。這事如讓陳司令知道后,定會開我一個玩笑,夸我命運好。

從馬森莊過河,走到沁沅縣的西山后,發現山上的敵人已經退了。于是,我們決定進山去找電臺機器。由早上五點鐘一直找到下午二點多,整整大半天,終于找到了埋藏的那臺手搖機,幸虧大松樹干上留下的那塊記號。這讓我和小黃激動得大哭了一場。本來還準備去找劉榮樹同志尸體的,可這時敵人再次上山來了,我們只好背著手搖機轉移到西山。白天敵人來搜山,我們就在樹林里埋伏。幸虧天黑后,找到在此種地的牛姓人家,原是河南老鄉。好在牛老太太對八路軍非常友好,她勸解我們說:你們日里到山里躲藏,天黑再來,我給你們做吃的。果然說到做到,讓我們吃的是酸菜玉米稀飯,還有玉米煎餅。當吃過飯后,就在屋外一面打谷場上的干草堆邊睡覺。還未天亮,老太太就來叫醒我們說:快來吃點東西,再帶上烙好的煎餅,中午就別來了,以防止敵人的便衣漢奸。待天黑后再進屋來吃飯。

在白天,我和小黃約定好會合地點后,就分別下山了解敵情。摸準這七八天來敵人的掃蕩已結束,全部退回了原據點,我們才拜別了牛老太太的恩惠,背起手搖機,又急匆匆、興沖沖地趕回到原先駐地閻寨村。舉目一看,面貌皆非,老鄉的房屋被敵人燒光,我們住的窯洞也被炸塌。有些未及撤走的老人小孩,還有被敵人從山里搜出來的老百姓均遭殘殺,村子里盡是尸體。那種慘象真是目不忍睹。

作為老電臺臺長現任電臺中隊長的我,現在就該發揮作用了。于是就急于與總部及師部聯系,顧不得別的,立即和幾個通訊員用高粱稈和樹枝臨時搭個工棚,其他人員只好就地露宿。說來好巧,陳賡司令趕來了,見面時,當然喜出望外,他竟開我一個玩笑:秦老弟呀,我以為你也翹辮子去見馬克思的!說得大家都笑起來。只一會兒,他卻正兒八經地問我:電臺怎樣?我報告說:原隨軍那臺收發報機,因埋在村后水塘里,正想去撈上來。說著,我見陳司令很急的樣子,我立即又說:后埋藏的那臺手搖機早已找到,所有器具都可以用,現在正準備架線開始工作了。陳司令聽后,右手一揮說:那很好!半個多月上下都失去聯系,總部已派幾批偵察員來找我們,那么大的森林到哪兒去找?沒有電臺是不行的啊!據我估計,總部一定有新的作戰方案——給日本鬼子來個措手不及的反擊,好為我太岳根據地遭受“三光”政策之害的人民報仇雪恨!說著,陳司令咬咬牙對我下命令:立即架線,越快越好,讓我及時聽到總部的指示!

接受任務后,我和小黃他們一起動手架線,只花一個小時,就與總部還有師部的電臺都聯系上了,他們也非常著急,一直不停地守聽和呼叫我臺,這讓我興奮得淚流滿面。當陳司令分別接聽過兩臺發來的電報后,當即叫我回電:我陳賡保證克服任何困難,掃除任何障礙,不折不扣地完成這次反擊任務!等我發了后,陳司令拍拍我肩頭說:我陳賡少不了你,你也少不了電臺,電臺與一桿槍,或一門炮,所起的作用是無法相比的呀!

我喜愧交加地立正敬禮說:多虧陳司令教導有方,這也是電臺的全體同志相幫的結果。現在我只好為飼養員張明德、見習員劉榮樹兩同志的光榮犧牲而化悲痛為力量,以電臺為武器,參加我們英勇善戰的八路軍繼續奮斗,直到打敗鬼子,準備新的挑戰,勝利后,迎接新中國的到來!