苗培紅,又名培軒,號子牛,山東鄒平縣人,1949年生。畢業于首都師范大學書法碩士課程班。中國書協第四、五屆理事,現為中國書協教育委員會副主任,中國書協培訓中心教授,解放軍美術書法研究院藝術委員會委員,北京軍區美術書法研究院副院長,大校軍銜。

首屆全國“三名工程”50位名家得主之一,作品在全軍多次入展獲獎,入展全國第二屆正書展、全國首屆書法扇面展、全國第七屆中青展,全國第六、七、八屆書法篆刻展,首屆蘭亭獎,獲全國第二屆楹聯展銀獎。

作品被毛主席紀念堂、中國人民軍事博物館、中南海、廣東博物館等藝術館及友人收藏。發表多篇優秀論文,如《學書之道,以正為先》《晉南朝人書論的歷史地位》等。出版有《苗培紅扇面書法藝術》《苗培紅書法集》《苗培紅書素書》等多部專集,著有《翠微齋論書手跡》《翠微齋論書輯要》等。自1999年開始,先后在山東省淄博市、濰坊市、濟南市,甘肅蘭州市,安徽省合肥市,北京等地多次舉辦個展或聯展。

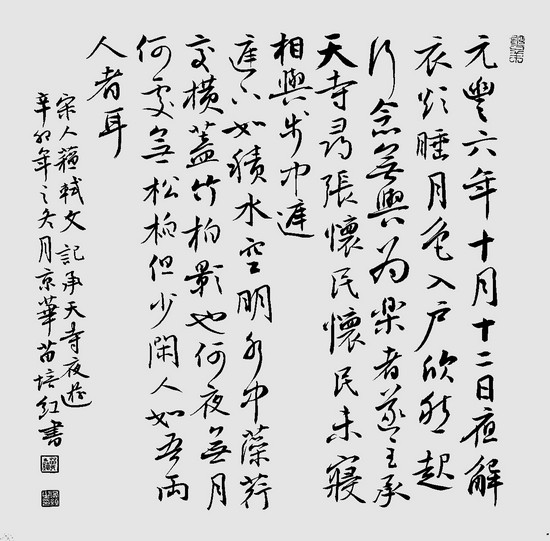

行書斗方

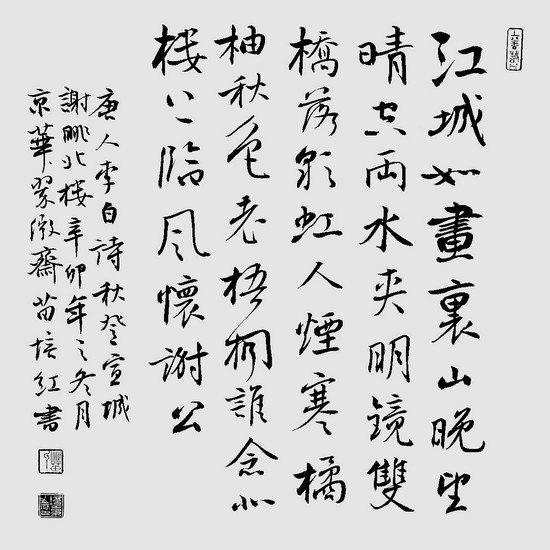

行書斗方

軍旅書法家苗培紅,對于書法界同仁來說,堪稱耳熟能詳的人物。自從他在清華大學美術學院開設苗培紅工作室并招收首批學員以來,便坦然提出了“繼承與傳承”這一樸實致用的書學理念。在壬辰年春、夏之際,他率領眾弟子分別在北京、秦皇島兩地成功舉辦了“繼承與傳承”為主題的苗培紅師生書法展,不同的地方展示不同內涵的作品,廣受社會各界好評。中國書協顧問、北京書協主席林岫作了如下評價:“拜觀你發表在《藝術天成》上的作品,清雅脫俗,絲毫沒有眼下追風做作的俗氣,太養眼了。這樣的作品,當前書法界太少了。特別是你關于低俗的觀點頗有見地。”

值得一提的是,壬辰寒冬,苗培紅率領他的弟子們在山東老家做了一件功德無量的善事。由中國書法家協會、中國人民解放軍書法創作院、中共日照市委宣傳部共同主辦的“鄉情似海·繼承與傳承——苗培紅師生書法展走進日照莒縣”慈善義展公益活動在莒州博物館舉行,開幕式上,苗培紅代表全體師生把展覽全部作品義賣所得的30萬元人民幣,無償捐贈給山東省日照市莒縣社區教育事業,這一慈善義舉轟動莒縣各界。此次活動的意義不僅僅是闡釋傳統,金針度人;更重要的是服務社會,教化眾生,功莫大焉。

近三十年來,苗培紅潛心于“二王”的研究和創作,樂此不疲。曾得到歐陽中石、李鐸等書壇大家指導。已形成了典雅精致、雋秀清麗的個人風格。其大字端莊沉穩,結字簡約而不失空靈,勁挺而不失秀美;其小字靈動雋秀,筆法遒勁,剛柔相濟,瀟灑自如。李鐸曾對苗培紅其人其書給與了中肯的評價,稱其:“性情恬靜,不激不厲,修養有素,戎裝在身,卻不乏儒雅,不事張揚,不浮不燥。”

壬辰龍年,對于苗培紅是一個成果豐碩之年,可謂六喜臨門,即先后舉辦了三次師生展,作品入選由中國書法家協會主辦的首屆全國“三名工程”(名家·名篇·名作精品工程),出版兩部理論新著《翠微齋論書手跡》(壬辰年春由北京榮寶齋出版社出版)和《翠微齋論書輯要》(壬辰秋由中國文聯出版社出版),這些無不凝聚著他幾十年來的書法實踐和理論研究成果。特別是《翠微齋論書手跡》所闡述的學書觀點和書學思想,涵蓋了做人、學書等方方面面,更多的是強調如何繼承傳統、從傳統中出新的重要性。其中有不少獨到的論述,如他提出的“學書三忌”:一忌見異思遷、朝令夕改、學書無定則;二忌不臨帖、不學法,只想獨創一體、胡涂亂抹,追求低俗的個性化;三忌跟風追風,結果是無古人無自我,是真正的書奴。書法是藝術,學習書法必須遵循其藝術規律,別無他路可走。

苗培紅在清華大學美術學院書法高研班講課時還提出了“三個不能變”的書論:“一是以漢字為載體的書法藝術不能變。二是毫不動搖的繼承傳統不能變。因為書法藝術是一脈相承的,不是無源之水無本之木。三是書法藝術為誰服務的問題不能變。也就是說書法藝術為人民大眾服務,為社會主義服務不能變。”具體在創作時,他忌諱學生模仿他的作品,并要求他們在加強自身修養的同時,深入傳統,繼承傳統,努力在吸收借鑒傳統中彰顯自我。

苗培紅對“傳統”有著深刻的感悟,他說:“作為文化概念上的傳統,是各個時代的共同性、連續性與民族文化的積淀。不同時代創造的不同文化,傳統就是不同時代的不同文化中那些共同性、連續性精華的積淀。可以說傳統是不同中的相同,個性中的共性,所以說要繼承那些共同性、連續性的東西。”他始終認為:“學習書法首先要抓住的是古人法帖,選準法帖,繼承法帖,精臨法帖,掌握筆法和技巧,融會貫通;而傳承的意義很廣,無論是老師,還是學生,對于書法的傳承都有義不容辭的責任和義務,老師教學生是傳承,學生學書法本身也是傳承。無論是初學書法者,還是書法工作者對于繼承與傳承書法都應有一個清醒的認識。”

筆者以為,“傳承”和“繼承”是“承”字輩的兩姊妹,兩者相輔相成,互為表里。“傳承”是薪火相傳,扶持新人;“繼承”是弘揚經典,推陳出新。對苗培紅的書學主張和書法實踐,我樂觀其成。書法史上很多個案足以證明,只有“傳承”好了,“繼承”到位了,中國的書法藝術才能真正肩負起時代的歷史使命,發揚光大,把書法事業逐步推向大發展大繁榮的春天。