葡萄不酸 奧斯卡不甜

奧斯卡作為一個立足美國、放眼世界的國際電影獎項,其評價尺度時常是在商業與藝術、民族與全球、創新與守舊、寬容與保守之間徘徊。所以,常常是你押大他開小,你押多他開少,總之,你要是瞄著一個既定的標準去“打造”得獎電影,還真是很容易失手。國產電影與其花很多力氣不斷揣摩奧斯卡的用意,還不如沉下心來先講好自己的故事。

如果說默片在技術上有何值得膜拜和返顧的地方,那我覺得,恰是為了在這個強調視聽之娛已達極致的年代,對科技手段的無止境追索做一個反向提醒——電影可以沉默,電影也可以沒有顏色,所有這些激起人感官刺激和欲望的視聽手段,都只是外在于電影內核的形式層面之物,如果愿意,也可以從容地擺脫。

在我看來,本屆奧斯卡的獲獎電影沒有那么出色。這么多年,奧斯卡都再沒出現過1995年那種巔峰對決,那一年,《肖申克的救贖》和《阿甘正傳》角逐,《低俗小說》《四個婚禮和一個葬禮》都是場內選手,那是美國電影黃金時代的延伸。我們這些新一代的影迷就是通過那些電影開始了解奧斯卡,培養自己的電影品位的。只不過,奧斯卡并沒有神奇的力量,不管而今它的頒獎禮怎樣星光熠熠,都無力改變電影自身的暗淡——越來越向技術性和奇觀化滑行,那注定一去不返的命運。

一

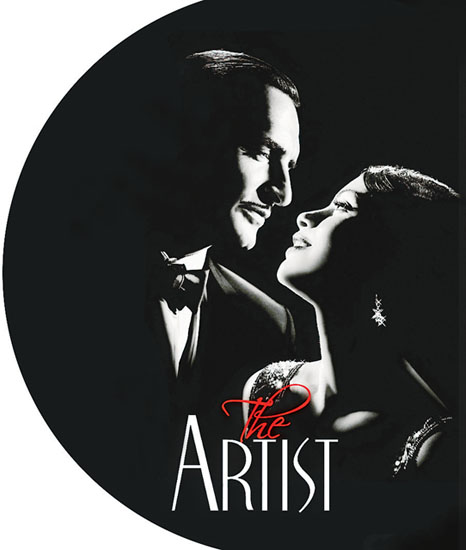

默片《藝術家》的劇情不需多說,一個流暢而通俗易懂的愛情故事,伴隨著的是關于默片時代如何結束,有聲電影又怎樣到來。這電影最亮眼的,還在于它本身就是“默片”,是關于電影的電影,這里邊既有對人的命運的隱喻,也有對于技術的態度。

好多人指出,這部向默片時代致敬的電影,對默片模仿得不像。包括女主角的樣貌氣質太現代,對默片鏡頭的運用不夠典型,等等。其實,我覺得,這部電影采用默片形式所獲得的成功,根本與模仿得像或不像沒有關系。模仿默片,還原那些已經被遺忘的電影敘事手段,只是這部電影成功的技術性元素,而不是采用這種技術元素最主要的意圖。如果說默片在技術上有何值得膜拜和返顧的地方,那我覺得,恰是為了在這個強調視聽之娛已達極致的年代,對科技手段的無止境追索做一個反向提醒——提醒看電影的人們,電影可以沉默,電影也可以沒有顏色,所有這些激起人感官刺激和欲望的視聽手段,都只是外在于電影內核的形式層面之物,如果愿意,也可以從容地擺脫——正是在這個意義上,我覺得這是一部關于電影的電影——不管是懷舊、還是迷影情結,最重要的在于,喚起了我們對電影最初的感動。

擺脫了那些細膩逼真的色彩和航拍、微距等種種花樣翻新的視覺手段,電影照樣能把故事講好,而且更容易把人的注意力收束在情節、行動、表情這些電影內部的觀賞元素上。“淡極始知花更艷”。從默片盛行的上個世紀初,到本世紀初,一百年間,電影的科技元素一直在累積,在疊加。試想,為何不可以橫空出世一部《藝術家》這樣的電影,以減法示人呢?如果人們接受了《藝術家》,不是恰好可以說明,對于視聽饕餮般的追求,不是電影的本質性追求,科技手段的提高,也不是電影技術發展的唯一道路么?

那從無聲到有聲的技術變革,表現的僅僅是電影的命運么?電影中藝術家喬治,從“背時”到追趕上新的時代潮流,這故事的落寞感,其背后是整個現代社會飛速前進中被甩下的無數嘆息——既是人,也是人們在前現代所創造的種種美好的往昔。

(編輯:子木)