荒原與人 靜默矗立——文藝界緬懷著名劇作家李龍云

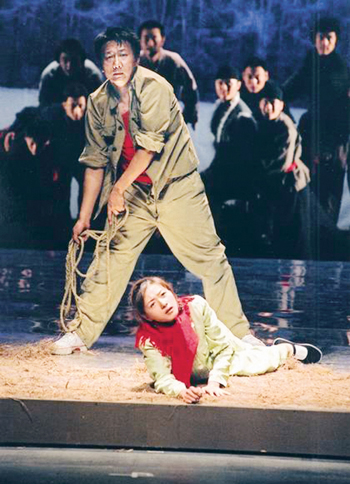

《荒原與人》劇照

《萬家燈火》劇照

《小井胡同》劇照

8月8日清晨,著名劇作家李龍云的遺體告別儀式在微微細雨中的八寶山革命公墓舉行。前來送行的有李龍云生前在國家話劇院和北京人藝的同事和好友們,還有他在北大荒十年間結識的“荒友”們。上世紀80年代至今,李龍云曾創(chuàng)作出《荒原與人》《小井胡同》《萬家燈火》《天朝1900》等話劇,被認為是兼具豐富人生閱歷與過人寫作才華的重要劇作家,20世紀末曾被評為“當代中國最有潛力的劇作家”。步入耳順之年的李龍云,原本有望留下更多傳世佳作,卻于8月6日因胰腺癌過早地離開了人世,享年64歲。

李龍云1948年11月生于北京,1966年7月在北京匯文中學高中畢業(yè),1968年7月上山下鄉(xiāng)到黑龍江生產(chǎn)建設兵團,1978年3月在黑龍江大學中文系學習,1979年9月被南京大學中文系錄取為研究生,后取得文學碩士學位,在校期間師從著名劇作家陳白塵教授,1982年1月至2002年3月在北京人民藝術劇院創(chuàng)作室任編劇,2002年4月調入國家話劇院,2006年5月起擔任劇目創(chuàng)作策劃中心主任,主抓全院的劇目創(chuàng)作工作,2008年11月在劇院光榮退休。他是中國人民政治協(xié)商會議北京市第七屆、第八屆委員會委員、北京市政協(xié)文史資料委員會第九屆、第十屆特邀委員、“話劇百年”優(yōu)秀話劇藝術工作者、中國戲劇文學學會北京分會會長、中國戲劇家協(xié)會常務理事、中國作家協(xié)會會員、國家一級編劇。

1972年冬,李龍云在《中國文學》(英文版、法文版)上發(fā)表處女作——詩歌《風雨樓中的歌》。1973年開始從事劇本創(chuàng)作工作,在北大荒插隊期間,就曾寫下過十余部獨幕劇、多幕劇。1978年冬,創(chuàng)作的四幕話劇《有這樣一個小院》,榮獲新中國成立30周年優(yōu)秀劇作獎。在南京大學讀研究生期間,創(chuàng)作的五幕話劇《小井胡同》,榮獲新中國成立40周年創(chuàng)作獎一等獎,該劇本被收入《中國戲劇年鑒》《中國大百科全書戲劇卷》《中國當代十大正劇集》《中國當代五十年文學作品精選》及新版的職業(yè)高中語文教材中。

在北京南城度過的童年歲月與“文革”時在北大荒的熱血青春,這兩段經(jīng)歷日后都成為李龍云從事戲劇創(chuàng)作的重要素材。他最重要的兩部劇作《小井胡同》《荒原與人》亦與這兩段重要經(jīng)歷相關。

著名戲劇評論家、翻譯家童道明認為,“李龍云是一位非常重要的劇作家,從《小井胡同》到《萬家燈火》《天朝1900》,他是老舍之后第二個寫北京市民生活的劇作家。他還改編了老舍的《正紅旗下》,可稱得上是老舍先生戲劇傳統(tǒng)的繼承者。《小井胡同》是表現(xiàn)‘文革’黑暗最重要的作品之一,而他對北京市民生活亦非常熟悉,所以后來寫出了《萬家燈火》。”《小井胡同》以北京南城一個小胡同為背景,描寫了一群普通老百姓從解放前夕到上世紀80年代初期經(jīng)歷的風風雨雨。《萬家燈火》以金魚池地區(qū)危房改造為背景,塑造了一群平民百姓的鮮活形象。《天朝1900》則表現(xiàn)了一百多年前庚子風云中北京城的眾生百態(tài),在舞臺上展現(xiàn)了一批中國人的群像。

“落馬湖荒原上走來了一群拓荒者,他們沒有愛的權利……”這是寫在《荒原與人》開頭的話。《荒原與人》寫于1985年,講述了一群知青在黑土地上的殘酷青春。該劇一經(jīng)發(fā)表便引起巨大反響,曾榮獲1988年曹禺戲劇文學獎,1989年獲新中國成立40周年榮譽獎。雖然被眾多大導演看中,但這部《荒原與人》自從問世就被戲劇評論界預言為“首演一定會失敗”,因為它在敘事結構上打破了傳統(tǒng)的寫法,時空的變換相當頻繁,大段大段的內(nèi)心獨白,在舞臺上很難表現(xiàn)。1987年,時任中央戲劇學院院長的徐曉鐘曾帶著鞏俐、伍宇娟這班表演系的學生到北大荒體驗生活,而且分配了角色,原定1989年上演,后來因種種原因流產(chǎn)。此后,北京人藝在林兆華導演的帶領下,導演任鳴和編劇李龍云等也到東北體驗生活,但依然沒有成功上演。2006年,該戲再度上馬,由國話副院長、著名導演王曉鷹親自擔任導演,親自點兵完整排演,這次演出亦令作者李龍云深感滿意。

《荒原與人》原名《撒滿月光的荒原》,李龍云曾解讀,“在這里,‘荒原’不僅僅是個空間概念,也是個心理概念……人,總要靠某種信仰的支撐才能生存。但當舊有的信仰在人身上逐漸失去力量,而生活往往又不能迅速提供一個新的信仰來彌補人精神上的空虛,人的頭腦里出現(xiàn)了一個可怕的空間,人性的天平隨之打翻,人性開始流動。這種‘兩次信仰之間的狀態(tài)’,就是心理荒原狀態(tài)。”他曾表示,“這部戲力圖接觸一些人類自身無法解決的問題:人在命運面前的倔強與悲壯;人在大自然面前的自尊與自卑;人和自身與生俱來的弱點的對抗與妥協(xié);人在重建理想過程中的頑強與蒼涼;人在尋找歸屬時的茫然無措……世界上最殘酷的斗爭……是人與自身的搏斗。”這部《荒原與人》也被李龍云稱為“在我為數(shù)不多的作品中,真正有點價值的”。

《叫我一聲哥,我會淚落如雨》是李龍云創(chuàng)作的一個劇本,著名編劇鄒靜之就一直管他叫大哥。鄒靜之說:“我和李龍云是當年一起在北大荒的,我一直管他叫大哥。我們都是編劇,還有一個共同的愛好,都喜歡收藏。我們倆在一起最多的話題就是北大荒的生活,那些青春殘酷物語。我們常常聊起那時對精神的追求和對生活的感悟,很傷感。”繼《荒原與人》之后,王曉鷹原本十分期待與李龍云的下一次合作,誰料一年多的等待,等來的竟是李龍云病逝的消息,這令王曉鷹非常痛心。王曉鷹稱,“《荒原與人》這個寫于二十多年前的劇本即使在今天看來依然散發(fā)光芒,劇中人物的痛苦仍然折磨著當今的人們,精神的‘荒原’不曾消失,信仰的真空依舊存在。”

(編輯:偉偉)