一個(gè)命名,幾乎改變現(xiàn)代藝術(shù)史進(jìn)程

○ 在受到傳統(tǒng)藝術(shù)熏染的人們看來,杜尚的《泉》如此低俗、鄙陋,豈能和安格爾的《泉》相提并論呢!

○ 從這個(gè)角度來說,杜尚的惡搞的意義,不僅僅是消解了藝術(shù)與生活的界線,“現(xiàn)成品(ready-mades)”成了“藝術(shù)創(chuàng)作”的一種方式;它還改變了人們看藝術(shù)、看生活、看世界的態(tài)度和眼光。

杜尚是西方著名現(xiàn)代藝術(shù)家,對(duì)西方現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展影響巨大;在其各種作品中,又以《泉》和《帶須的蒙娜麗莎》的影響最大。

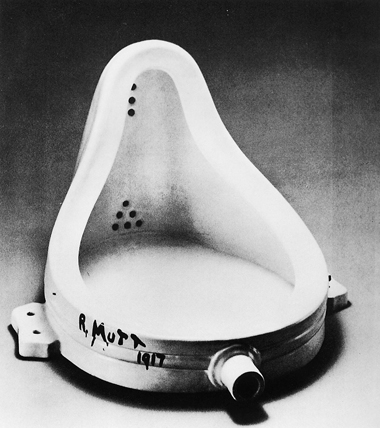

筆者曾看到過一個(gè)有趣的錯(cuò)誤:在一篇文章里把杜尚這個(gè)著名的現(xiàn)成品“作品”的名字說成是“小便器”。其實(shí)杜尚的這個(gè)“作品”就是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的小便器,杜尚惡作劇般的簽上“R.Mutt 1917”后就把它拿到美國當(dāng)年的一個(gè)“獨(dú)立藝術(shù)家展覽”上去展覽。這種行為本身是離經(jīng)叛道的;其極富創(chuàng)意的地方,還在于他給它起了一個(gè)頗有詩意的名字——《泉》。有了這個(gè)名字,它就不同于小便器了。

在這里我們有必要著重關(guān)注一下這個(gè)作品的名稱。杜尚的“別有用心”似乎就集中體現(xiàn)在這種惡作劇般的命名上。如果誰也沒有見過這個(gè)作品,當(dāng)它叫“小便器”的時(shí)候和它叫“泉”的時(shí)候,其效果、結(jié)果又當(dāng)怎樣呢?其效果、結(jié)果也許不言自明。但如果將“泉”這個(gè)名稱與這個(gè)“作品”對(duì)應(yīng)起來看,其效果、結(jié)果又當(dāng)如何呢?有事實(shí)為證。當(dāng)初他的這個(gè)“作品”拿去展覽的時(shí)候就被這個(gè)展覽的組織者拒絕了。據(jù)說,后來他的這個(gè)“作品”在別的地方展覽的時(shí)候被憤怒的觀眾砸碎了;現(xiàn)在人們看到的這個(gè)“作品”,是其“復(fù)制品”——當(dāng)然,要“復(fù)制”這樣的“作品”并不難,商場多的是;杜尚后來也確實(shí)“復(fù)制”了多個(gè)同樣的作品。

藝術(shù)作品是需要命名的,在這一點(diǎn)上作品與其他日常事物沒有太大區(qū)別。沒有名稱,我們就沒有一個(gè)抓手去把握事物。命名有類別名稱與個(gè)體名稱。很多事物只有類別名稱。比如“樹”,是一個(gè)類別名稱;細(xì)一點(diǎn)的,有“松、柏、楊、柳”之類的名稱,仍然屬于類別名稱;再細(xì)一點(diǎn)的,如松有“黃山松、泰山松”等等,還是屬于類別名稱。人們不可能也沒必要對(duì)每一棵松樹去一一命名,至于像河南省登封市嵩陽書院的“將軍柏”、泰山上的“五大夫松”,都只能算是例外的個(gè)案。但也有很多事物是需要一一命名的,比如人名、作品名。在這些個(gè)體的名稱中,有的是有含義的,而有的則僅僅只是代表事物的符號(hào)而已。就有含義的一類而言,有的名稱的含義是僅限于字面的,比如人名,人名的含義往往寄托了本人的情感意愿,但與本人的實(shí)際情況并無太大的、必然的關(guān)系。而作品的名稱則往往與作品內(nèi)容有著密切的關(guān)系。作品的名稱、標(biāo)題指示著作品的相關(guān)內(nèi)容,引導(dǎo)著人們理解、把握作品內(nèi)容。一部作品如果沒有自己的名字,作品就會(huì)給人帶來理解上的困難。現(xiàn)在有一些作品以“無題”為題,其用意是要消解題目給作品理解所帶來的制約,給人以理解的自由,從而豐富作品的內(nèi)涵。但這種做法也有弊端,就是往往適得其反,讓人無從下手,難以比較準(zhǔn)確地理解作品。標(biāo)題在這里的作用,就不僅僅是一個(gè)稱呼、名稱的問題,而且是一種指向、一個(gè)抓手,它顯示了作品的意向性;而這種意向性又來自作者,這樣,通過標(biāo)題來把握作品就顯得相對(duì)靠譜一些,正如英國美學(xué)家李斯托威爾所說:“對(duì)于一件藝術(shù)作品的正確解說,總是最接近于原始的想法,即原作者的想法的。”

“小便器”當(dāng)然也是一種命名;不過,這種命名沒有什么意義、也沒有什么意思,因?yàn)楫嬅嫔系臇|西就是一個(gè)小便器,一望即知;叫它“小便器”不過是重復(fù)了一下或印證了一下所見所識(shí)而已。這就是說,這個(gè)命名與畫面形象是相等的,命名屬于類別性名稱,它除了指出這個(gè)事物所屬的類別之外,并沒有傳達(dá)出什么別的信息;而且這個(gè)名稱與藝術(shù)、與美毫無關(guān)系。試想,如果當(dāng)年杜尚果真是把這個(gè)“作品”命名為“小便器”,那就是一個(gè)很低級(jí)的惡作劇了,這就等于把畫廊變成了一個(gè)衛(wèi)生用品商店,“小便器”則是這個(gè)商品標(biāo)簽上的說明文字。這么一來,這個(gè)作為生活用品的小便器,也就反而不至于那么驚世駭俗了,杜尚的“別有用心”也就落空了。他的高明之處,就在于給這么一個(gè)俗物起了一個(gè)高雅的名稱:“泉”。這是出乎人們的意料之外的。這個(gè)名稱既能讓人產(chǎn)生某種詩意的聯(lián)想,生成一定的相關(guān)意象,但又實(shí)在與眼前的這個(gè)東西本身沒有什么關(guān)系;豈止是沒有關(guān)系,甚至是一種沖突對(duì)立的關(guān)系,進(jìn)而產(chǎn)生滑稽可笑的效果。而且,這個(gè)名字,又與著名畫家安格爾那個(gè)著名畫作的名字相同。安格爾的《泉》,表現(xiàn)的是林神狄安娜在林中沐浴的情景,畫面是一位裸體的年輕美麗的女子正舉起水罐往身上淋水;畫作所表現(xiàn)出的是一種和諧靜穆莊嚴(yán)健康的美。在受到傳統(tǒng)藝術(shù)熏染的人們看來,杜尚的《泉》如此低俗、鄙陋,豈能和安格爾的《泉》相提并論呢!但杜尚卻在無意中冒天下之大不韙,將這個(gè)低俗鄙陋的東西命名為“泉”。這更加重了名與實(shí)、詞與物、能指與所指的沖突對(duì)立。不過,這種沖突對(duì)立又產(chǎn)生了極大的張力,讓人欲罷不能、欲推還就,于是在不斷的爭議中達(dá)到了“作者”的目的。其他的解釋跟這個(gè)沖突對(duì)立的作用和效果比起來都顯得微不足道,包括杜尚本人的說法:這件作品的外緣曲線和三角形構(gòu)圖與達(dá)·芬奇的《蒙娜麗莎》別無二致,而它那柔潤光潔的肌理效果和明暗轉(zhuǎn)換又與古希臘的雕刻大師普拉克西特列斯的大理石雕刻完全一樣。這種辯解面對(duì)人們在藝術(shù)傳統(tǒng)中所形成的藝術(shù)和美的觀念來說顯得十分蒼白乏力。杜尚的朋友、詩人、文學(xué)評(píng)論家和藝術(shù)收藏家阿倫斯伯格在與一名“獨(dú)立藝術(shù)家展覽”的組織者爭論要不要接受杜尚的這個(gè)作品的時(shí)候就為杜尚辯護(hù)說:“一個(gè)動(dòng)人的形式被發(fā)現(xiàn)了,這件東西從它實(shí)用的功能中解放出來,它的形其實(shí)是很動(dòng)人的,因此這個(gè)人(指杜尚——引者)其實(shí)給我們提供的是美。”這個(gè)說法難以讓人接受;人們怎么也不能將一個(gè)小便器與藝術(shù)、與美聯(lián)系起來;一個(gè)小便器的形式怎能“動(dòng)人”!

那么,杜尚的“別有用心”又是什么呢?“這件作品的意義,杜尚自己后來在一篇文章中解釋得很明白:這件東西是不是麥特先生自己動(dòng)手做的并不重要,關(guān)鍵只在于他選擇了它,他把一件生活中的普通的東西放在了一個(gè)新的地方,給了它一個(gè)新的名字和新的觀看的角度,它原先的作用消失了。他這樣做是把一個(gè)新的思想提供給這件東西。”那么,杜尚把什么新的思想提供給了這件作品呢?那就是打破藝術(shù)與生活、藝術(shù)品與現(xiàn)成品的界限,藝術(shù)被降格,生活被升格,一升一降,就實(shí)現(xiàn)了二者的平等、對(duì)等。杜尚更為高明的地方,是給這個(gè)東西取了一個(gè)與安格爾那幅古典的、唯美的作品同樣的名字,讓人將此“泉”與彼“泉”關(guān)聯(lián)起來,此一“泉”彼亦一“泉”,此“泉”又非彼“泉”,通過相同的命名來顯示與古典藝術(shù)作品同樣的作為藝術(shù)品的地位、權(quán)利。

杜尚的另一個(gè)著名作品就是《帶須的蒙娜麗莎》。這是他對(duì)達(dá)·芬奇《蒙娜麗莎》的另一種惡搞。1919年秋天,他在一幅《蒙娜麗莎》的廉價(jià)印刷品上給蒙娜麗莎加上了胡子和山羊須。他把這件藝術(shù)品稱為《L.H.O.O.Q.》。關(guān)于這個(gè)“作品”的名稱,杜尚本人說,這個(gè)L.H.O.O.Q.除了玩笑之外,就沒有別的意思,“唯一的意思就是讀起來很上口”。但人們并不滿足于這個(gè)說法,而是要進(jìn)一步挖掘其更深層的含義,比如,有人就認(rèn)為這個(gè)名稱是法語elle a ehaud au cul的快讀諧音,暗喻畫面形象是淫蕩污濁的。蒙娜麗莎加上胡須后,其神秘微笑立即消失殆盡,畫面一下子變得怪誕起來。杜尚聲稱這幅畫揭示了其原型人物的一個(gè)真實(shí)側(cè)面。杜尚似乎意猶未盡,1939年,他又畫了一幅單色畫,畫面上除了一小撮翹胡子和山羊須,別無他物。翹胡子和山羊須同他在《蒙娜麗莎》上所畫的相近,因此這幅作品被稱作《L.H.O.O.Q的翹胡子和山羊須》。1965年,他在紐約又買了一張《蒙娜麗莎》的印刷品。這回他什么也沒做,只是標(biāo)上了一個(gè)新的題目:《L.H.O.O.Q的翹胡子和山羊須剃掉了》。杜尚對(duì)《蒙娜麗莎》的一而再、再而三的“惡搞”,不是在畫面添加胡須,就是通過不同而又相關(guān)的命名;其作用是不斷消解《蒙娜麗莎》的神圣性、自足性和完成性,讓人不再以崇敬的、唯一的、固定的眼光看待這幅經(jīng)典之作。

杜尚還有其他的一些作品,但對(duì)現(xiàn)代藝術(shù)影響最深刻的似乎就是《泉》和《L.H.O.O.Q.》;而這兩個(gè)“作品”,又是通過惡搞的方式完成的。不過,杜尚對(duì)《泉》的惡搞與對(duì)《蒙娜麗莎》的惡搞看來走的是兩個(gè)完全相反的路徑,一個(gè)是把低俗的東西通過命名加以升格,使其具有“藝術(shù)品”的資格;一個(gè)是將世所公認(rèn)的藝術(shù)經(jīng)典加以降格,試圖“還原”其本色。經(jīng)過杜尚的這般折騰,經(jīng)過藝術(shù)的命名,作為現(xiàn)成品的小便器成了藝術(shù)品嗎?本是藝術(shù)經(jīng)典的《蒙娜麗莎》,被加上了胡須并重新命名后還是藝術(shù)品嗎?它們不是藝術(shù)品嗎?當(dāng)人們這么思考的時(shí)候,杜尚的“目的”也就實(shí)現(xiàn)了。某種意義上講,命名意味著世界的一種敞開;但這種敞開與遮蔽幾乎是同時(shí)發(fā)生的。正因?yàn)橛姓诒危谑怯中枰行碌拿ㄟ^新的命名來不斷揭示和敞開世界。而通過新的命名,通過名稱的改變,人們就可以獲得一種新的眼光、新的視角乃至一種新的“意義”。從這個(gè)角度來說,杜尚的惡搞的意義,不僅僅是消解了藝術(shù)與生活的界線,“現(xiàn)成品(ready-mades)”成了“藝術(shù)創(chuàng)作”的一種方式;它還改變了人們看藝術(shù)、看生活、看世界的態(tài)度和眼光。從此,后現(xiàn)代藝術(shù)在西方進(jìn)入了人們的視野,杜尚也因而被西方人尊為后現(xiàn)代藝術(shù)的鼻祖。

(編輯:劉刈)