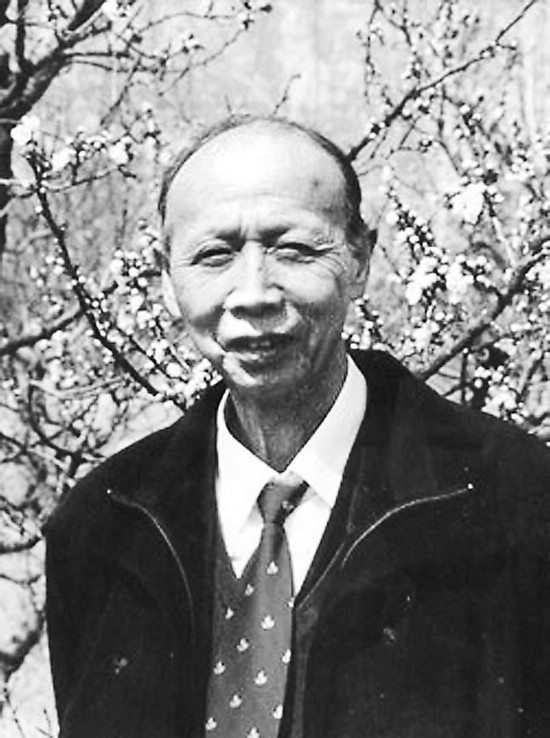

造物有情皆化蝶 易海云先生的詩詞書法

易海云,1934年出生,湖南長沙人,漢族,大專文化。1951年在北京參加工作,曾任海淀區文化局副局長、區委宣傳部副部長兼區文聯主席。現為北京詩詞學會副會長、北京香山詩社社長。出版有詩集《踏歌行》《長天云海路漫漫》《田漢一家人》《瀟湘夜雨》,詩論集《中國詩歌向何處去》,散文集《海淀雜記》《云海春鴻集》,專著《老子通讀》等。

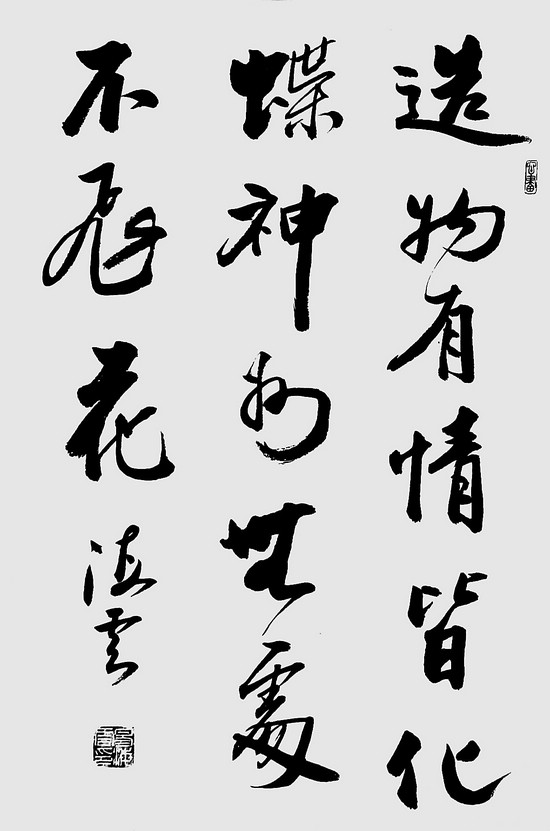

行書條幅

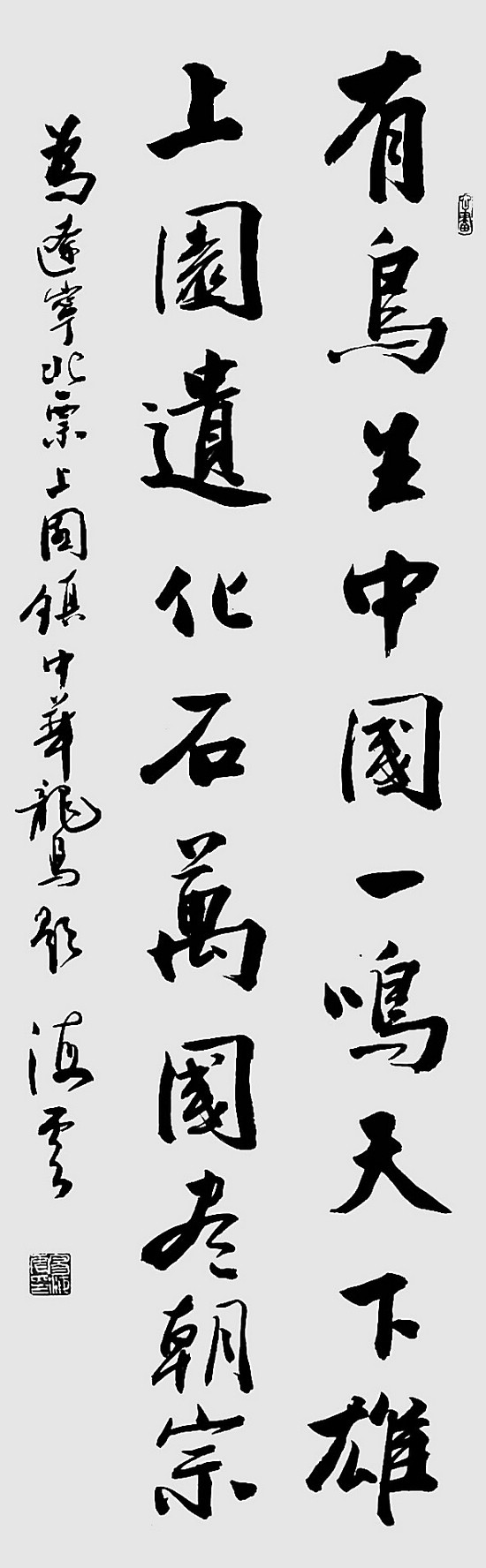

行書對聯

六十年前,一朵五彩霞云,自湘江之濱飄臨海淀。詩人和書法家易海云先生,是解放后北京海淀區文化事業的開拓者之一。他曾任區文化局副局長、政協委員、宣傳部副部長兼文聯主席、區書協主席、區志副主編,北京詩詞學會副會長。現為北京香山詩社社長,上莊鎮榆河書畫協會會長。他率先與齊心同志于1980年10月成立海淀區書法家協會,也是北京書協第一屆理事。與書友們團結努力,培養出眾多杰出書法人才,為首都海淀區的書法事業作出了歷史性的貢獻。

易海云先生從小愛好書法與詩詞,少年時代即有詩詞問世,數十年間筆耕不止,先后出版有詩集、詩論集、散文集、傳記文學《田漢一家》以及專著《老子通讀》等,在他的詩集《踏歌行》出版后我曾寫詩祝賀:“道別湘江浪與風,長征萬里踏歌行。新詩古調齊吟唱,情撒山鄉曲水中。”

易先生在《中國詩歌向何處去》一書中,大力倡導“用現代語言寫詩,盡量不用難懂的古代語言,不用或少用典故,不能食古不化,要多向民歌民謠學習。”他主張多種形式寫詩,他說詩歌要大眾化,讓大眾喜歡。他筆下的詩歌語言通俗,格調清新詼諧,感情真摯細膩,意境優美。他說的要大眾化,不等于降低藝術標準。他堅持藝術創作要精品化,好詩詞要達到三新:新思想、新語言、新意境。這正是詩歌發展的生命力。舉例幾首詩于下:

臥佛寺北京植物園賞花

古寺名花滿院栽,年年春早趁時開。

櫻桃小口桃花面,萬紫千紅結隊來。

詠楊柳

小蠻身世自來嬌,又向東風舞細腰。

唯恐行人知不覺,故將春意向人撩。

在書法上,他同樣主張大眾化。他從小不臨習篆書和草書(這也是他的缺項),而專攻顏楷,尤著力于《麻姑仙壇記》,打下了堅實的基礎。后來從事黨政工作疏于寫字,但成立書協之后,寫字的機會又多了,眼界也開闊了,以顏楷為基礎,又臨習二王及魏碑,吸取各長,漸漸形成自己的藝術風格。既莊重而秀美,既平整又開張,既規矩而放達,既樸實而寓靈性,可謂德藝雙馨,心手同暢。曾辦過幾次書法個展,出版過書法專集,易先生都認真準備,海選精挑出自己認為最滿意的作品。他把每一次個展、每一本書法專集都當做自己學書歷程的階段性總結。創作時他比較注重字形,點畫用筆自由發揮“從心所欲不逾矩。”

海云先生書法作品的另一特點,即所書內容大抵都是他自己所作詩詞。書法家經常書寫自己的詩作有一個好處,即書寫內容嫻熟于心,胸無掛礙,沾墨揮來一氣呵成,其作品自然氣韻生動。書法家懂詩會寫詩本來是字外功,所謂書卷氣是和作者的文化素養分不開的,大量的自作詩不難看出海云先生字外功底不俗,令人敬佩。

把字寫好不易,真正要寫出自己的風格,既讓群眾喜歡,又得專家認可那就更難了。當今的現代書法和群眾的審美隔閡是顯而易見的,書法理論也多是一邊倒談古不論今。是指責對方不懂書法,還是書家們的創作思路也有值得審視的地方呢?易海云先生在古典詩詞和書法的繼承和改革上面的實踐,值得借鑒和參考。

(編輯:單鳴)