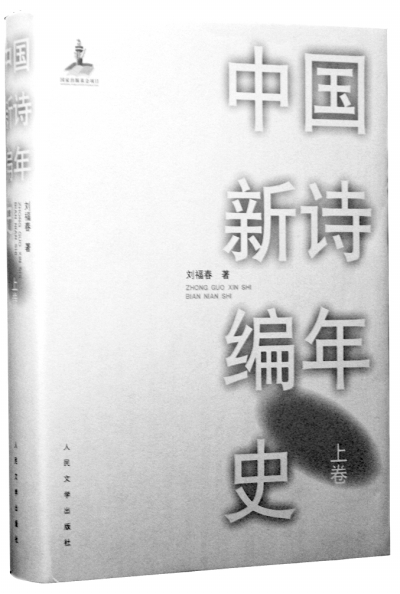

1918—2000:看中國新詩怎樣走來

1918—2000:看中國新詩怎樣走來

——專家盛贊《中國新詩編年史》問世

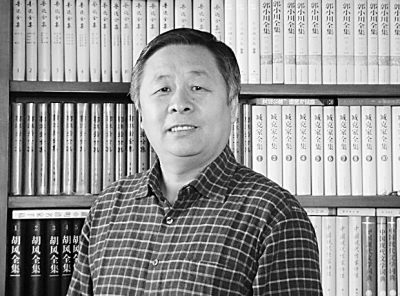

劉福春近照

30多年的心血和冷板凳并沒有讓一位學者的孜孜以求付之東流——厚厚兩大卷《中國新詩編年史》靜立在會場中央,領受著與會者的敬意。

“劉福春的這本書是中國新詩史研究最重大的一個成果”,“他是以一人之力,造百年之功”,“資料最豐富,史料最翔實,判斷最中肯”,在日前舉行的《中國新詩編年史》發布會上,文學評論家謝冕絲毫不吝贊美之詞,高度評價了由中國社會科學院文學研究所研究員劉福春撰寫的這部近300萬字的巨著。

老詩人鄭敏在賀詞中說,中國新詩雖然誕生近百年,但還沒有一部新詩“編年史”向世界介紹它的發展經過。這本書打開一個世界研究中國新詩的新局面,十分可喜。

老詩人牛漢說,《中國新詩編年史》是當代新詩研究最有分量的學術成就。

中國社會科學院文學研究所所長陸建德則笑言,這部書由人民文學出版社出版,我代表中國社會科學出版社和中國社科文獻出版社表示遺憾。

迄今為止資料最豐富、記述最確實可信的中國新詩史長編

《中國新詩編年史》按照時間順序,將1918年到2000年期間在中國全境(包括香港、臺灣地區)新詩所發生的事件,包括新詩運動、社團流派活動、詩人行跡、重要詩集的出版和詩作的發表,以及詩學理論、新詩批評的言論集萃,都納入了一個邏輯系統中,逐年逐月逐日作了仔細鉤沉輯錄,以編年紀實的形式,呈現了近百年來中國新詩創作與理論從發生萌芽,經過作品多樣與流派紛呈、詩人的豐富探索和多彩創造,到詩歌社會意識和審美意識逐漸走向成熟,走向多樣,走向眾聲喧嘩的繁榮圖景;同時也描繪出中國新詩以多樣的聲音,由中國走向世界的足跡。文學評論家孫玉石認為,《中國新詩編年史》不僅為中國新詩歷史研究提供了最堅實可靠的史料基礎,它本身就構成了中國新詩百年歷史書寫的別一種類型和范式。

詩歌評論家、首都師范大學教授吳思敬說,《中國新詩編年史》在資料的翔實和豐富上,到目前為止,是任何一部新詩史不可能超過的,劉福春幾十年的積累都在里面,他所掌握的新詩資料,在全國絕對數一數二。

謝冕說,新詩史的編寫,最重要的是史家的眼光,他的判斷,他的選擇。舉個例子,周作人的《小河》的出現,是新詩史上非常重要的事情,周作人寫了很多詩,為什么這部編年史要選《小河》?此外,劉福春不僅把周作人為什么發表《小河》的序選進去,還舉了胡適、朱自清、茅盾評論《小河》的例子。“對《小河》的判斷,劉福春自己一句話都沒有,但他把這個事情的重要性體現出來了,而且他敢判斷這是新詩發展的重要事件。”

吳思敬認為,在這部《中國新詩編年史》中,劉福春一定程度上沖破了以論代史的現象,從材料出發,顛覆、解構了很多扭曲的文學理論和現象。正如孫玉石所言:回到歷史才能真正認識歷史。謝冕說,“文革”時期是中國新詩最衰落、最困難的時候。對歷史了解簡單的人認為這個時候沒有詩,那詩在什么地方呢?詩是怎樣變形的?諸如此類問題的答案,這部《中國新詩編年史》漸漸呈現出來了。

翻開這部編年史,常常會讀到一些人的日記,如陳白塵干校日記、郭小川日記、張光年日記,可能有讀者認為這跟詩有什么關系呢?北京師范大學中國現代文學研究所所長李怡教授認為,這恰恰重現了中國新詩當時的“生態環境”,借助這種環境,可以還原百年新詩的一些細節。這體現了劉福春的獨到眼光。

三十年坐冷板凳終有大成

詩歌評論家唐曉渡說,他永遠忘不掉那一年劉福春的背影。

“大約是1994年,詩人楊煉回國,因房子問題,有一批詩歌資料要處理。我偷偷告訴福春。他就騎車大老遠從勁松趕到國際關系學院,背著兩個大麻袋走,那背影……”

劉福春身居斗室,搜集的詩歌資料卻汗牛充棟,讓人無立錐之地,夫人徐麗松的腿還被砸傷過。他曾經的同事劉納教授回憶說:“當時,我跟劉福春說:‘我去你家看看唄?’劉福春說:‘你進不去。’‘嫌我胖啊……’”眾人大樂。

詩人邵燕祥說,這部紀念碑式的厚重的出版物,以其功力昭示了一種可貴的治學精神、治學路徑,那就是“有一分證據說一分話”,句句有出處,字字有來歷;為此著者付出三十年坐冷板凳,奔走搜求,日夜兼程的努力,這在一個相當時段新詩史以至現當代文學史的寫作中,都是值得稱道的。

謝冕說,劉福春的研究我是了解的,他是一個人默默地在做,在主導,在積累,他對史料的熱愛近于癡,不管居住條件有多困難,經濟力量多么有限,但是對史料的熱愛非常令人感動。正如中國社會科學院文學所所長陸健德說,“劉福春是在用生命寫這本書”。

眾多友人回憶,劉福春當年在社科院搞新詩資料搜集整理,幾十年如一日,嘔心瀝血,這些“為他人作嫁衣裳”的辛勤付出,卻得不到一些人的理解、肯定,還遭到貶抑,說他“就是個搞資料的”,劉福春哈哈一樂:“我雖然沒論文,但我有學問!”

有學者評價,《中國新詩編年史》是關乎中國新詩世紀真相的基礎性工作。它是中國新詩的成長日記,它存照了中國新詩初生時的蹣跚步履,也吟誦了它風華正茂時的壯美傳奇。在中國現代文學的燦爛星河中,它像一只濾鏡,過濾掉歲月風塵,讓鐘情于詩歌的人們,看到風情萬種的中國新詩,怎樣從1918年,一路走來……

(編輯:偉偉)

| · | 重現新詩生態現場 |