蜀繡,版本在“升級”

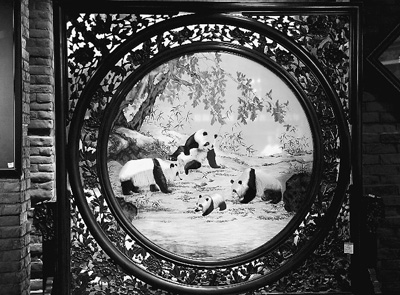

大熊貓是蜀繡中的經典圖案。 余坪攝(人民視覺)

傳承了2000多年的蜀繡,在改革開放初期曾山窮水盡:唯一的國有企業成都蜀繡廠關門倒閉,技術人員和繡娘四散而去,技藝也瀕于失傳。

進入新世紀以來,蜀繡起死回生,近年更是開始向“新版本”升級。“到成都旅游,買‘地標’產品最可靠。”不少成都人會向游客如此介紹。而“蜀繡已被列入成都市地理標志保護產品。”成都市質量技術監督局黨組書記、局長孫建成說。

分級

建立產品鑒定中心,對蜀繡作品加以區分、估價

目前,四大名繡的市場定位不同,如蘇繡主打收藏品、工藝品等高端市場,湘繡則主攻生活用品等中低端市場。然而,隨著生產成本不斷上漲,一些刺繡企業到周邊低成本國家設廠,使“朝鮮繡”、“越南繡”等對市場造成較大沖擊。

競爭趨于白熱化,蜀繡何去何從?成都選擇了均衡發展低、中、高檔產品的產業發展路徑。成都市郫縣安靖鎮副鎮長、蜀繡協會會長王曉東表示,“大規模、低層次的無序競爭,則會造成產能過剩,惡化產業發展環境,最終也難以持續。”

在成都市質量技術監督局指導下,蜀繡產業引入了質量管理理念,并以地標產品保護作為突破口,在定標準、推品牌、提檔次、保原創等方面下功夫。

“來成都旅游,你肯定想買一幅地道的蜀繡真品,這就是開展地標產品保護的初衷,目前已有不少蜀繡企業申請或獲得相關授權。”孫建成介紹。

“目前,我們正在建立產品鑒定中心,將對工藝大師、工藝師和普通繡娘的作品加以區分、估價。”王曉東表示,產品分級有利于創新和人才保護,形成內生競爭力。

差異

同質化競爭是發展大忌,要挖掘和創新文化內涵

在激烈的市場競爭下,四大名繡趨于“大同”。而同質化競爭是文化產業發展的大忌。

“要充分發揮自己的傳統技法優勢并加以創新。”四川省蜀繡大師、成都藝林錦卉蜀繡文化發展有限公司總經理鄔學強認為,四大名繡在各自的傳統技法上,還是保持了原有優勢。

以蜀繡中頗受歡迎的大熊貓雙面繡為例,要求成品較為透亮,但又不能過于透光,得用絲線繡出合適的厚度。因此,在采用蜀繡中的“藏針技法”時,要讓每針都靠緊,絲線布置均勻,這需要極高的針法技巧。據介紹,目前蜀繡擁有“錦紋針”等120多種傳統針法。

“優勢領域的不同,也反映出地域文化差異。大熊貓就是本地文化,其他名繡一般不會涉及,即使做也不具備蜀繡的理解力和表現力。”王曉東說,刺繡是“工于外,秀于內”,內含的文化因子才最有生命力。“挖掘和創新蜀文化內涵,是擺脫同質競爭的重要手段。”

培訓

建立長中短期人才培養體系,加強創意等團隊建設

目前成都有各類蜀繡生產企業40多家,年產值達1.2億元,已初具規模。“行業協會+企業+繡工”成為蜀繡產業的主要組織形式。

自2009年開始,當地政府培訓了5000余名繡娘,其中的1500余人為專職,共有500多人獲得高、中、初級等職稱。

43歲的王章蓉是郫縣安靖鎮方碑村村民,在繡廠工作多年,如今被評為中級技工,月收入為2000元。王章蓉農忙時種田,農閑時做繡工,每年可以工作七八個月,感覺生活還過得去。像王章蓉這樣的繡娘,當地還有很多,但由于總體文化水平較低,并不利于蜀繡的轉型升級。

目前,蜀繡已經形成長、中、短期人才培養體系,比如在職業學校設立“突訓班”,在高等院校成立大專班等,以期形成金字塔式人才結構。將在規劃期內培養50名省級工藝大師、500名高級技師、5000名中級技師和3萬名初級技師,并加強創意設計、市場開拓、經營管理等人才團隊的配套建設。

(編輯:高晴)