當小熒屏“沖擊”大銀幕

電視劇版《將愛情進行到底》劇照

電影版《將愛情進行到底》劇照

在一個娛樂產業不斷實現整合的時代,電影與電視劇已經成為一對密不可分的“親兄弟”,兩者之間的互相翻拍漸成為常態。近年來,《武林外傳》《將愛情進行到底》等熱門電視劇相繼推出電影版,而即將公映的《宮·鎖沉香》更是成為暑期檔的熱門影片之一。這些影片或啟用電視劇版原班人馬,或重組主創團隊,或延續電視劇中的情節人物,或另起爐灶重新編排,但共同的目的是在火熱的電影市場中分得一杯羹。

一部高收視的電視劇被翻拍成電影,是否意味著也能夠獲取高票房?答案當然是否定的。盡管不乏《武林外傳》《將愛情進行到底》這樣比較成功的改編案例,但大多數創意源自電視劇的電影,都落得個票房口碑雙輸的局面。究其原因,還在于大多數來自電視劇領域的主創,并不熟悉電影的創作特點與規律。雖說“影視不分家”,但畢竟隔行如隔山,翻拍這道“回鍋肉”,顯然不是人人都能做得好。 ——編 者

影視業的新整合:

從小熒屏到大銀幕的跨界

張慧瑜(中國藝術研究院影視研究所副研究員)

電視劇版《宮·鎖珠簾》劇照

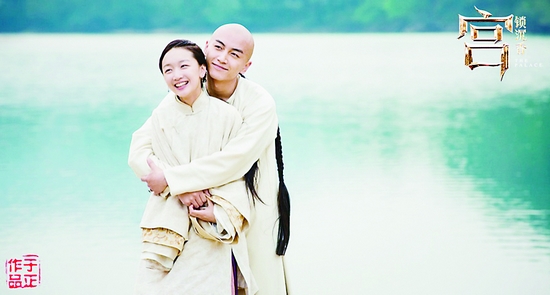

電影版《宮·鎖沉香》劇照

近期,知名電視劇制作人于正監制的電影版《宮》(《宮·鎖沉香》的簡稱)將要在暑期檔公映,這兩三年在電視熒屏上熱映的后宮劇終于“染指”大銀幕,從其“宮虐一夏,為愛升級”的宣傳語即可看出,這部“宮斗+愛情”的清宮“小時代”說不準又會創造國產片的票房奇跡。這種對《宮》的市場預期,一方面來自于今年春節過后多部國產青春偶像片屢創佳績(如《致我們終將逝去的青春》《中國合伙人》等),由周冬雨、陳曉、朱梓驍、趙麗穎等嶄露頭角的青年演員主演的《宮》自然主打“青春Style”;另一方面作為網絡文學與熱播劇的《宮》擁有大量粉絲,而這些以年輕人為主的粉絲群又是當下影院觀眾的主體,郭敬明的《小時代》就得益于廣大粉絲“前赴后繼”的消費熱情。不過,《宮》從熱播劇到電影的傳播路徑還提示著近些年出現的一種新現象,就是電視人(包括導演、演員、編劇等)向電影圈的“跨界”,導演有高群書、尚敬、滕華濤等,演員則有出演電視劇版《宮》成名的楊冪憑借著恐怖片《孤島驚魂》《小時代》而成為一線電影明星,以及靠《武林外傳》成名的姚晨也有多部作品轉戰大銀幕(如《非誠勿擾2》《搜索》等)。這種已經小有成就的電視人向電影界“逆襲”的現象此前并不多見,更非影視圈的“慣例”,這很大程度上與當下中國影視文化產業的轉型以及影視制作的數字化有關。

兩個不同的“行當”

電影、電視雖然是兩個最有親緣性的藝術門類(都是影像媒介),但彼此之間卻存在著看不見的圍墻,正如經常會有雙棲或多棲演藝明星,可是能夠成功跨越大銀幕和小熒屏的演員或導演非常少。長期以來,電影與電視基本上屬于兩個不同的“行當”,即便其他國家的影視產業現狀也是如此(如好萊塢明星與美劇演員很少有重疊)。從電視人向電影人的跨界可以看出,電影藝術高于電視行業的等級關系,很少有知名電影導演主動“轉行”拍攝電視劇,相反很多懷著電影夢的青年導演不得不一開始拍攝電視劇或廣告養家糊口,然后再尋求進入電影圈的機會,當然,更鮮有大明星會“屈就”主演電視劇,因此,人們總是津津樂道于從“小”熒屏占領“大”銀幕的傳奇故事。

這一“大”一“小”不僅說明了電影與電視劇有著完全不同的產品形態,一個是膠片拍攝的、適應大銀幕放映的“影像精品”,另一個則是使用錄像帶拍攝的、分辨率不需要很高的影像產品,更重要的是,這種拍攝媒介的差異使得數碼時代之前的電影和電視劇的制作成本有著天壤之別,最后的影像效果也不可同日而語、等量齊觀。但是,電視的優勢不在于影像質量,而是“深入人心”的傳播方式(電視機占據中國人客廳最重要的位置),小小的熒屏一經發明和普及就給電影“老大哥”重重一擊。在西方發達國家,電視機走進家庭大概是上世紀五六十年代,這極大地動搖了從19世紀末期到20世紀中前期廣播和電影作為大眾媒介的功能。

在那部以電影院為主角的意大利電影《天堂電影院》中,清晰地呈現了隨著電視機的普及,小鎮上的居民再也沒有像之前那樣到電影院中“集體性”地觀看戰時新聞片和故事片的激情,人們寧愿躲在家里看電視或者租錄像帶,也不愿意“扶老攜幼”走進影院,至今電影也沒能恢復那個沒有電視機的“黃金時代”。這種電視沖擊電影的過程同樣在中國上世紀八九十年代發生,這也成為中國電影80年代中后期觀影人次迅速下降的重要原因之一,以至于在90年代國產電影市場極端不景氣的背景下,“第五代”導演李少紅、胡玫,“第六代”導演管虎紛紛投身于電視劇行業,電影明星唐國強等也在電視劇行業實現“華麗轉身”。隨著新世紀以來中國電影產業化改革,中國電影逐漸找到與電視劇不同的文化位置,并形成屬于電影的敘事形態,這也吻合于電影行業為了應對電視的巨大挑戰而“主動”做出的文化轉型。

電影敘事形態與功能的變化

好萊塢在上世紀50年代開始拍攝大投資的史詩巨片,以期通過華麗的布景、絢麗的影像來吸引觀眾回歸影院,寬銀幕、立體電影、全景電影等新奇的影像體驗也紛紛被發明,這讓好萊塢電影越來越走向大片化和奇觀化,這不僅導致科幻片、魔幻片等更能帶來視覺吸引力的電影成為好萊塢大片的主導類型,而且使得電影的敘事和講故事的功能被弱化,與之相比,敘事性、日常性、家庭化、現實題材等一直是電視劇的“拿手好戲”和文化屬地。這種電影與電視劇功能的分化在新世紀以來的中國影視景觀中同樣存在,拉動中國電影產業崛起的多是《英雄》式的國產大片和《阿凡達》式的好萊塢大片,與這些古裝武俠大片和科幻巨制相對照的,則是在電視熒屏上熱映的紅色懷舊劇、家庭倫理劇、諜戰劇、青春職場劇、宮斗劇等類型多樣的電視劇。這種主流商業電影與電視劇在敘事形態和影像產品上的巨大差異,使得兩個制作領域看起來很難產生交集。

就在好萊塢電影完成這種大片化、奇觀化轉型的過程中,電影觀眾也從早期的全民觀眾逐漸集中到一種特殊的消費主體,就是青年群體。這也導致動作片、青春片、色情片等成為中小成本影片(B級片)的主要類型,在影像上也越來越追求一種MTV式的快節奏和剪輯風格。也就是說,以電影代表的消費文化轉變為主要針對青年觀眾的亞文化,這種電影文化消費現象也適用于當下的中國電影市場。自2003年中國全面推進電影產業化改革以來,影院的核心電影觀眾已經變成了15歲到35歲的年輕人(比例為85%以上,平均年齡為21歲左右),也正是依靠青年們的文化消費力支撐著中國電影票房實現跨越式增長。與如此年輕的消費主體不同,電視劇擁有更加廣泛、多元的受眾群體,相比之下都市年輕人反而以不看電視為時尚。不過,近些年隨著網絡等新媒體的崛起以及電視媒體自身的“青春”定位(如湖南衛視等),使得年輕人成為某些電視劇、電視臺的目標觀眾,從而使得電影和電視劇有可能重疊部分消費群體,這可以從他們對電影、電視劇的網絡吐槽和圍觀中看出。

如果說電影形態在電視的沖擊下變成了奇觀化和青年文化,那么電影尤其是好萊塢電影依然具有一種毋庸置疑的“國際化”優勢。盡管電視劇、電視欄目等電視產品也有國際市場,但電影自誕生之日起至今都是一種最具有“國際范兒”的藝術媒介。正如中國電影演員、導演經常會被加冕為“國際明星”、“國際導演”,而電視劇的主創人員卻很難享此殊榮。這種國際效應也使得民族電影成為國家形象、文化軟實力的代表。從市場的角度分析,電影工業作為一種高風險的文化行業早就是夕陽產業,只是從藝術效應、廣告效應、時尚效應和國際效應上看,電影行業仍然是文化娛樂界最耀眼的舞臺,即使電影明星不一定比電視明星掙更多的報酬,但是成為電影明星意味著獲得更高、更多的文化象征資本。這些都使得電影就像一位依舊保持著“高雅口味和藝術桂冠”的“沒落貴族”。

數碼技術與中國電影產業的轉型

真正讓“沒落貴族”脫下華麗外衣的還是數碼時代的到來。早在1977年喬治·盧卡斯拍攝《星球大戰》中就使用了數字特效,隨后數字技術越來越多地應用到好萊塢大片的后期制作中,如《終結者》《侏羅紀公園》等影片。新世紀以來數字技術已經從后期制作介入到前期拍攝中,從《黑客帝國》的“子彈時間”到《阿凡達》的3D影像的“升級”可以看出數字技術制造奇幻的“魔力”。直到近兩年,數字攝影機完全可以實現膠片攝影的高清效果,已經使用了一百余年的化學膠片最終走向了終結,據悉美國主流院線將在今年年底停止放映膠片電影。

這種數字電影從拍攝、制作到放映的全產業鏈的數字化,不僅極大地降低了電影的拍攝成本(導演再也不用擔心浪費膠片了),而且使得數字拍攝的電視電影也可以登上大銀幕。正是在這種背景之下,從2012年開始電影頻道出品的電視電影全面納入全國故事片生產的管理體系。可以說,數字技術打破了電影與電視行業的技術壁壘,使得“井水不犯河水”的兩個行業更容易產生互動(如英國迷你劇《神探夏洛克》《黑鏡子》的流行)。不過,這只是為電視人轉型為電影人提供了更加有利的技術條件,電視劇與電影畢竟是兩個在很多方面上存在差異的影像形態,之所以會出現文章開頭所提到的電視制作者向電影行業的“逆襲”還取決于中國電影產業形態的變化。

從《英雄》等古裝武俠大片創造國產電影票房奇觀開始,這些電影就始終伴隨著“惡評如潮”的困擾,以都市小資、白領為主體的青年影院觀眾無法由衷認同于國產大片的敘事邏輯,直到2011年一系列如《戰國》《關云長》《畫壁》《白蛇傳說》等國產大片遭遇票房滑鐵盧,才使得電影人“真切地”意識到觀眾“用腳投票”的重要性。與此同時,一批中小成本的喜劇片、恐怖片、愛情片卻大賣。2011年初上映的《武林外傳》不足千萬投資獲得過億票房,這與同名情景喜劇早已成為青年人熱捧、熱議的話題有關;暑期上映的《孤島驚魂》以500萬投資獲得9000萬票房,剛剛走紅的電視明星楊冪成為最大的賣點;而更大的“奇跡”是年底放映的《失戀33天》以幾百萬的投資創造3.6億大票房,導演滕華濤正是憑著拍攝過《蝸居》《裸婚時代》等多部熱播劇的“敏感”,讓影院觀眾難得地從大銀幕上看到了“自己的”悲歡離合。

正是從2011年開始,國產電影市場出現了新的結構性調整,就是中小成本影片逐漸能夠從大片主導的電影市場中分到一定份額。2012年底的《人再囧途之泰囧》、今年上半年的《北京遇上西雅圖》《致我們終將逝去的青春》《中國合伙人》等中等投資的影片獲得過5億或10億的超高票房,甚至超過了同期的好萊塢大片,這充分顯示了中國電影觀眾的成熟和理性,同時也為那些更善于把握青年觀眾心理的電視人提供了登陸大銀幕的文化契機。這些電視制作人正是從自己在電視劇行業中獲得成功的類型、作品入手開拓電影市場,正如郭敬明執導的正是自己的作品,其在文學市場中所建立的影響力也會移植到電影營銷里。在這個意義上,早已被文學市場和電視劇收視率雙重驗證的“宮斗文”(網絡文學的類型),能否點燃大銀幕恐怕只是時間問題。這再次印證,作為消費主體的青年人才是文學市場、電視劇和電影實現文化“跨界”的真正動力。

(編輯:竹子)