非純游記

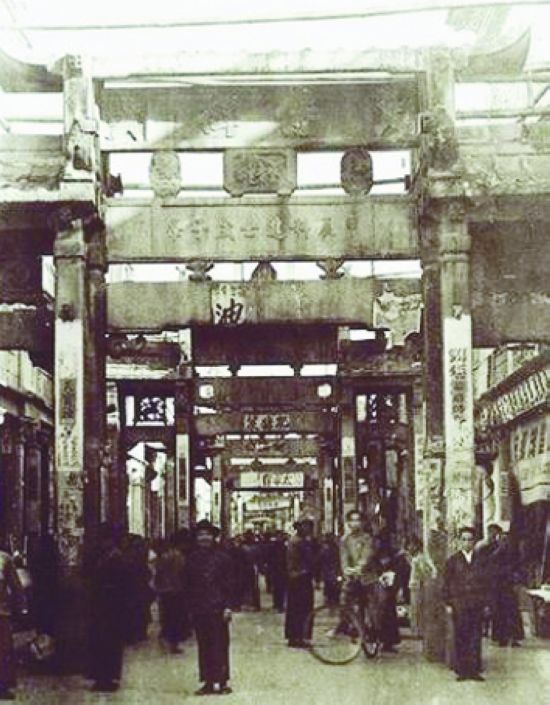

潮州牌坊街今昔對比

本年春節前,我因去廣州開會,會后想借機專程去粵東南潮汕地區看看。從前我去的地方雖多,但這一帶卻始終沒有機會到過。這次是頭一回,而且是我一個人。當我國東北、西北乃至華北地區天寒地凍、大雪紛飛,這里仍然是溫如春秋。幾天之內,我飽覽了這里的自然尤其是人文景觀,也觸發了我不少的聯想與思考。正因為如此我將這篇短文命名為“非純游記”。

當時我徜徉在華南韓江流域的一座規模不大但文化遺存豐富的中小城市的古街上。十字路口東、南、西、北伸將開去,都是一座座的大理石牌坊,至少有二十幾座。這古街上人跡不多,總的說來是相當安靜。除了少量摩托車和自行車偶爾通過以外,主要是街道兩側經營商鋪的人們。看上去男女老少大都神情安詳,幾乎無一人面現浮躁之色。

當地人的這種恬淡自如,更使遠方來客氣定神閑,更使我能夠沉下心來仔細觀覽眼前這些牌坊上的字樣。哦,“七賢坊”是為七位同科進士樹立的;“三尚書”,是為一門兄弟叔侄三人任過尚書、侍郎的“部級官員”合立的;更有橫書“皇恩浩蕩”四個大金字、落款是“大明正德丁丑左都御史陳XX……”對此,我不禁默然良久。正德者,明武宗朱厚照是也,為明朝歷史上出名的荒唐皇帝,今世有人贈其名曰“娛帝”,倒也恰當,即“大玩家”之意。一般人多曉得隋煬帝楊廣荒淫奢侈,以極盡享樂著稱。其實該煬帝一生還做了一些可圈可點的事情,而該朱則只玩而已。此君除了冶游大同、宣府乃至江南縱情聲色而外,就是居“豹房”而淫樂無度。至今在京劇舞臺常演不衰的那出《游龍戲鳳》就是表現這名正德皇帝微服出游在民間小店淫戲民女李鳳姐之事,這位“風流天子”挑起便服炫耀他的龍衣上“左邊也是龍,右邊也是龍”,多么輕狂!當然,這種無度也使他在享樂的時間長度上受到了局限,只活了三十整歲(1491-1521)。但比起二世而亡的秦二世胡亥和隋煬帝楊廣,這位朱皇帝還是“幸運”的。盡管當時全國民眾也點燃了簇簇怒火,畢竟明朝氣數未盡,又往后延續了一百多年。正由于正德在當時未被推翻,所以在臣下的頌歌中,如此的荒唐主兒照樣是“皇恩浩蕩”。這并不為怪,在封建制度下,既然高中得第,定要謝主隆恩。當然,這些當事人當時的處境和心情今人已難以測知,不過,他們遺留下來的牌坊等“硬件”,畢竟給作為今天的歷史文化名城提供了必要的依據,以吸引旅游者前來等種種優勢也給后世的當地人帶來了收入和商機,也許是他們所始料不及的。

由牌坊引發的思考本屬正常,事情已過去了近五百年之久,過往的塵煙縱然并不都那般馨香可人,也不必舉行什么“現場批判會”,但保持寬豁的心態和清醒的頭腦是必要的。

另一方面,對照此城的牌坊,我不禁聯想到故鄉縣城當年的牌坊。那些牌坊如今還在嗎?說起來內心的感覺是復雜的。

我的故鄉是位于膠東半島北部的一個歷史悠久而且相對富裕的秦置縣份,兩千多年從未易名。縣城距我村僅六華里,我幼時經常跟隨父母到縣城趕集、糶糧和買東西,稍大后也一個人去。那時的印象仍非常清晰,縣城在我的記憶中嚴整、繁盛而且古色古香,是一個使我開眼的大地方。后來我才知道:縣城原在東面三十里處,北齊天保七年遷建于此,距今已有一千六百余年。歷代都整修加固,因此有兩道城墻。在我的記憶里,城中四關街道全為巨石鋪就。中心大十字路口南北大街上估計有十五六座牌坊,當然是為有功名有官銜者所立,大多為進士、舉人之屬。最高官員有明崇禎年間的內閣首輔和清中后期的“中堂”一品大員。由于這些牌坊都是原裝的真貨色,歷經數百年風雨剝蝕,均已“銹”跡斑斑,滄桑滿目,不似眼前邊這些南方牌坊如此光鮮白亮。而在我縣縣城最繁華的西關外大街上,許多酒館茶肆都建在小河之上,是由石條支撐的吊腳樓,幾十年后,我在有的文章中讀到這樣的說法,說“吊腳樓”只在中國南方才有。我讀后不禁啞然失笑:殊不知在北方沿海的一個半島,“吊腳樓”對于許多人都眼熟能詳,只不過可能名稱有異。但遺憾的是:就是這樣一個文化底蘊豐厚、古址遺存眾多的縣城,歷經抗日戰爭和國民黨發動的內戰之后,基本上已破壞無遺。

這里經歷的劫難,最主要的有三次:第一次是1938年,日軍自海上登陸,攻打縣城,當時國民黨軍早已棄城逃跑,由共產黨領導下的抗日游擊隊和愛國鄉紳志士組成的“魯東抗日自衛軍”堅持抵抗三天三夜,依靠堅固的城墻和落后的武器給敵人以不小的殺傷,但終因抵不過日寇的飛機和大炮而撤離縣城。這時的縣城雖遭到一些破壞,但還未受根本性的摧毀。第二次是日本投降的1945年,不知是政府的指令還是鄉民的自發行動,幾天之內掀起拆毀城墻的浪潮,大車小車,日夜兼程,數萬人一齊動手,拆下磚石拉回家去蓋房子。但仍未傷及鋪街巨石、牌坊、廟宇、古戲樓等等。最致命的是第三次,1947年秋天蔣軍大舉進攻膠東解放區,占領了我們的縣城,瘋狂大修工事,拆毀牌坊、廟宇,掘出鋪路巨石,修建半永久性的碉堡和子母堡。為了清除視界障礙和射擊阻礙,凡是堡壘周圍三百米的建筑一律夷為平地。縣城里那座始建于明隆慶重修于清嘉慶年間的古戲樓就是在這種情況下被鏟平的。總之,從那以后,我們的縣城歷史遺存不復存在矣!

至今六十多年了,在那以后的歲月中,我回故鄉時也每每走在昔日的縣城大街上,但已不是當年模樣,雖與一般現代城市近似,樓房鱗次櫛比,商廈“廣場”林立,卻就是沒有任何“歷史文化名城”的意味。盡管在有關部門的宣傳手冊上,炫然標以“秦置縣”的非常資歷,但地面上卻缺乏應有的“硬件”,充其量只是“曾經有過”而已。反復思之,又使我心中產生幾許的遺憾與不平——

正由于故鄉的縣城居于戰火頻仍的地帶,所以它不得不付出巨大的代價,作出了必要的犧牲,然而它后來卻失掉了應有的歷史遺存。不然我們那縣城比起今日某些古城和古鎮是絕不遜色的。而如今我眼前這座嶺南古城中保存完好的牌坊如林的盛況,正是因為當年在人民解放軍風卷殘云的攻勢之下,敗殘的國民黨軍望風而逃,根本就組織不起像樣的防線,也使這樣的城市兵不血刃沒有遭到破壞。這也是它們較之我故鄉的縣城的幸運之處啊。看來天地間的任何事物,由于各種因素作用的結果,往往在發展變化中是不平衡的。其結果當然也不會完全一樣。而這樣還是那樣的結果,都是它們自己所左右不了的。但這也可能給后代人帶來一個小小的副效果:誤以為眼前最“火”的自然就是最有價值的,而看不見明顯形跡的再怎么講也是“空口無憑”,充其量僅供少數多情者慨嘆而已。

至此,我驀然又生一念:難道不僅是人,縱是城與地域,在其經歷中也存在著不同命運的情況嗎?

(編輯:蘇銳)