越界的啟示——淺析葉廷芳美學研究特色

一

朱光潛先生曾有言:不通一藝,無以談美學,足見審美鑒賞能力對于美學研究之重要性。然而在現實生活中,欲通一藝,談何容易!故而我國的美學和藝術理論界常常充斥著理論空談,許多論者長期踞守于理論象牙塔之中,多年都不閱讀、欣賞藝術作品,我以為這是妨礙我們美學發展的一大弊端。

初次看到葉廷芳先生的新著《美學操練》 ,我心里不免有幾分疑惑:葉廷芳是一位享有一定國際聲譽的學者,其學術成就素來令我敬仰。但他一直以現代德語文學研究知名,怎么竟然寫起了美學著作?俗話說“隔行如隔山” ,學界更是分工嚴密,壁壘森嚴,葉廷芳何以要在古稀之年貿然“越界”呢?難道他就不怕危及自己多年來建立的學術聲譽嗎?這讓我不禁為他感到擔心。

然而仔細閱讀之后,這些疑惑和擔心卻都煙消云散了,取而代之的是對作者的欽佩和贊賞。我首先贊賞的是作者學識之淵博、學養之深厚。作者涉獵了如此之多的學術領域,但對每個領域卻都知之甚詳,完全沒有捉襟見肘之感,反而顯得游刃有余。作者的本行是德語現代文學,但他對于整個西方現代文學的發展歷史和現狀都十分了解,比如《西方現代文學的大走向》和《西方當代文學表現手段的革新》 ,便分別從審美特征和藝術手法兩個方面宏觀地審視了西方現代文學的發展脈絡,顯示出作者全面的理論視野;他以文學研究起家,但對其他各門類藝術也都有精深的研究,決不泛泛而談,反而時見精到之論,比如他對巴洛克藝術的研究便是本書的一大亮點。這種藝術風格和流派在西方和我國藝術史上一直備受冷落,但作者卻獨具慧眼,敏銳地發現了巴洛克藝術在西方現代藝術和文學中的復興,并且對巴洛克的哲學觀、人生觀、宗教觀進行了全面的審視。盡管這方面的研究在現代西方已經較為深入,但在我國卻仍然是空谷足音,因而有著一定的開拓性和前沿性。

強劫留西帕斯的女兒,魯本斯。魯本斯是巴洛克美術的代表人物

其次,我還嘆服于作者藝術鑒賞力之敏銳和全面、審美趣味之健康與活潑。朱光潛先生曾有言:不通一藝,無以談美學,足見審美鑒賞能力對于美學研究之重要性。然而在現實生活中,欲通一藝,談何容易!故而我國的美學和藝術理論界常常充斥著理論空談,許多論者長期踞守于理論象牙塔之中,多年都不閱讀、欣賞藝術作品,我以為這是妨礙我們美學發展的一大弊端。反觀此書,葉廷芳何止是通一藝,簡直是藝藝皆通、藝藝皆精。文學自不必說,舉凡戲劇、建筑、繪畫、音樂,作者無不浸淫日久,對其中的代表性作品親見親聞,在論述中隨手拈來,略加點評,總能切中肯綮,直取鵠的。值得一提的是,國家大劇院在設計階段爭論不休,但最后獲得通過發布新聞公報時,媒體引用的是葉廷芳在爭論中提出的觀點。更加難能可貴的是,作者對于各種藝術兼收并蓄,對各門類、地域、風格和時代的藝術都毫無偏見和偏好,保持著健康而活潑的審美趣味。作者之所以能做到這一點,相信是與他堅持不懈的藝術鑒賞實踐分不開的。據筆者了解,葉廷芳對藝術的癡迷可說是達到了驚人的地步,他為了掌握各門藝術的奧秘,近三十年來至少有1000個晚上或單位時間都花在了劇院、音樂廳和藝術展覽館中,參加了至少500次以上相關的研討會。正是通過這樣經年累月的美學操練,他才把自己培養成了一個藝術鑒賞方面的全才,難怪吳冠中先生也稱他是“通才” (吳去世后葉廷芳還被清華美院吳冠中研究中心聘為研究員) 。他并且讓自己與時代同步,始終保持著審美趣味的健康和開放。與此相聯系,在葉廷芳的社交圈子中,包括一大批各門藝術領域的頂尖級人物,不論他們的年齡比他大還是小,他一律把他們看作他的師長。

再次,令我欣賞的還有本書文體之清新、文字之靈動。混跡于美學界多年,筆者早就看慣了那種引經據典、尋章摘句的高頭講章,自己也終日經營這類文字,以致把寫作視為畏途,下筆之際躊躇再三,卻又苦于無法另辟蹊徑。故而看到葉廷芳這些輕靈、爽脆的文字,真有醍醐灌頂、耳目一新之感。同樣是談論艱深的美學和藝術問題,葉廷芳的文章卻如行云流水,讀來全無滯澀之感。細一品味,我發現這是由于他采用或發明了一種非常新穎的文體,他很少對問題做條分縷析的邏輯演繹,而是把歷史軼聞、知識介紹、作品鑒賞和理論分析熔于一爐,不知不覺間就讓自己的觀點變得雄辯而可信。這種文體看似簡單,實際上卻需要很高的駕馭文字的能力。

二

翻檢目前的文藝美學著作,會發現它們大多缺乏應有的理論辨識度:其中的概念和命題總是與一般的美學著作似曾相識,所使用的分析方法又總是無法區別于一般的文學或者藝術理論。

談了這么多該書的成功之處,似乎還是沒有回答本文一開始提出的問題:這些藝術理論和批評文章如何擔得起“美學”之名呢?如果把這些文章與常見的美學論文,尤其是各種流行的美學教科書相比,其間的差別自是不可以道里計。但就其內在精神而言,我以為此書包含著十分重要的美學思想。如果要給這種思想冠以具體名稱的話,我愿意稱之為“文藝美學” 。

這個名詞在我國已流行多年,據稱1971年就由臺灣學者王夢鴿提出,在大陸地區則由胡經之等學者于1980年代開始提倡,迄今已經歷了三十多年的發展,也產生了數量可觀的學術論文和專著。然而客觀地說,這一學科的發展現狀和前景都是不容樂觀的。究其原因,是因為“文藝美學”從其產生之日起,就缺乏明確的學科定位。然而葉廷芳的這部《美學操練》卻極大地改變了我的看法。在我看來,這部著作為文藝美學的發展指出了一條大有前途的道路,這就是立足于對藝術作品的精到鑒賞,從中提煉出具有普遍意義的美學命題,而不是從美學或哲學理論中擷取幾個理論范疇和命題,演繹出一個抽象而空洞的理論體系,然后再把文藝作品作為例證填充進去。翻檢目前的文藝美學著作,會發現它們大多缺乏應有的理論辨識度:其中的概念和命題總是與一般的美學著作似曾相識,所使用的分析方法又總是無法區別于一般的文學或者藝術理論。反觀這本《美學操練》 ,則有著自己的鮮明特色。作者在開頭的三篇文章中,集中分析了現代美和現代藝術的基本特征,并且重點剖析了悖謬和怪誕這兩個美學范疇,將其作為自身“美學操練”的理論制高點。在后面的二十余篇論文中,作者深入到各種藝術形態和門類之中,對這些基本范疇和命題進行了反復的操練和驗證。需要注意的是,作者不是把對具體藝術作品及其風格的分析,作為證明自己美學觀點的例證,而是相反,賦予它們以自身的獨立性和完整性,讓范疇和命題從這些精彩紛呈的個案分析中自然而然地顯現出來,從而收到了水到渠成的效果。

不僅如此。作者完全不受體系化的約束,讓自己的許多理論洞見在文中隨處閃現,不斷為我們帶來閱讀的驚喜。這里試擇其要者而述之。“美是流動的” ,這是作者貫穿全書的基本觀點。這個命題看似平淡無奇,實際上卻是作者數十年堅持不懈的美學操練的結晶。人們也常常指出,美和藝術的價值是隨著時代的發展而變化的,然而從理論上意識到這一點是一回事,在實踐上真正具備這樣的審美判斷力則是另一回事。從葉廷芳先生對于各時代藝術的分析和評價來看,他無疑具備了這樣的鑒賞力和判斷力,比如在古典主義與巴洛克藝術的爭論中,他明確地肯定了后者的創新性和生命力;在盧卡奇和布萊希特關于表現主義藝術的論爭中,他旗幟鮮明地站在了后者一邊。這里的關鍵并不在于他在兩種對立的觀點中分辨出了對錯,而在于他通過對具體藝術作品的鑒賞和分析,實際地發現了新時代藝術所蘊含的審美價值。只有在此基礎上提出的美學命題,才能夠成為“文藝美學”的真正財富。

再比如,作者從紛繁復雜的藝術史現象之中,發掘出了這樣一條普遍性的規律:各個時代的文壇和藝壇上總是活躍著兩類人:“一類致力于在前人基礎上的提高、完善,一類則著眼于在常規之外的探索、開拓。 ”前一類人在通過創造性的努力發展出某種完善的審美形態之后,往往將其樹立為不可超越的典范,對于后來的美和藝術就再也無法做出公允的判斷;后一類人則不承認藝術領域有什么永恒不變的法則,總是致力于探尋新的可能性,從而推進了藝術創作和審美趣味的發展。在這方面,許多赫赫有名的人物都栽了跟頭,比如歌德就欣賞不了貝多芬,黑格爾也對浪漫派藝術抱著偏見,盧卡奇則對現代主義藝術的價值視而不見,如此等等。這類洞見在書中還有很多,在此就不一一列舉了。總之,葉廷芳的著作看似沒有嚴密的體系,實際上卻包含著許多寶貴的理論發現。

三

葉廷芳創新之處恰恰就在于打破了美學研究的窠臼,走出了第三條道路,這就是現象學的本質直觀之路。他的美學操練實際上是一種自發的現象學訓練,由此磨礪出了本質直觀的能力。

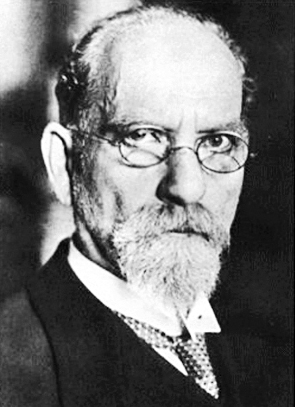

胡塞爾,現象學創始人

或許有人會說,這種自下而上的方法不就是美學研究中的經驗主義路徑嗎?這種經驗歸納的方法與理性演繹的方法充其量只是各有所長,況且古已有之,何談是對美學研究的創新呢?在筆者看來,葉廷芳先生并未落入這種兩分法的窠臼,他的創新之處恰恰就在于打破了這一窠臼,走出了美學研究的第三條道路,這就是現象學的本質直觀之路。

本質直觀是由現象學的創始人胡塞爾提出來的一個概念,意思是說我們可以直接“看見”事物的本質。本質是一種普遍之物,如何能夠直接看到呢?這當然就需要專門的訓練。據說胡塞爾有一個得意門生,曾經花了整整一個學期的時間,來學習如何觀看一只郵箱。正因為通向現象學的道路如此艱難,因此人們常常對其敬而遠之。葉廷芳盡管學識淵博,畢竟并未受過現象學的訓練,如何能夠掌握現象學的方法呢?筆者當然并不是說葉廷芳是一個自覺的現象學家,而是說他無意間掌握了現象學的思想奧秘,這奧秘就在他多年沉迷的審美鑒賞之中。康德曾經把審美鑒賞稱為審美判斷,認為它的特點是“從特殊出發去尋找普遍” ,因為鑒賞總是從一個具體的藝術作品或審美對象出發,尋找其中所包含的普遍規律,這與胡塞爾所說的本質直觀顯然有異曲同工之妙。從這個角度來看,葉廷芳的美學操練實際上是一種自發的現象學訓練,他由此磨礪出了本質直觀的能力。

眾所周知,歸納法的缺陷是其結論總是受到概括對象的限制,不具有普遍的適用性;演繹法則相反,其結論是普遍適用的,但卻是先天的和獨斷的。本質直觀所把握到的本質則既是普遍的,又不脫離具體的經驗。這一點在本書中得到了鮮明的體現。作者所提出的怪誕、悖謬等范疇,既不是來自于經驗概括,也不是來自于獨斷和演繹,而是從具體的藝術鑒賞中洞察出來的。是作者的一種自覺的方法論追求。更具典范意義的是作者對怪誕這個范疇的審理。我國當代美學也常把荒誕作為一個重要的審美范疇,但大多都將其視為現代藝術的產物,因而主要把存在主義文學、荒誕派戲劇、黑色幽默小說作為例證。筆者多年前曾撰寫過《接受視野中的荒誕藝術》一文,采取的也是這種思路。然而葉廷芳的《論怪誕之美》一文則視野宏闊得多,他對怪誕之美的追溯幾乎貫穿和橫跨了整個中西藝術史,在西方追溯到了古希臘的《俄狄浦斯王》和《鳥》 ,中世紀的壁畫《地獄》 ,文藝復興時期的畫家波施、近代的巴洛克藝術等等,更不必說現代藝術的各個流派。對于中國藝術,作者也追溯到了先秦時代的“饕餮藝術” ,并且梳理出了文學史上的屈原—李賀—吳承恩—羅貫中—蒲松齡—吳敬梓,以及繪畫史上的徐渭、陳老蓮、八大山人、揚州八怪等。胡塞爾曾經說過,本質直觀需要借助于想象力,因為只有想象力才能超越歸納法的有限性,變換出無窮無盡的“同類項” ,葉廷芳可以說是深通此道。美學研究是一種理性活動,當然不可能用想象去虛構不存在的審美對象,但葉廷芳淵博的藝術史知識和宏富的鑒賞經驗,讓他能夠在浩繁的藝術世界中縱橫恣肆,從而最大限度地保證了其理論范疇的自明性和真理性。

葉廷芳的這次越界無疑是成功的,我們也期待有更多的學者成為這樣的“越界者” !

(編輯:曉婧)

| · | 葉廷芳:建筑七美 |

| · | 《四川好人》改編《江南好人》“異域”與“土著”的嫁接 |