一個抑郁癥患者的自我拯救

《我因思愛成病》 李蘭妮 著 人民文學出版社

抑郁癥是伴隨人類現代化進程全世界共同面臨的難題,作家李蘭妮作為一個癌癥和抑郁癥患者,以文學的方法記錄了抑郁癥病人的真切感受和心靈訴求,持續探討當代中國人的精神疾患和生命困境。中國人一直有以病為恥的慣性思維,而李蘭妮卻以病之極苦作為她文學創作的主題,這不僅是對傳統思維的挑戰,具有令人震撼的藝術效果和社會認知價值,而且更是以文學為療救疾患的手段,表達她對生命的敬畏和熱愛。

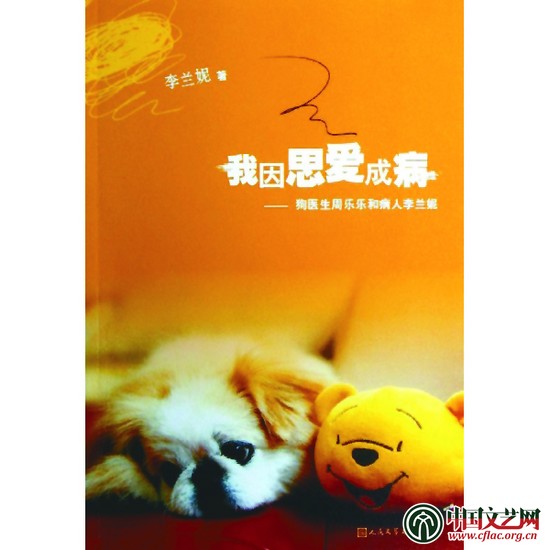

李蘭妮,1956年生于黑龍江省,現為深圳作協主席,9歲開始獨立生活,14歲腫瘤手術,1986年初看精神科,1988年罹患癌癥,2003年確診抑郁癥。2008年,久經疾病折磨的李蘭妮寫出了《曠野無人——一個抑郁癥患者的精神檔案》。該書是一個抑郁癥患者的真實臨床紀錄和一手心理資料,詳實地記錄了其病狀和治療過程,以及背后的生理、心理、社會、家庭、文化成因。這不僅是一部文學作品,甚至還具有醫學學術價值。今年,李蘭妮又推出了《曠野無人》的續篇《我因思愛成病——狗醫生周樂樂和病人李蘭妮》,描述了在寵物療法中,她和她的寵物狗周樂樂為了跨越彼此之間的巨大鴻溝,經歷種種誤會、敵意、掙扎甚至傷害,最終領悟到了生命的真實含義——愛。《我因思愛成病》打破了傳統文學作品的創作模式,將第三人稱的客觀陳述、第一人稱的獨白,以及寵物狗擬人化的情感描寫穿插運用,多維度地解析了抑郁癥的病理表現及寵物療法的運用。此外,《我因思愛成病》還增添了大量圖片,為特定類型圖書產生了不小的增值作用。中國作協副主席陳建功與李蘭妮認識30多年,看過很多她寫的電視劇本、小說和報告文學。但五年前,當陳建功看完《曠野無人》的時候,心里卻十分激動,他說上世紀八十年代之后,盜墓小說、穿越小說、武俠言情小說等大眾文學廣泛興起,就在人的生存狀態、精神世界亟待關注、純文學作用越發重要時,李蘭妮的《曠野無人》把文學對人的認識帶到了一個新的層次,續篇《我因思愛成病》則充滿了俯拾皆是的幽默,讀來很輕松,對防治心理疾病大有益處。

“我覺得上帝既然讓我又得癌癥,又得抑郁癥,還不死,還是一個寫作的人,那不是我是誰呢?我就是得為此做些什么,完成這個使命的人,每個人活在世上都應該有他的使命。”李蘭妮在撰寫《曠野無人》和《我因思愛成病》的過程中,曾幾度抑郁癥復發,病情惡化是因為她在寫作中必須再度抵達那幽暗的潛意識深處。中國作協創研部主任梁鴻鷹說,凡是得過大病的人都會深刻體會,治病最終得靠自己的意志,社會關愛、親人撫慰、中西醫的方法都是輔助,李蘭妮通過種種途徑認知、探索自己與癌癥、抑郁癥的關系,從中找到力量,這種自我拯救的精神令他印象非常深刻。

疾病會讓一個人被正常的世界分隔開來,美國文學家、藝術評論家蘇珊·桑塔格曾是一個腫瘤患者,她在患病過程中深刻領悟到:在人人都可能患病的現代社會,生病的人卻往往處于尷尬位置,甚至被歧視。為此,她發表了作品《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor),深入分析疾病的文化寓意及其深刻影響,探討“僅僅是身體的病”為何會變成道德批判,又為何會轉換成一種社會壓迫和歧視。中國作協黨組成員、書記處書記李敬澤對此表示認同,他說:“某種程度上講,現代社會的每一個病人都被放逐到荒野上去了。傳統觀念把疾病視作人生無常或意外,很少有人正視疾病,把它認為是人生必須面對的一面或者基本的生命經驗。中國當代文學作品很少有描寫疾病或患病經驗的作品,李蘭妮的作品打開了這個幽暗的王國,讓疾病變得可感知、可表述,有助去掉籠罩在疾病上的現代之魅。”

《我因思愛成病》上市之際《曠野無人》也將重新出版。新版《曠野無人》的封面一改黑暗色調,換成代表生命起源的藍色,與代表溫暖希望的橙色《我因思愛成病》呼應,這兩個獨特文本從不同角度揭示抑郁癥的救贖與希望。此外,李蘭妮還聯合北京尚善公益基金會提供了包括此兩部著作在內的五種近千套圖書,傳播到多所高校進行公益圖書漂流活動,她期待能把自己的聲音傳遞給更多的讀者,以喚起人們對精神健康這一主題的關注和重視。

(編輯:高晴)