藝術背包客,冒險,永遠在路上!

藝術背包客,冒險,永遠在路上!

——耿一偉與臺北藝術節的“冒險”之旅

2013臺北藝術節的委約作品《波麗士灰闌記》演出現場

紀念瓦格納誕辰200周年的多媒體劇《瓦格納大爆炸》

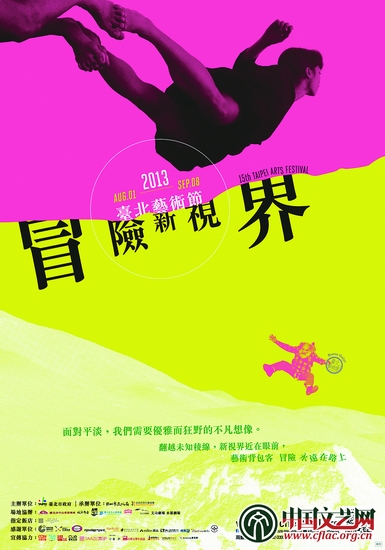

2013臺北藝術節海報

耿一偉,現任臺北藝術節藝術總監,不茍言笑。去年、今年的兩屆上海國際藝術節都見到他,令人印象最深的莫過于他無論出席任何場合永遠背在肩上的那碩大無比的黑色雙肩背包,即使身著西服,那背包也不曾丟掉,如影隨形,成為了很多人對他的第一印象。那個背包猶如百寶箱,里面裝著很多“家當”,耿一偉說,這些“家當”就是臺灣很多年輕藝術家的各種資料介紹,他來這里就是希望把這些有才華的藝術家“推銷”給來參展、“淘寶”的世界各大演出機構和藝術節,不管別人怎么做,在他看來藝術節總監其實也是推銷員。

“我很認同你們,但是好話到此為止”

從去年上海國際藝術節首次推出“扶持青年藝術家計劃”開始,耿一偉就是最忠實的觀眾、“買家”及批評家。從去年的“上海夢”主題中,耿一偉發現了現已小有名氣的青年戲劇導演——王翀,并力邀他帶《雷雨2.0》參演今年的臺北藝術節,耿一偉說,“藝術總監的眼光很重要,也是我的主觀感覺。我之所以看中王翀,就是覺得他的綜合素養很好,除了有才華,還有閱歷和很好的合作意識,這是讓我很驚喜的,我覺得他今后會‘大火’啊。”今年已是第二屆的“扶青計劃”提出的主題是“當昨天遇見未來——非遺與當代藝術的對話”,有6部青年藝術家的作品參與委約,耿一偉仔細觀看了每一部,并在展演結束的交流會上說了這樣一番話,“我很認同你們對傳統的熱情以及你們背負的使命,但是好話到此為止,我覺得你們都太想把作品做得成功了。”不少聽者被這句話打擊得有些沮喪。

任何一個作品都希望“一鳴驚人”或者讓觀者“驚為天人”,但是在耿一偉看來,“不可以太早就太成功”。他談到,“因為你們都是很年輕的藝術家,你們沒有這個能力來一下子就做出一個成功的作品,國際藝術節這個平臺對你們來說是一個很好的機會,透過這個機會,你們可以在這里做一些自己非常想干的事情,做錯沒有關系,粗陋些也沒有關系,要讓大家給你們一些意見,這樣你們才有一些空間。或許有人會問,那失敗了怎么辦?沒關系,我告訴你們一個辦法,如果失敗了就推給藝術節,說是藝術節要求我們做的,都是藝術總監的想法。藝術總監的責任,就是要承擔節目的失敗。如果總監不承擔,藝術家為何要來這里冒險?”

對于年輕藝術家們的創作,耿一偉給出兩個頗有價值的意見:“跨文化的作品通常來講集體創作會比較有效,因為個人意見太強會影響作品的整體呈現;第一次聯排的時候,最好邀請一些完全沒有劇場體驗的觀眾,例如小孩和老人,來觀演,這樣才能了解觀眾是否能理解你的作品,你的作品是否能引起觀眾的共鳴。”這些實用而有見地的意見讓年輕藝術家們很受用,他們一撥又一撥圍著耿一偉問不停。

“利用藝術節,給大家一個挑戰‘傳統’的機會”

耿一偉去年首任臺北藝術節總監,在此之前他有豐富的編劇和策展經歷,他對藝術節獨特而有趣的見解在上海國際藝術節上吸引了不少同行。耿一偉與記者分享到他對藝術節的三個基本的想法,一是,應該讓觀眾看到平常看不到的東西;二是,藝術節是藝術家交流的平臺;三是,藝術節應該是一個城市的精神在表演。很明顯,這三個想法牽涉到三個不同的層面——觀眾、城市與藝術家。“首先從觀眾的角度來思考。如果藝術節也要讓自己成為一種藝術的節慶,在節目的選擇上,很自然的,就必須超越這個城市平常已經存在的表演活動,賦予它更多的多樣化選擇。一般最常見,也最好的方式,就是從其他國家挑選節目來參加藝術節,而這些節目也必須有別于平日可以看到的外國節目。所以對觀眾來說,參加藝術節,就是讓自己有機會去冒險,去體驗全然不同的文化經驗。”耿一偉很喜歡“冒險”這個詞,今年的臺北藝術節就設定了“冒險新視界”的主題——“面對平淡,我們需要優雅而狂野的不凡想象”是它的注腳。

耿一偉也很喜歡“委約作品”的方式,這既有相當的話題性,也有興奮點。“最有意義的交流,其實就是傳統與現代的交流。我們都知道傳統與現代之間最大不同,在于傳統不要改變,而現代追求改變。但問題是,傳統藝術所依賴的那個生活條件已經不在了,全球化的趨勢,是讓每個城市都越來越現代化。于是藝術節能提供的,是透過它的資源與平臺功能,去讓傳統有機會做一些改變的嘗試。藝術節就是可以做一點平常不能做的事,所以‘傳統’在藝術節有一些變動或創新,大家多少能允許,我們沒有要‘革命’,我們只是說,不要那么壓抑,過節嘛,來賭一把,不會有人有意見的。”

今年臺北藝術節的開幕節目是改編自布萊希特的《高加索灰闌記》的《波麗士灰闌記》。他們找來一個歌仔戲團為這出戲進行改編,想在傳統戲曲里,加入搖滾樂與現代劇情。最后這出戲成了現代劇場、歌仔戲與豫劇的混合體,現場效果好得不得了。耿一偉以這個例子說明了一件事,“如果不是因為藝術節的支持,是很難從歌仔戲本身,產生創新的條件,因為他們會怕他們的觀眾不高興。這就是傳統想改變時,會碰到的最大問題。不是傳統藝術家不想改變,而是觀眾不想改變。所以我們要利用藝術節,給予傳統這個機會。”

“藝術節是一個城市在表演”

臺北藝術節如何找到自己的特色?耿一偉認為“年輕化”與“冒險”是最重要的兩個關鍵詞。像香港藝術節或臺灣國際藝術節都是引進世界一流的表演藝術的藝術節,“可是一流的東西有個標準,大家標準都差不多,所以這些節目也都很類似,剩下的只是誰有能力先邀到而已。如果已經有臺灣國際藝術節在為臺灣引進表演藝術精品,那我覺得臺北藝術節就不應該花費資源在這種競爭上,因為不論是預算結構或是空間需求,這都不應是我們自我定位的方向。”

耿一偉所期許的方向,是用他的專業眼光,找到一些更年輕的藝術家,雖然有一定口碑,但還沒成“大腕”“大師”,然后他是第一個邀請他們來亞洲的藝術節,這樣即使若干年后他們開始國際馳名,但是與臺北藝術節的友誼,可以讓他們以后還是很記掛當初起步的地方。長期來看,這對藝術節是一種加分也是投資。“每個藝術節對自己的形象都有不同的設定,這牽涉到很復雜的文化與社會背景,有時也不是藝術總監可以決定的。但不論如何,最后整個藝術節的呈現還是會讓人感受到這個城市的精神,這個城市想塑造的自我形象。所以我堅持認為藝術節也是城市在表演,藝術節與城市精神是在互相加分、互相影響。”耿一偉滔滔不絕地把話說完,就繼續背著他的大背包隱沒在人群中了,在今年的臺北藝術節的海報上,記者看到這樣一句話:“藝術背包客,冒險,永遠在路上。”

(編輯:竹子)