袁江新作著力“枯潤”“焦彩”

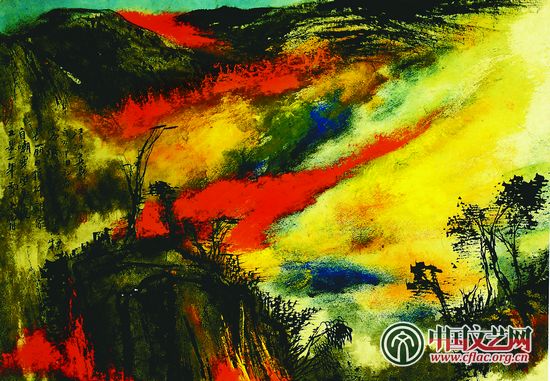

夢中不知身是客(中國畫) 2004年 袁 江

“因為藝術,我變得孤獨、寂寞,不入‘時流’。只因不入時人眼,縱橫山水性情間,在我的藝術世界里,我的確感到很幸福。”袁江在他的書中這樣寫道。12月19日,畫家袁江在北京大學百年講堂展廳舉辦了個人畫展,其具有強烈個性色彩的創制——“焦墨焦彩畫”在北京首次亮相。展覽展出了袁江的數十幅精品力作,既有傳統墨色的焦墨山水作品,又有色彩瑰麗、絢爛揮灑的“焦墨焦彩畫”。此外,其新近創作于麻布上的作品更是格外的質樸卓然、別具一格。

“焦墨畫,又稱渴筆、干筆、枯筆、焦筆畫。初始宋、興于元,行于明清,迄今不衰。此科,自初興至今,焦墨畫傳世精品、成功之作甚為稀少。其間雖有山水高手偶爾為之也是鳳毛麟角,終究沒有形成氣候。探其原因,就是沒有從根本上解決‘枯潤’這一核心主題,焦墨畫不能因‘焦’而失潤。”袁江說。在繪畫實踐中,他發現“枯潤”遠比“水潤”精彩、玄妙,且筆墨意境更加新奇、古樸,更加耐人尋味。他認為任何一種藝術,都不能因材料和表現技法上的局限而影響主題思想的表達,而“焦墨畫”也同樣不能因“焦”而四季不分,因“焦”而失“氣”、失“韻”。“焦墨畫”的根本在于解決“潤”的問題。

尤為引人注目的是,在袁江的筆下,可焦墨亦可焦彩,兩者融合,相得益彰。袁江將“焦墨”和“焦彩”這兩個概念組合在一起,提出“焦墨焦彩”這一嶄新的繪畫美學概念。在張揚個性意興書寫的同時,這一概念的提出,使他亦步入了一個嶄新的藝術境界。袁江表示,在藝術創作中,他的探索始終牽著悟道,悟道始終牽著表現。如何把焦墨焦彩溶化“中和”,是他遇到的一個新課題。以墨為主,墨不吃色,色不傷墨,墨與色渾然天成,這是原則。焦彩,即枯彩,它與加水之彩截然不同,那種因枯而產生的美的感受是其它水彩所無法替代的,當然它與水彩又同樣具有豐富和神秘之感,由此,這種結合展示出了極其強大的生命力。

觀袁江的《朝出白云東》《深秋之月》《殘陽殘山味更濃》《無色之空》《上善若水》等作品,無不表現出了色彩灼灼而又空靈靜謐的畫面感,在炫動飄渺中因枯筆的運用顯得厚重而深邃,其筆下的山色、日出、江河總是蘊藏著亙古洪荒般的隱秘之感,卻又能在沉靜中顯露出神奇的潤澤躍動之感,給人以無限馳騁徜徉的藝術想象空間。

(編輯:蘇銳)