心性修為之旅,禪文化的時代演繹

紀念禪宗六祖惠能大師圓寂一千三百周年

禪文化的時代演繹

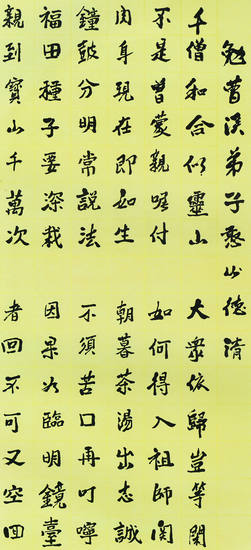

勉曹溪弟子之一

(明)憨山德清撰 釋傳正書

一語“菩提本非樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處染塵埃”流傳千古;“非風也,非幡動,仁者心動”,更是被每一位接觸過哲學知識的人們熟記于心。日前,為紀念中國佛教界禪宗六祖惠能大師圓寂1300周年,弘揚歷史悠久的佛教文化和書法藝術,由中國藝術研究院、中國政協文史館、廣東省佛教協會、南華禪寺、國際中國書畫家交流促進會、林若熹藝術基金會等單位共同舉辦的禪文化書法展,在中國政協文史館舉辦。

惠能與孔子、老子并稱為“東方三大圣人”,也被認為是影響世界的重要思想家之一。在惠能之前,修行者多奉行苦修,而惠能則主張簡易修行,提倡“頓悟”,他提出心性本凈、佛性本有。后其弟子廣集六祖語錄,撰成《六祖壇經》,這部著作對禪宗的發展有著舉足輕重的作用。由此,禪宗也以其廣博的胸襟和海納百川的意境成為中國傳統文化的重要組成部分,及至現代,參禪悟道的傳統更是深深地融入了中國傳統文化的精神當中,影響著藝術、宗教、思想等方方面面。

在中國傳統詩文和書畫領域,經常可以看到禪的意境和哲思的表達,這已經成為中國文人心性修養的重要組成部分。此次展覽集合了邵秉仁、鐘明善、鄒德忠、于曙光、張銅彥、王鏞等來自全國各地的100多位作者圍繞《壇經》、六祖及歷代拜謁南華禪寺、闡釋禪文化所作詩文的書法和部分畫作近200幅。這些作者既有專職書法家,也有來自其他繪畫門類、文學領域以及佛教領域的重要人士,所創作的作品涉及多種書體和風格,體現出不同的藝術素養和品評禪文化的見解,通過他們對禪宗典籍、詩文的轉錄以及再創作,可以看到中國禪文化綿延至今的歷史傳承與豐富意涵。展覽所呈現的是這些當代學人、名士心靈旅行的視覺軌跡,或俊朗清秀,或沉拙堅實,或結體謹嚴,或形態超逸,結合以經文或詩詞中的意蘊,生發出萬般體悟。

當下禪文化被不斷賦予新的時代內涵,不僅豐富了人們的精神世界,更建立起傳統文化意蘊與當代慎思的橋梁。而毛筆書法、毛筆書寫曾是中國人日常的書寫方式,如今則成為一種培養品行修為的藝術,兩相結合,使禪文化的書寫化作一項雋永的心性修為之旅。幾年前,在與一位從事現代繪畫藝術創作的“70后”藝術家交談時,得知他會在早上用毛筆抄寫經文作為每日的功課,也許這便是禪在我們這個時代最真實的剪影,它或許并未如人們想象中的那么拘于形式,也并沒有異常神秘和遙不可及,而是在人們的日常中都可以真實感知和觸摸到的。

(編輯:單軒)