在土耳其安塔利亞錫德古劇場演出

在德國科隆音樂廳演出

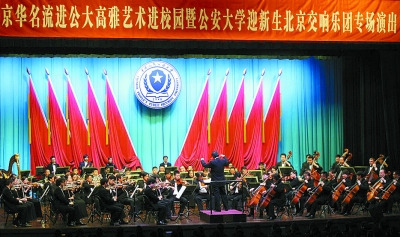

將交響樂送進校園

82歲的俄羅斯指揮大師羅日杰斯特文斯基執棒北京交響樂團

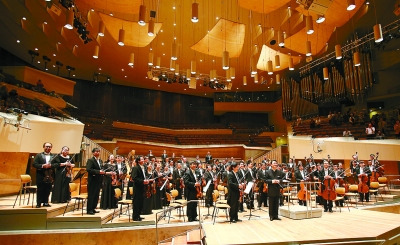

德國柏林愛樂大廳演出謝幕

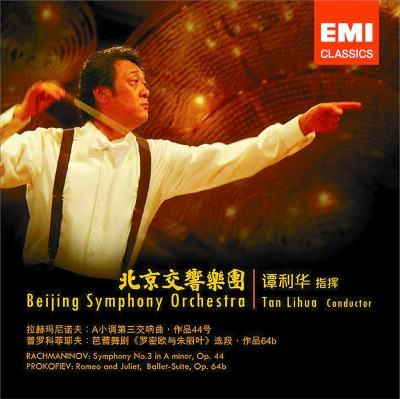

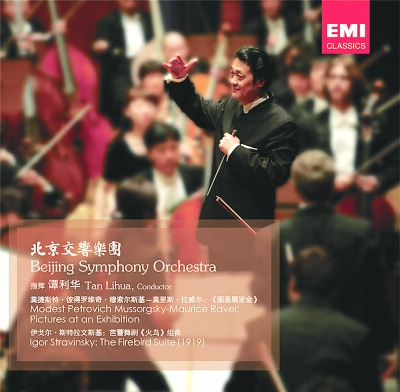

EMI唱片公司為北京交響樂團錄制的音碟封面

從1977年的北京音樂訓練班,到1979年的北京歌舞團交響樂隊,再到1989年從北京歌舞團的編制中脫離出來獨立建團,雖然北京交響樂團的歷史短到不及中國國家交響樂團、上海交響樂團等幾位老大哥的一半,但如此年輕的北京交響樂團卻被公認為是國內交響樂團中的佼佼者。

1997年,首創《北京新年音樂會》,讓伴著交響樂聆聽新年鐘聲成為北京人歡度新年的時尚;即便條件艱苦、資金短缺,也要以音樂季演出保持樂團的競技狀態;將數百位國內外音樂大師“請進來”,提高樂團的藝術水準;以敬畏之心對待中國音樂家的作品,并不遺余力地向世界音樂界推薦;6次歐洲巡演、數次走出國門,以遵循國際慣例的商演模式展示中國交響樂團的職業姿態……這一切,譚利華功不可沒。

舞臺上,譚利華是北京交響樂團的靈魂,他被西方媒體稱為“東方式的意大利風格和出色的技巧”,指揮樂團將不同音樂家、不同風格的作品,準確表達;舞臺下,譚利華是北京交響樂團稱職的經營者,他帶領樂團闖市場、“走出去”,讓北京交響樂團這個無畏的勇者走向世界。

“全國最狠”的人員考核制度

自執掌北京交響樂團帥印之日起,“建設與首都地位相稱的國際化、高度職業化的優秀交響樂團”就成為譚利華的明確目標。但,實現這一目標的過程注定艱辛不已。

“建設一支優秀的交響樂團,是一個浩大、繁瑣的工程。人才,無疑是這個工程的基礎。”上世紀90年代,譚利華就以準確的眼光、過人的膽識、有效的改革,為北京交響樂團的高度職業化進程打下了堅實的基礎。

1996年,北京交響樂團進行了前所未有的人事任用制度改革,對樂團成員實行“拉幕考核”:無論是“老北交”,還是新報名的備選樂手,甚至是來自國外的音樂家,一律平等,演奏時拉上幕布,評委坐在臺下聽后打分。

“考題是世界優秀交響樂團任用樂手時必考的困難片段,每人要展示5段。樂手的分數是7個評委去掉最高分和最低分后的平均分,超過80分的可以留下,90分以上的才有資格競選首席。”

那次考核的最終結果是,“老北交”的樂手只剩了5人。“當時,很多人說我們這一招全國最狠。但實踐證明,這一招最科學、最公正。”譚利華介紹,“拉幕考核”制度一直沿用至今。今年4月,北京交響樂團將進行新一輪的選拔,為樂團輸送新鮮血液。“去年的考核,報名的樂手不少,但還是沒有招到合適的,希望今年能有優秀的人才加入。”

現在,北京交響樂團已經進入穩定磨合期。“合奏藝術要靠樂手們長時間磨合,才能達到默契和諧。樂手素質、技術、藝術理念的提升,也是一個長期的過程。”譚利華說,北京交響樂團的改革將是一個循序漸進的過程。

以敬畏之心對待所有作品

人才是工程的基礎,作品則是工程的一磚一瓦。北京交響樂團的做法是,通過音樂季的演出一點點積累。

“以音樂季演出保持樂團的競技狀態和生命力,是國外職業交響樂團的通行做法。自1997年起,北京交響樂團有了自己的音樂季。從1998年開始,北京交響樂團堅持每個音樂季演奏不重復的交響樂作品。之后,即使是在條件艱苦、資金短缺的情況下,北京交響樂團的音樂季演出也從沒有停止。2012年,在北京市政府的支持下,北京交響樂團的演出季更是達到了前所未有的規模——四大板塊、110場演出、1000余萬元創收、12余萬名觀眾。”譚利華介紹,通過多年音樂季演出的實踐,北京交響樂團已經積累了世界精品交響曲目的80%以上,大大加快了樂團職業化的進程。

與此同時,北京交響樂團持續不斷地委約、演奏中國作品。譚利華說,這不僅僅是提升樂團水平的必要手段,更是向世界推廣中國交響樂的一份責任。“音樂史是作曲家作品的歷史。中國交響樂要得到世界的尊重,就必須有優秀的原創作品。如今,不少杰出的中國音樂家得到了世界的認可,但我們的作品卻沒有跟上。”

據譚利華分析,中國交響樂作品之所以還沒有得到世界音樂界的廣泛認可,有兩方面原因。

一方面是作曲家創作出的優秀作品數量不多。在譚利華眼中,優秀的中國交響樂作品應該是將中國音樂元素完美地融入交響樂的形式之中,并通過當代作曲技巧展示出來的作品。然而近年來文藝界的“浮躁風”也傳染了一部分交響樂作曲家。“有些作曲家手里的活兒太多,根本沒時間也沒心思潛心創作,在這樣的狀態下寫出來的作品,注定不會成為精品。”譚利華說,“作品不僅要對聽眾負責,也要對自己負責。所以我特別敬佩王西麟這樣的大師,因為他為自己的每一部作品都付出了全部的心血,這種精神值得所有作曲家學習。”

近年來,不少優秀的年輕交響樂作曲家相繼涌現,譚利華在肯定他們天分的同時,也不忘提個醒:“有些年輕作曲家十分追求國際化,比較強調使用非常前衛的作曲方法創作。聽他們的作品,很難分辨出究竟是中國人寫的還是外國人寫的。在我看來,那些太過前衛的作曲方法,往往會傷害作品的本色。”譚利華說:“中國人創作的交響樂還是應該具有中國特色,就好比你是個中國人,那么你的言談舉止間就會流露出濃濃的中國味兒,這是任何服裝飾品都掩飾不了的。貝多芬、柴可夫斯基等大師的作品都帶有強烈的民族印記,真正優秀的交響樂作品,還是應該植根于民族、植根于自己。”

另一方面,國內不少交響樂團在排演中國交響樂作品時,往往不那么認真。“一些樂團,演奏國外大師的作品時標準都很嚴苛,但演繹中國交響樂作品時卻很膚淺,既沒有懷著敬畏之心,更沒有通過認真研究和排練把作曲家真正想表達的音樂內涵展現出來,這就使很多好作品被遺憾地埋沒了。”譚利華說,北京交響樂團排練中國新創交響樂作品的時間,往往是國外作品的一倍以上。

北京交響樂團的這份敬畏之心,打動了眾多中國作曲家。唐建平打擊樂協奏曲《圣火2008》、方可杰《熱巴舞曲》、郭文景《山之祭》、鮑元愷《京劇交響曲》、張千一《云南隨想》……十余年來,北京交響樂團積累了大量中國作曲家的委約作品,可以演奏至少4場音樂會。“這些不同風格、不同手法的作品是北京交響樂團寶貴的財富。我們希望在堅持努力數年后,能為中國交響樂留下一些傳世之作,能形成和我們這個國家民族文化傳統相匹配的中國交響樂學派。”

今年,北京交響樂團將有3部委約作品面世。其中包括曾經獲得美國普利策獎的音樂家周龍創作的交響組曲《京都風韻》,組曲共4個樂章“鐘鼓樓”“廟會”“京韻”和“急急風”;委約作曲家葉小綱創作的《九歌》將屈原詩歌與中國傳統文化精髓相融合;此外,還有作曲家王西麟的《云南音詩Ⅱ》。

開闊的眼光與包容的胸懷

做具有國際知名度的職業化交響樂團,當然不能停滯于國門之內顧影自憐。北京交響樂團的做法是,在不斷提高自身水準的同時,“請進來”“走出去”,開闊自己的眼界,也讓世界更多更好地了解我們。

為提高樂團的藝術水準,北京交響樂團陸續將數百位國內外音樂家“請進來”,2012年更是在一年之內請來國際一線大師20余位。此外,北京交響樂團與德國柏林愛樂樂團、英國倫敦愛樂樂團和法國巴黎管弦樂團簽訂了友好交流合作協議,包括大提琴家路德維希·匡特和打擊樂演奏家萊納·希格斯在內的柏林愛樂樂團5位首席演奏家于2012年6月10日正式加入北京交響樂團,成為北京交響樂團有史以來第一批來自世界名團的榮譽首席。

今年的音樂季中,不少世界音樂界響當當的名字在北京交響樂團的邀請名單之列:82歲的俄羅斯指揮大師羅日杰斯特文斯基與其夫人、鋼琴家維多利亞·波斯特妮可娃,69歲的芬蘭指揮家萊夫·希爾格斯坦,瑞士指揮家蒂埃里·費舍爾,希臘指揮家拜倫·費德茨,美國指揮家歐文·霍夫曼;小提琴演奏家莎拉·張、宓多里、克雷諾夫、克里斯托弗·巴拉蒂;鋼琴家讓-艾弗蘭·巴維等。

譚利華說:“要做具有國際知名度的職業化交響樂團,就必須引進國際化的樂團運作方式。這些來自不同國家、不同風格的大師,帶來他們最好的、最拿手的保留曲目,他們把各自藝術風格的精髓留給了北京交響樂團。他們不僅讓樂團的演奏家們開闊了眼界,也充實了樂團的曲目,北京交響樂團職業化水平有了明顯提高。”

在“請進來”的同時,北京交響樂團“走出去”的腳步也沒有停歇。6次歐洲巡演、數次走出國門,且一直遵循和面對歐洲主流市場、主流觀眾群體和主流演出機構,在票房上收到了很好的效果。“‘走出去’就要堂堂正正。現在有些所謂的‘走出去’的演出簡陋之極,甚至連側幕條都沒有,還有一些‘后半夜’演出,只能演給在國外打工的中國人,更有一些‘花錢買吆喝’的演出,不僅送票還送路費,這種‘掉價’的行為大大傷害了中國文化‘走出去’的形象和市場。”譚利華認為,“運用商業運作的手段,面對西方主流觀眾群體,在完美演繹西方音樂經典的基礎上,大力推介中國當代優秀的音樂作品,這才是北京交響樂團帶著優秀音樂文化‘走出去’的意義。”

在與歐洲演出商洽談巡演、與EMI唱片公司合作時,譚利華堅持中國作品與西方古典音樂作品的比例是1∶1——每年兩張唱片,必須有一張是中國當代音樂作品;在國外巡演時也是半場中國作品,半場西方音樂經典。

今年,北京交響樂團“走出去”的行程業已基本安排完畢,下半年將參加布拉格的德沃夏克音樂節、奧地利布魯克納音樂節、墨西哥塞萬提斯音樂節,同時展開美國巡演。

交響樂普及的腳步不能停

“李德倫是我的老師,我曾在上世紀80年代聽過老師幾十場的交響樂普及講座,印象深刻。”秉承前輩普及交響樂的理念,譚利華從1994年起帶領北京交響樂團開始了交響樂普及之旅。

“以前我們送交響樂進學校演出的時候,由于沒有正規音樂廳,不是在飯堂就是在小禮堂。但飯堂和小禮堂根本就沒有聽音樂會的氛圍,大大削弱了音樂的美感。后來,我們干脆把觀眾請到音樂廳免費看音樂會。從2000年開始,樂團又推出10元到30元的低票價普及音樂會。可以說,為了普及音樂會,我們把能想到的招兒都使出來了。”

普及交響樂難,難的不是形式,而是堅持。譚利華說:“普及交響樂現在更具有現實意義。交響樂能陶冶人的情操,能夠在浮躁的社會環境中滌蕩人們的心靈。這種影響也許一年兩年看不出來,但十年八年就顯現出來了。普及交響樂是一項終身的事業,也是一項長期的事業,需要幾代人付出努力。”

在譚利華看來,目前中國的音樂普及還停留在精英階段。“音樂是一個需要合作的項目,很多貧困的孩子自卑、閉塞,但是在音樂的合作中他們能夠找到自信,獲得快樂。貧窮的孩子中也有很多有天賦的,像委內瑞拉的青年音樂教育計劃就培養出了像杜達梅爾這樣出色的指揮,但是很遺憾,目前中國還沒有這樣的項目。”

對于這樣的項目在中國是否有實施難度,譚利華認為,有很多成功的經驗可以借鑒:“委內瑞拉是個貧窮的國家,但他們的經驗已成功推廣到了英國。但是這應該是一個多個部門合作的事情,要有專項資金、場地、教育部門支持等等。一個樂團能做的畢竟有限。”譚利華說,過去北京交響樂團的音樂普及雖然已到了大學、中學和小學,但還沒有到貧困孩子中間,“希望有一天這會變成現實,如果國內有這樣的項目,北京交響樂團一定責無旁貸。”

今年,高雅藝術普及音樂會仍然是北京交響樂團音樂季演出不可或缺的一部分。譚利華說,在今年密集的商演中,北京交響樂團會“見縫插針”,盡量多地走進校園、舉辦公益普及音樂會,為樂團、為中國交響樂積累更多的觀眾。