守住城市的“精神綠地”

編者按:實(shí)體書店成為各地“兩會(huì)”關(guān)注的一個(gè)話題,它是城市的文化符號(hào),也是城市的“精神綠地”。近年來(lái),電子商務(wù)的浪潮蠶食著實(shí)體書店的生存空間。怎樣守住實(shí)體書店的這片綠地?怎樣對(duì)實(shí)體書店進(jìn)行有效的、符合市場(chǎng)規(guī)律的扶持?近日,財(cái)政部文資辦和新聞出版總署印刷發(fā)行管理司聯(lián)合召開“實(shí)體書店發(fā)展座談會(huì)”,邀請(qǐng)相關(guān)人士共同研究實(shí)體書店的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。本版特整理相關(guān)內(nèi)容,以饗讀者。

去年“兩會(huì)”期間,當(dāng)一些政協(xié)委員和人大代表提出實(shí)體書店經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題時(shí),立即得到了社會(huì)的熱烈響應(yīng),因?yàn)樗雌鹆俗x書人的群體記憶,更關(guān)乎城市的文化情懷。

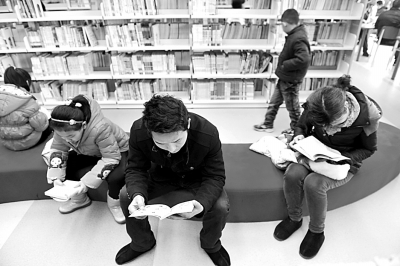

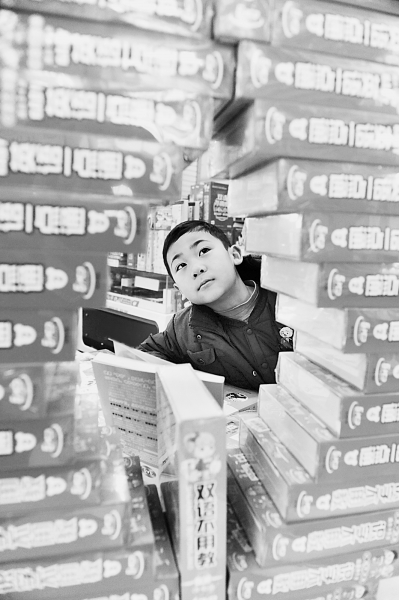

倘佯在書架中,仿佛書海拾貝,抽出自己感興趣的書,翻翻看看,喜歡的就買下;更多的人則是站在書架旁駐足翻看,渾然不知時(shí)光流逝,最后即使空手而歸,一書未買,但頭腦和心中卻已充實(shí)著知識(shí)的氣息——這是書店鐫刻在人們腦海中的記憶。定期去書店逛逛,看看出了哪些新書、了解相關(guān)領(lǐng)域的最新進(jìn)展,在書店這個(gè)文化“集大成”的地方尋找自己的方向,曾是許多讀書人的習(xí)慣和生活方式……

然而隨著網(wǎng)上書城的興起,大幅度的折扣、便宜的書價(jià)、海量的檢索查閱、便捷的送達(dá),帶給讀書人一種全新的購(gòu)書方式,也直接沖擊著實(shí)體書店運(yùn)行的“軟肋”,使不少實(shí)體書店難逃關(guān)門的命運(yùn)。風(fēng)入松書店走了、光合作用書店撤了……

在悲涼哀嘆之余,知識(shí)分子覺得應(yīng)該做些什么——要捍衛(wèi)自己鐘愛的實(shí)體書店、要留下城市的文化氣場(chǎng)和“精神綠地”。于是,有了“兩會(huì)”上的“一呼百應(yīng)”,有了人們對(duì)實(shí)體書店經(jīng)營(yíng)的調(diào)研,紛紛醞釀如何“拯救”實(shí)體書店。

讀書人和寫書人極力呼吁城市應(yīng)有實(shí)體書店的空間。但出書人、賣書人卻道出“苦水”:房租、人力等經(jīng)營(yíng)成本上升,稅收高,盈利模式不佳,市場(chǎng)環(huán)境不規(guī)范,使得實(shí)體書店不堪“累”和“痛”,只得苦苦堅(jiān)持。如何支持,如何能讓實(shí)體書店形成“自我造血”功能,“事半功倍”撬動(dòng)實(shí)體書店的健康良性發(fā)展,值得深入研究。

其實(shí),如何讓實(shí)體書店恢復(fù)生機(jī),不僅僅是書店和出版產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題,還是一個(gè)城市文化生態(tài)的系統(tǒng)問(wèn)題,需要全社會(huì)的共同智慧和努力:

對(duì)廣大實(shí)體書店經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō),要向那些國(guó)內(nèi)外生存得好的實(shí)體書店學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),突破傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)思維,提供更多的增值服務(wù),努力促進(jìn)實(shí)體書店的良性運(yùn)營(yíng);

對(duì)地產(chǎn)商來(lái)說(shuō),需要為書店開辟空間。書店的氛圍能帶來(lái)人氣的聚集,從而形成消費(fèi),拉動(dòng)周邊物業(yè)增值;

從行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)說(shuō),應(yīng)加強(qiáng)自律,營(yíng)建良好的價(jià)格和市場(chǎng)環(huán)境;

對(duì)于政府部門來(lái)說(shuō),要找準(zhǔn)“癥結(jié)”、開出“藥方”,使實(shí)體書店的扶持政策更具體、有效。唯其如此,靠全社會(huì)的共同呵護(hù),用復(fù)合性政策的“組合拳”,才能讓實(shí)體書店的“精神綠地”留存在城市的水泥森林中,永不退縮。

(編輯:偉偉)