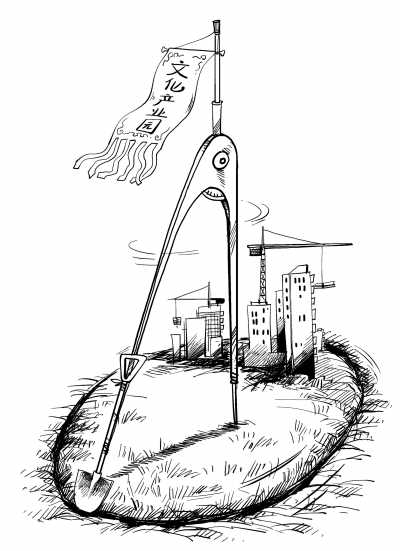

勿借文化建設之名助長浪費

文化產業園淪為房地產開發,奢華劇院、“窮縣豪慶”屢見不鮮

勿借文化建設之名助長浪費

勾 犇繪

從借文化園區之名行地產開發之實,到不惜血本興建奢華文化設施,再到大操大辦“政績節慶”,有些地方或明或暗的文化浪費現象,令人觸目驚心。難怪有人直言,如今的許多建設項目實在是“燒政府的錢沒商量,揩政府的油不擔憂”。

形形色色的浪費背后,是利益之手的推波助瀾。文化生產的政績心態、項目投入的行政主導、產業運行的市場缺位,導致文化浪費的惡性循環,也令文化產業發展出現一些值得注意的問題。

反對浪費、厲行節儉,并非只停留在飯桌上、會場內,遏制各種事業發展中的鋪張浪費同樣刻不容緩。

——編 者

源

經濟不富裕卻建十億大劇院

國家貧困縣欲辦千萬演唱會

在剛剛閉幕的全國兩會上,文化產業園地產化傾向惹來不少代表委員的質疑。“文化園里什么企業都有,同質化傾向嚴重。”全國政協委員高抒在調研中發現,一些文化園區“掛羊頭賣狗肉”,名為發展文化創意產業,實為地產開發牟取暴利。由于特色不鮮明、規劃不合理,有的產業園甚至“還未建好,已經夭折”,在全國人大代表朱瑞蓮看來,文化浪費問題已不得不讓人警惕。

實際上,中宣部部長劉奇葆早在去年的全國宣傳部長會議上就已指出,各地建設文化產業園熱情很高,但同質化嚴重,借文化園之名圈地搞房地產的現象也在個別地方出現。

北京大學文化產業研究院副院長陳少峰曾對媒體表示,目前國家承認的全國文化產業園區、集聚區只有1000個左右,但實際上估計不止10000個,真正能做到集聚文化產業的不到5%,甚至在區縣、鄉鎮都會發現它們的身影。

在權威數據缺席的情況下,陳少峰提供的數字或許只是一家之言,但足以反映業內和學界的擔憂。“文化產業拿地容易、地方政府的補貼力度大。”清華大學新聞與傳播學院文化產業研究學者張錚坦言,“一些企業投資文化產業并非為發展文化,只為攢項目、申補貼。”

據統計,去年共有600億—700億元公共資本投入文化產業。專家稱,目前我國從中央到地方都設有文化產業專項資金,文化產業專項資金從2012年開始擴容到100億元。

不僅如此,其他的文化浪費現象同樣令人擔憂。有媒體報道,一個經濟并不富裕的城市為了建設“與國家大劇院、上海東方藝術中心相媲美”的劇院,耗資10億元打造7萬平方米的大劇院,用20公斤黃金鋪滿幕墻,用鋼總量近1萬噸。九三學社專門針對某省40多家劇院調查,發現這些文化場所全部采用高耗能、高耗材的建筑形式。

一些“被制造”的節慶活動更令人匪夷所思。具有文化色彩的節慶活動本身是好事,但一些地方卻不量力而行,“窮縣豪慶”現象頻現。江西某市曾耗資600余萬元辦“首屆鄱陽湖龍蝦節”,結果,200多人參加龍蝦宴導致急性腸胃炎;某國家級貧困縣曾為慶祝該縣首屆“富源·勝境”文化節,欲砸千萬元辦演唱會,后因網友質疑而被叫停。

析

政府包攬成為文化浪費溫床

官員要政績文化產業太粗放

“我國始終把文化產業當成事業來辦,文化產業中的主體一般依靠行政資金運營,這樣就會降低資源利用效率。”復旦大學新聞學院副教授朱春陽所說的政府包攬,往往會成為文化浪費的“溫床”。

“文化產業本身是高風險的,最理想的支持資本應當是風險資本。當利用政府資金運作時,就容易導致決策缺乏科學性。這種情況下,文化項目投資往往容易淪為效率低下的‘爛尾項目’,從而造成資源浪費。”中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉認為,“應該依靠市場規律培育產業發展能力,才能有效避免浪費。”

而重復建設是文化浪費的另外一個重要表征,這種風氣的出現與政府主導也有密切的關系。“文化產業成為政府手中出政績、要數字的一張王牌,片面的政績考核使得文化項目在各地成為建設主角。”朱春陽同時指出,這樣的導向還會造成文化項目投入生產之后會因領導更迭而失去發展后勁,造成“一朝天子一朝臣”的局面。

另外,具體的文化產業項目,即便是主管部門,也會因專業化程度及行業經驗的限制而無法完全“管好”。這時,真正有效益的項目往往難見天日,而善于走關系、能公關的項目卻容易大干快上,造成資源利用效率的低下。

張錚認為,文化浪費集中反映了急功近利的心態,從政策到評估都存在官員政績導向,這種“等不得”的心態就是在糟蹋東西。

在政績導向下,地方發展文化產業只能借用地產和旅游這類成熟的商業模式來發展,魏鵬舉認為,“中國文化產業發展是粗放式的,利用傳統資源,依賴土地和資本。”

解

公共投入重規律讓市場先行

政府改思路不要直接孵雞蛋

杜絕文化浪費需要文化產業形成資源的良性利用機制。朱春陽認為,市場是反文化浪費的治根之策。“增加文化產業發展的信息透明度,推進市場化的招標,讓社會第三方參與其中,在根本上形成資本自由流動的大市場。”朱春陽說。

專家指出,遏制浪費重在遏制公共資本對文化產業投入的過度沖動。魏鵬舉建議:“公共資本在投入文化項目之前應對資金使用進行科學的規劃和研究,讓資源發揮更大效應。”

在資源的使用效率方面,風險資本比公共資本更具優勢。以美國為例,其文化產業多依靠風險投資和銀行等市場資金,市場追求回報,自然對項目和團隊形成刺激和約束,進而推動文化產業發展成熟。魏鵬舉說:“要使行政讓位于市場如果企業發展缺乏績效管理,將精力大量投入政府公關,會使得在產品創新和市場競爭中的投入減少。”

強調市場作用并非要忽視行政力量。行政力量可以用,關鍵在于用得“巧”。有專家坦言,“目前中國的文化產業需要政府扶持,但不必讓公共資金直接面對企業,而應當與社會資本合作,實現組合投資模式。形成財政杠桿,引入市場競爭的同時促進市場公平。中國下一步方向應當改變政府直接‘孵雞蛋’的現狀,而改為發展‘養雞場’”。

文化發展還需要依靠法律約束。在張錚看來,“我國在文化領域一直依靠行業政策,缺乏法律制約,空子太多。為了避免文化發展的區域惡性競爭,政府應當整合資源,明確行政管理職能。從頭開始科學規劃、精細審核,不僅要尊重經濟規律,更要尊重文化發展規律。”

幾年前就有業界人士提出應當建立文化產業促進法,但一直未實現。清華大學文化創意產業研究中心副主任李昶坦言:“目前政出多頭,多部委各管一塊,協調成本高,缺乏統一標準,建立統一法規存在難度。”

在外部環境之外,文化產業自身也存在問題。合理的發展依靠產業模式的轉變升級,加快產業合理布局。“引導文化產業模式由粗放向精細轉變的核心在于人才。”李昶認為,“包括創意人才和經營管理人才,還要培育懂得文化產業的專業化領導干部。”

(編輯:偉偉)

| · | 文化建設:依靠人民和教育人民 |

| · | 切實增加文化建設財政投入 |

| · | 進一步深化文化體制改革 推動文化事業發展 |

| · | 文化惠民提升茶鄉幸福指數 |

| · | 人民日報評論員:堅定不移深化文化體制改革 |