推動(dòng)全國戲曲劇種發(fā)展 留住我們的文化基因

上海昆劇團(tuán)演出昆曲《長生殿》

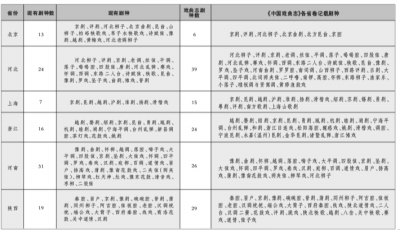

部分省(自治區(qū)、直轄市)戲曲劇種變化

戲曲是中華文化的瑰寶,是中華民族的文化基因和遺傳密碼。保護(hù)、傳承、發(fā)展好戲曲,對(duì)于弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、傳承中華民族傳統(tǒng)文化、維護(hù)文化生態(tài)平衡具有重要意義。

我國戲曲劇種數(shù)量曾經(jīng)多達(dá)374種,隨著我國從傳統(tǒng)社會(huì)向現(xiàn)代社會(huì),從農(nóng)業(yè)社會(huì)向工業(yè)社會(huì)的轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)戲曲藝術(shù)處境艱難,一些劇種淡出了人們視線,社會(huì)各界要求國家重視戲曲、保護(hù)劇種的呼聲越來越強(qiáng)烈。為此,從2012年4月開始,文化部藝術(shù)司會(huì)同中國藝術(shù)研究院等單位,歷時(shí)一年,在全國范圍內(nèi)對(duì)戲曲劇種的數(shù)量及演出現(xiàn)狀開展了調(diào)查。調(diào)查采取抽樣、實(shí)地調(diào)研、問卷普查方式進(jìn)行,還多次召開研討會(huì),邀請國內(nèi)戲曲界權(quán)威專家予以遴選甄別。這一調(diào)研結(jié)果尊重了歷史、吸收了劇種研究最新成果,糾正了一些錯(cuò)誤觀念,為進(jìn)一步保護(hù)和扶持戲曲藝術(shù)摸清了家底,得到了戲曲界的普遍認(rèn)可。

全國戲曲劇種基本狀況

戲曲劇種是根據(jù)各地方言語音、音樂曲調(diào)的異同以及流布地區(qū)的不同而形成的各種中國戲曲藝術(shù)品種的統(tǒng)稱。劇種的形成與方言、作品、人才等藝術(shù)因素,與行政力量的扶持保護(hù)與否,都有直接的關(guān)系。目前,對(duì)于表演、聲腔發(fā)展到什么程度才能成為劇種,有多大差異才能區(qū)分不同劇種,判斷劇種存亡的標(biāo)準(zhǔn)是必須有能演出整場大戲的國有或民營院團(tuán),還是只要有民間班社不定期演出即可,學(xué)術(shù)界尚無定論。近年來,由于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的宣傳發(fā)動(dòng),各地政府對(duì)地方性文化越來越重視,戲曲志書中沒有記載的,與已有劇種、曲藝、歌舞等難以區(qū)分的藝術(shù)形態(tài),紛紛以劇種的姿態(tài)出現(xiàn)在公眾視野。《中國大百科全書·戲曲曲藝卷》中統(tǒng)計(jì),全國劇種為317個(gè)。1983年開始編纂、1999年出版的《中國戲曲志》收集了各地、各民族劇種374種(原說法394種有誤)。2007年,文化部民族民間文藝發(fā)展中心牽頭開展了全國戲曲劇種調(diào)研,各省、自治區(qū)、直轄市藝術(shù)研究院(所)積極配合開展了較為詳細(xì)的專題調(diào)研。本次調(diào)研,為了與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作相銜接,只要有民間班社演出,即認(rèn)可該劇種。同時(shí),為了保持穩(wěn)定,基本上以《中國戲曲志》和2007年各省市區(qū)的調(diào)查為參照。

調(diào)查顯示,全國現(xiàn)存劇種286種(木偶、皮影不包含在內(nèi)),大約40個(gè)劇種經(jīng)常參加全國性藝術(shù)活動(dòng),74個(gè)劇種只有1家院團(tuán)或班社保持演出。

⒈各省(自治區(qū)、直轄市)劇種數(shù)量有增有減,以減少為主

此次調(diào)查共31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),19個(gè)減少,6個(gè)增加,6個(gè)持平。上海、河北劇種數(shù)量減少最明顯。上海,原來有15個(gè)劇種,現(xiàn)在只有7個(gè),河北省原有39個(gè)劇種,現(xiàn)在只有24個(gè)。

劇種增加的主要原因是,近年來非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作開展以后,保護(hù)和弘揚(yáng)民族文化的意識(shí)逐步普及,地方政府認(rèn)識(shí)到戲曲藝術(shù)對(duì)于傳統(tǒng)文化的重要性,將其作為地方文化名片予以保護(hù),一些曾經(jīng)沉寂的劇種得以恢復(fù)。國家現(xiàn)已公布了三批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,210種劇種入選國家級(jí)名錄,282種入選省級(jí)名錄。比如,浙江的桐鄉(xiāng)花鼓戲在1999年恢復(fù),湖北的堂戲、柳子戲、燈戲、文曲戲在2007年恢復(fù)。泗縣姚劇,1966年之后后繼乏人,1982年即無統(tǒng)計(jì),本次調(diào)查得知,安徽省正在搶救恢復(fù)該劇種。

劇種減少的原因是多方面的。主要有這三個(gè):第一,方言的減少。戲曲劇種的形成與方言有極大關(guān)系。近年來,由于普通話的推廣普及,交通的便捷,人們生活交流圈的擴(kuò)大,方言差異逐漸縮小,客觀上弱化了戲曲生存的土壤。第二,電影、電視的興起與互聯(lián)網(wǎng)娛樂方式的多元化,使戲曲藝術(shù)受到了前所未有的沖擊。第三,原有的戲曲劇種分類較為細(xì)碎,近年來,逐漸歸并、統(tǒng)一,并在政府部門和學(xué)術(shù)界得到認(rèn)可。例如昆曲,在《中國戲曲志》中,分為北方昆曲、昆劇、湘昆、溫州昆劇、金華昆劇、寧波昆劇6種。文化部實(shí)施了“國家昆曲藝術(shù)搶救和保護(hù)與扶持工程”之后,舉辦了劇目展演、演員比賽、進(jìn)校園演出等活動(dòng),現(xiàn)有7個(gè)團(tuán)都參與其中,因此,本次調(diào)研,將昆曲認(rèn)定為1個(gè)劇種。

戲曲劇種從誕生起,就與方言、地域有著天然的聯(lián)系。很多戲曲的聲腔、表演之間既有區(qū)別又有包容和相同之處。隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步,劇種之間的交流、融合、趨同是不可避免的,特別是當(dāng)這一劇種缺乏代表性人物和顯著特征之后。1958年前后,我國創(chuàng)建了64個(gè)劇種,學(xué)術(shù)界稱之為新興劇種。隨著時(shí)代變遷和社會(huì)變化,這些歷史短、積累劇目少的劇種明顯衰退。1989年學(xué)術(shù)界就新興劇種開會(huì)時(shí)有47個(gè)劇種代表參會(huì),2010年,再次開會(huì)時(shí)只有15個(gè)劇種代表參會(huì),表明能正常演出的新興劇種只剩隴劇、吉?jiǎng)〉仁畞韨€(gè)劇種。

⒉劇種流布的范圍嚴(yán)重萎縮

戲曲劇種數(shù)量眾多,但除了豫劇、秦腔、川劇、黃梅戲、越劇等大劇種外,多數(shù)劇種流布區(qū)域狹窄,一般只在本縣,還有的僅僅只在某一村寨流傳。傳統(tǒng)意義上的大劇種也在萎縮之中,比如川劇以前流傳于云、貴、川、藏多個(gè)省區(qū),現(xiàn)在除四川、重慶有川劇團(tuán),貴州遵義有1個(gè)川劇團(tuán),云南、西藏都已經(jīng)沒有川劇演出。

流布區(qū)域減少比較突出的劇種有河北梆子、評(píng)劇、大平調(diào)、二夾弦、柳子戲、兩夾弦和大弦戲。河北梆子1982年在河北、北京、天津、山東、河南都有院團(tuán)表演,現(xiàn)在河南、山東都沒有該劇種的演出。

⒊院團(tuán)數(shù)量持續(xù)下降

本次調(diào)研,將藝術(shù)院團(tuán)分為國有院團(tuán)、民營院團(tuán)和民間班社三類來統(tǒng)計(jì)。國有院團(tuán)中包括事業(yè)體制院團(tuán)和轉(zhuǎn)制為企業(yè)的院團(tuán)。民營院團(tuán)是指進(jìn)行工商(或民政)注冊的演出團(tuán)體。民間班社是指未進(jìn)行注冊登記、不定期開展演出活動(dòng)的團(tuán)體。以上三類中只要有1家表演團(tuán)體存在即認(rèn)可該劇種。

上世紀(jì)八九十年代,我國藝術(shù)院團(tuán)數(shù)量眾多,處于活躍度的鼎盛時(shí)期。從那時(shí)起,藝術(shù)院團(tuán)尤其是縣級(jí)院團(tuán)不斷減少。吉林省在上世紀(jì)八十年代初有戲曲藝術(shù)表演團(tuán)體70多家,現(xiàn)有戲曲院團(tuán)19家(含兩家民營院團(tuán))。五大劇種中,除了豫劇尚有約150家國有院團(tuán)、100多家民營院團(tuán)之外,其他的如秦腔、川劇、越劇的國有院團(tuán)數(shù)量均大幅度減少。八十年代四川的川劇團(tuán)超過250家,成都市每個(gè)區(qū)都有1家。現(xiàn)在,四川省只有20家國有川劇院團(tuán)。黑龍江曾是評(píng)劇北方地區(qū)發(fā)展的中心,最多時(shí)有62個(gè)評(píng)劇團(tuán)。但現(xiàn)在,只有黑龍江省評(píng)劇藝術(shù)中心1家專業(yè)院團(tuán),另有五六家綜合性藝術(shù)團(tuán)體中包含評(píng)劇藝術(shù)形式。上世紀(jì)八十年代初期,浙江省國有越劇團(tuán)體為60多家,現(xiàn)在只有19家,另有民營越劇院團(tuán)300多家。

本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)只有1家表演團(tuán)體(含國有、民營及民間班社)的劇種有74個(gè)。有的劇種甚至沒有獨(dú)立建制,它們掛靠在其他院團(tuán),但排演了完整劇目。

個(gè)別劇種國有團(tuán)體極少,而民營院團(tuán)活躍。在這些地區(qū),民營院團(tuán)客觀上既肩負(fù)著豐富群眾生活的重任,又擔(dān)起了劇種保護(hù)的職責(zé)。福建省共有27個(gè)劇種,本土劇種19個(gè),莆仙戲、薌劇、高甲戲、閩劇等都是流布區(qū)域狹小、國有院團(tuán)數(shù)量有限的劇種。莆仙戲只有莆仙戲劇院有限公司和仙游縣鯉聲劇團(tuán)兩個(gè)國有院團(tuán)。但是,另有一大批民營院團(tuán)。2010年登記在冊的民營院團(tuán)有129個(gè),季節(jié)性藝術(shù)團(tuán)體不包括在內(nèi),年演出場次達(dá)6.6萬場。高甲戲現(xiàn)有5個(gè)國有院團(tuán)和153個(gè)民營院團(tuán)。

劇種差異化發(fā)展原因

調(diào)研組實(shí)地考察了河南、吉林、四川、上海等地藝術(shù)院團(tuán)和藝術(shù)院校,觀摩了多場劇目演出,召開了多次關(guān)于藝術(shù)院團(tuán)藝術(shù)生產(chǎn)現(xiàn)狀、藝術(shù)教育與藝術(shù)人才培養(yǎng)的座談會(huì),收到了31個(gè)省市自治區(qū)及部分地市級(jí)文化主管部門撰寫的調(diào)研報(bào)告,以及各省現(xiàn)存劇種劇團(tuán)表、低于10個(gè)院團(tuán)的劇種劇團(tuán)詳表等數(shù)千份表格。

經(jīng)過認(rèn)真的甄別、梳理,我們感到,原有流布廣、影響大的大劇種藝術(shù)創(chuàng)作活力強(qiáng),在國內(nèi)外的舞臺(tái)演出和社會(huì)上的影響力不斷擴(kuò)大。這些劇種有的參加過全國地方戲(南北片)展演、有的得到國家舞臺(tái)藝術(shù)精品工程資助,如京劇、評(píng)劇、豫劇、越劇、黃梅戲,以及昆曲、呂劇、蒲劇、川劇、吉?jiǎng) ⑶厍弧⑶鷦 x劇、粵劇等30多個(gè)劇種。梨園戲、隴劇、吉?jiǎng) ⒒鼞颉⑵蜗蓱颉埥瓌〉纫恍┬》N生命力頑強(qiáng),推出了優(yōu)秀作品、發(fā)展勢頭良好。這之外,大部分劇種傳承發(fā)展形勢堪憂,劇院設(shè)施設(shè)備陳舊、劇目創(chuàng)作乏力、人才青黃不接、演出市場低迷,較少進(jìn)入公眾視野。雖然相關(guān)戲曲工作者兢兢業(yè)業(yè)、苦心堅(jiān)守,但仍然無力扭轉(zhuǎn)戲曲發(fā)展的現(xiàn)狀:有觀眾需求,但市場低迷、演出收入低。有劇目演出,但緊密結(jié)合現(xiàn)代生活的新創(chuàng)排劇目少。這造成戲曲工作者社會(huì)地位低,行業(yè)吸引力差,藝校生源嚴(yán)重不足,藝術(shù)人才隊(duì)伍后繼乏人。

為什么有的劇種發(fā)展活躍,整體表現(xiàn)突出,有的卻逐漸式微呢?

根據(jù)調(diào)查情況分析,發(fā)展穩(wěn)定的劇種,往往具有以下特點(diǎn):

⒈具有較強(qiáng)的藝術(shù)力量和技術(shù)力量

這些劇種積累的劇目比較多,特別是近年來排演劇目在全國有一定的影響;有若干特色鮮明、享有知名度和代表性的藝術(shù)家。

⒉受到各級(jí)政府比較多的關(guān)注和扶持

文化部實(shí)施的“國家重點(diǎn)京劇院團(tuán)保護(hù)和扶持規(guī)劃”和“國家昆曲藝術(shù)搶救、保護(hù)和扶持工程”,扶持院團(tuán)整理、恢復(fù)和創(chuàng)作上演了傳統(tǒng)名劇和新編劇目,扶持人才培養(yǎng)和演出,取得了明顯成效。

⒊得到專門藝術(shù)活動(dòng)或綜合性重大活動(dòng)的扶持

國家舞臺(tái)藝術(shù)精品工程、優(yōu)秀保留劇目大獎(jiǎng)評(píng)選和巡演、每三年一次的全國地方戲(南北片)展演等項(xiàng)目的實(shí)施,中國豫劇節(jié)、中國評(píng)劇節(jié)、中國黃梅戲藝術(shù)節(jié)等藝術(shù)活動(dòng),促進(jìn)了各戲曲劇種的劇目創(chuàng)作、人才培養(yǎng)、相互交流,也帶動(dòng)地方政府的積極性。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)對(duì)于恢復(fù)排演傳統(tǒng)戲,培養(yǎng)青年人才,改善該劇種的舞臺(tái)演出面貌,起到了一定程度的促進(jìn)作用。

⒋實(shí)施惠民演出,激活戲曲演出能力

河南、陜西等省已實(shí)施舞臺(tái)藝術(shù)惠民演出,制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),按照場次補(bǔ)貼演出院團(tuán)。這極大地激發(fā)了院團(tuán)的積極性。

⒌形式多樣的宣傳、多方面努力有效擴(kuò)大了劇種的社會(huì)影響

昆曲、豫劇的興盛與名人帶動(dòng)、電視的廣泛傳播密不可分,也與好的社會(huì)生態(tài)密不可分。以河南為例,領(lǐng)導(dǎo)重視,設(shè)立了創(chuàng)作、演出補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金,舉辦各種形式的人才培訓(xùn)班,有效提高主創(chuàng)人員藝術(shù)水平。加上企業(yè)界有識(shí)之士積極支持、社會(huì)贊助較多,數(shù)以百計(jì)的戲曲茶樓、電視擂臺(tái)賽培養(yǎng)的戲迷多,使得河南戲曲院團(tuán)數(shù)量多、優(yōu)秀人才多。以上種種共同形成了河南戲曲文化的沃土。

大部分劇種仍然處于劣勢的原因,除了前文所述的娛樂方式的沖擊、方言區(qū)域的減少外,還有以下幾點(diǎn):

⒈對(duì)戲曲劇種的重要性認(rèn)識(shí)不足

表演藝術(shù)現(xiàn)場演出的局限性決定了藝術(shù)院團(tuán)應(yīng)當(dāng)有一定的數(shù)量,要多種風(fēng)格、流派共存,相互學(xué)習(xí)、觀摩、切磋、交融、競爭,相互促進(jìn),在數(shù)量的基礎(chǔ)上自然而然地提高質(zhì)量。而今院團(tuán)數(shù)量、從業(yè)人員的銳減,導(dǎo)致藝術(shù)創(chuàng)作能力衰退,劇種特色淡化,基層院團(tuán)參與全國性藝術(shù)活動(dòng)的比重明顯降低。

⒉戲曲藝術(shù)逐步退守農(nóng)村市場

在電視、電影、互聯(lián)網(wǎng)等多種娛樂方式的沖擊下,戲曲藝術(shù)節(jié)節(jié)敗退。根據(jù)文化部《中國文化文物統(tǒng)計(jì)年鑒2011》,戲曲2417個(gè)院團(tuán)(不含滑稽戲劇團(tuán))演出81.65萬場,農(nóng)村演出71.54萬場,占87.62%。國內(nèi)觀眾37217.61萬人次,其中農(nóng)村觀眾為29427.44萬人次,占79.07%。在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的現(xiàn)階段,農(nóng)村人口數(shù)量銳減,城市已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的中心。戲曲也必須與時(shí)俱進(jìn),走向都市,吸引城市觀眾。

⒊藝術(shù)從業(yè)人員尤其是基層院團(tuán)收入過低,難以吸引人才

山東、湖北、陜西等多個(gè)省的報(bào)告反映,在農(nóng)村演出的單場演出收入為2000-3000元,個(gè)別省份申報(bào)為1000-2000元。從職業(yè)角度說,這一行業(yè)已經(jīng)不具備吸引力,直接導(dǎo)致藝術(shù)院校招生的艱難。學(xué)戲的人越少,人才就越少,藝術(shù)院團(tuán)就越感覺無人可用,從而形成惡性循環(huán)。

⒋劇團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施陳舊,設(shè)備老化

全國大多數(shù)院團(tuán)沒有固定的排練、演出場館,近年來由于城市改造、商業(yè)開發(fā),很多劇場又遭流失。此外,劇團(tuán)對(duì)音響、燈光、樂器等設(shè)備要求較高,長年流動(dòng)演出消耗較大,卻得不到及時(shí)添置和更新,演出質(zhì)量因此大打折扣。

關(guān)于劇種保護(hù)和發(fā)展的建議

作為民族藝術(shù)的瑰寶,戲曲劇種隨著社會(huì)生活的變遷、人民生活?yuàn)蕵贩绞降霓D(zhuǎn)變而發(fā)生相應(yīng)的變化。從保護(hù)戲曲劇種的角度來說,戲曲劇種不是越多越好,對(duì)于差異小、流布區(qū)狹小的劇種,整合、歸并,可能更有利于做大做強(qiáng)。當(dāng)前,經(jīng)過體制改革,作為事業(yè)單位的戲曲院團(tuán)數(shù)量已經(jīng)很少,企業(yè)性質(zhì)院團(tuán)已成為保護(hù)傳承的重心。戲曲藝術(shù)正處于一個(gè)非常嚴(yán)峻的關(guān)頭,亟需各級(jí)政府關(guān)注并采取有力措施予以保護(hù)。

推動(dòng)劇種發(fā)展既要有長遠(yuǎn)的規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì),也要找到推動(dòng)劇種發(fā)展的突破口。推動(dòng)劇種保護(hù)發(fā)展,可從以下幾方面看出:

⒈制定劇種認(rèn)證制度和統(tǒng)計(jì)制度,摸清家底

建議在中國藝術(shù)研究院設(shè)立劇種登記中心(可與戲曲研究所兩塊牌子、一套人馬),每一劇種經(jīng)該中心審查認(rèn)可后,報(bào)文化部藝術(shù)司批準(zhǔn),向全社會(huì)公布。定期開展劇種劇團(tuán)統(tǒng)計(jì),及時(shí)掌握劇種發(fā)展的動(dòng)態(tài)。

⒉制定政策性文件扶持戲曲劇種發(fā)展

調(diào)研出臺(tái)全國性政策文件,對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作和演出所必需的資金、排練場、劇場等條件提出明確的要求。

⒊啟動(dòng)實(shí)施基層院團(tuán)扶持計(jì)劃

當(dāng)前,超過半數(shù)劇種的演出主體是縣級(jí)國有院團(tuán)。從演出環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)貼,增加演職人員工資收入,提高從業(yè)人員的自豪感和榮譽(yù)感,增強(qiáng)戲曲行業(yè)的吸引力,整體上優(yōu)化戲曲藝術(shù)的生態(tài)環(huán)境。

⒋豐富基層院團(tuán)演出劇目,活態(tài)傳承、發(fā)展創(chuàng)新

為避免戲曲劇種成為博物館藝術(shù),兼顧戲曲院團(tuán)多在基層,自身缺乏創(chuàng)作能力這一現(xiàn)狀,建議繼續(xù)堅(jiān)持傳統(tǒng)戲、新編歷史劇、現(xiàn)代戲三并舉原則,有計(jì)劃地?fù)尵取⒒謴?fù)、整理改編傳統(tǒng)戲,條件成熟后,移植排演優(yōu)秀現(xiàn)代戲,促使老劇種煥發(fā)生機(jī)與活力。文化部以及各省、市應(yīng)適時(shí)舉辦基層院團(tuán)移植劇目交流演出。

⒌定期舉辦稀有劇目展演活動(dòng)

向觀眾展示劇種的經(jīng)典劇目、藝術(shù)名家、新秀,促進(jìn)這些劇種的創(chuàng)作和演出,擴(kuò)大這些劇種的知名度。

⒍盡快調(diào)研藝術(shù)人才問題

人才匱乏已經(jīng)嚴(yán)重制約了整個(gè)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展。應(yīng)盡快對(duì)藝術(shù)教育體制進(jìn)行研究,使人才教育與使用之間渠道暢通。研究藝術(shù)人才培養(yǎng)的特殊規(guī)律,形成普通藝術(shù)人才培養(yǎng)、優(yōu)秀人才選拔、尖子人才再造、領(lǐng)軍人才推出一條鏈。

⒎加大戲曲藝術(shù)的宣傳力度

在大眾媒體上加大普及戲曲知識(shí)、推介演出劇目,熱情謳歌扎根舞臺(tái)、德藝雙馨的藝術(shù)家。協(xié)調(diào)電視等媒體,將戲曲藝術(shù)的演出信息作為公益廣告播放。要從娃娃抓起,讓戲曲走進(jìn)中小學(xué)、走進(jìn)高等院校,培育大批的戲迷、劇社、曲社。在全社會(huì)營造一個(gè)重視民族藝術(shù)、共同支持戲曲藝術(shù)的良好環(huán)境。

⒏高度重視和引導(dǎo)民營院團(tuán)

作為劇種保護(hù)中一支重要力量,民營院團(tuán)數(shù)量龐大,絕大多數(shù)處于規(guī)模小、水平低、制作粗劣的初級(jí)階段,文化部和地方文化主管部門應(yīng)予重視,加強(qiáng)引導(dǎo)和提高。

(文化部藝術(shù)司 執(zhí)筆人:周漢萍、王華宇、陳曦)

(編輯:竹子)