變身藝術 中國文物活起來

金沙遺址出土的面具 李韻 攝影

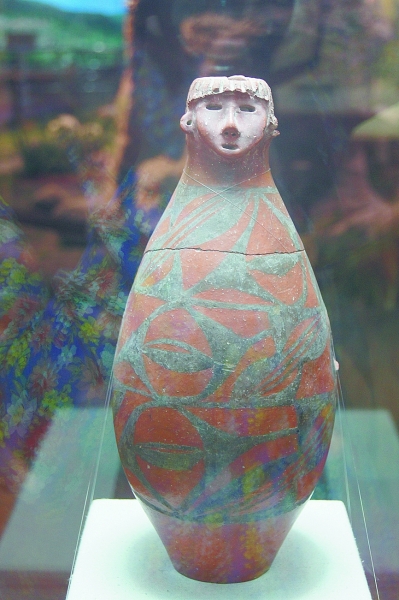

人頭形器口彩瓶 李韻 攝影

子龍鼎 李韻 攝影

元青花纏枝花卉紋梅瓶 李韻 攝影

習近平同志在中央政治局第十二次集體學習時強調指出:“要系統梳理傳統文化資源,讓收藏在禁宮里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。”我們這個有著悠久歷史文明、豐富文化遺產的文明古國文化大國,如何對中華優秀傳統文化進行深入挖掘和闡發?如何處理好繼承和創造性轉化、創新性發展?上面這番話就是一個具體要求和生動注腳。

“讓收藏在禁宮里的文物”活起來,其實是有豐富內涵的。一方面說明我國是一個文物大國,用不可計數來形容文物的數量一點也不夸張。把它們深藏禁宮只是保存保護的初級意義,如何讓這些舊時王謝堂前燕飛入尋常百姓家,讓廣大人民群眾能與之“親密接觸”和經常得見,是“死”文物“活”起來、受“禁”(保護)文物走出禁宮的要義之一;另一方面是要求我們把這些豐富無比的文物資源加以盤活,發揮它們在知史愛國、鑒物審美、以文化人、文化養心、文化交流、文明對話的種種功能。

文化是一個民族的身份標識。中華文明源遠流長,又始終不斷地在中華大地上與中華民族一起生生不息,成為人類文明的獨特風景。中國的文物不僅精美絕倫,而且傳承有序、代際分明、博大精深。歷史上,收藏保護我們的文物精華也成為上至皇室下至黎民特別是文人士大夫的一種制度、雅好、自覺和責任。長期以來,品鑒文物、珍藏文物是中國人的優良文化傳統。新中國成立以來,國家建立了眾多國家級、省市區級博物館,實現了縣縣有博物館的文化設施建設目標,公布了《文物保護法》,設立了國家文化遺產日,舉辦了豐富多彩的文物展覽和對外交流展,并且實施了博物館免費開放的文化惠民政策。近年來,各地文博界還采取了各種各樣的開放形式、創新技術、有效措施,大力加強文物展覽的生動性、教育性、審美性,使文物保護意識大大普及和加強,文物展覽日益豐富生動,受到全社會的廣泛稱贊。

但是,與我們文化大國文明古國的美譽度相比,與海量的文物庫藏相比,目前文物展示的內容和形式,依然只是九牛一毛。絕大多數的文物精華都在“禁宮”(庫房)里,絕大多數的文物精華都鮮為人知、世人難見、公眾罕見。當下,公眾的文物保護意識逐漸提高,文物保護的法律、制度、手段、技術、條件也日新月異,與時俱進,但是,如果文物保護只是為了讓它們永久雪藏,永遠只為少數專家學者所知所識,文物保護的目的、意義、價值是不是要大打折扣呢?在加強文物保護的前提下,文物的利用,文物的“活”在當下,是一個重大的時代課題。

首先,文博界應該解放思想、轉變觀念。要把單純收藏式的“保護”轉變為展示,才能讓文物“活”起來。文物藏品化,使文物精華和許多國之重器一輩子或幾十年都從未被人“看見”過,這些漂亮“媳婦”從來沒見過人民這個“公婆”,雪藏深宮禁苑,秘不示人。藏品要不要向大眾展示,如何向大眾展示,鮮有人深究。這也導致我們各級政府主建的博物館大多都是綜合性歷史類博物館,而分類性的藝術博物館、民俗博物館、民族博物館等很少。因為歷史和文物是學術的、深奧的概念,既不易于普及,又有拒人于門外之嫌,更不易于對外交流,所以,博物館往往被老百姓視為象牙之塔,就是外國友人游客也常常不以為意,鮮有成為對外窗口、旅游熱點的景象。

其次,要加強頂層設計,突出重點,科學定位,全國統籌。較之于法國盧浮宮、凡爾賽宮,美國大都會、英國大英博物館等,故宮博物院、國家博物館,登記在冊文物均超百萬件,從藏品數量上說,絕對超過他們。這還不包括遍布大江南北、數量龐大的珍貴文物。但是,為什么我們沒有一處盧浮宮那樣的“藝術”(也是文物)展并如此長久地吸引國內外游客的目光呢?盧浮宮是把全世界的藝術精華都集中起來了,以雕塑和油畫為最突出。我們沒有必要也沒有可能如此仿效。但是,如果我們把全國的文物精華集中起來,并按藝術的品種、樣式加以精心編排與展示,是不是可以造就一個中國和東方藝術精品集成的品牌性展示呢?

也就是說,要讓中國文物“活”起來,不僅是各個博物館把藏品變成陳列就“活”了,而且要創新頂層設計和重新組合陳列,讓藏品重組,讓文物按藝術再排列組合。為此,還要更新“文物調撥”機制。過去,地方出土、發現的重量級文物,一經國家調撥就成為調撥性“收藏”,成為專家研究的專利,而不是成為國家“藝術品”加以展覽展示,地方不僅“失”去文物而且失去文物帶給地方的文化榮譽,所以,調撥的阻力很大,積極性很小。“調撥”要既有利于文物藝術精華從分散轉為集中,也有利于精品的高水平、高技術保護和地方文化榮譽張揚,更有利于國家文化形象、藝術魅力、文明高度的宣示。

我們需要一個中國的“盧浮宮”,我們缺少一個中國的“盧浮宮”。我們擁有的中國古代藝術精品,其數量之巨、藝術之精、品質之美,絕對可以成就一個東方的“盧浮宮”。

什么時候,中國偉大的東方古代藝術能夠從一盤散沙的沉睡中集合起來,英姿煥發地“活”起來呢?(作者為中國藝術報社社長)

(編輯:黃遠)