[特別關注]北京人藝為人民為藝術 (1952-2012)

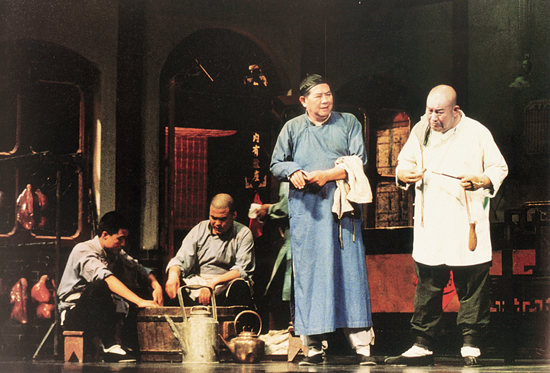

6月12日,北京人藝迎來甲子之壽。60年是什么?是首都劇場大幕數萬次的開合,是藝術家們鬢邊的華發,是幾代觀眾的掌聲和關注,是上百個戲劇藝術精品和經典的誕生……60年倏然而過,留下無數閃光的印記。北京人藝已經成為中國話劇史上的一個奇跡、一個標志、一座豐碑、一座巍然的藝術殿堂。她從豐腴的生活大地中汲取營養,從中外各種戲劇理論和流派中淘取金沙,創造出屬于自己屬于北京屬于中國的靈動而又嚴謹、激情而又深沉的演劇流派和風韻。繼往開來、開拓創新,北京人藝在堅守優秀傳統的同時,也在新的歷史時期大跨步走在文化體制改革的前列,以自己的探索繼續鍛造淬煉這塊不朽的“金字招牌”。

在北京人藝60年慶典到來之際,本版特別關注人藝近年來的探索和嘗試,也傾聽人藝的藝術家們對“家”的祝福。對精神家園的神圣堅守,遵循藝術創作規律,找到一個模范劇院的管理體制和培養機制……這些都是北京人藝給我們的啟示。 ——編者

[專家觀點]

金字招牌 淬火鍛造更輝煌——論北京人藝新發展

□ 劉彥君

隨著全國文化建設大發展大繁榮熱潮的涌動,隨著文化體制改革不斷深入地推進,即將60歲的北京人藝,重新煥發出前所未有的青春活力。近年來,他們沒有停留在以往的成績上固步自封,也沒有消極地等待、觀望,而是變被動為主動,把自己擺在改革的起跑線上,按照新的時代需求,建立了一系列新的務實、具體的發展戰略,實現了一種高起點、大幅度的跨越式發展,從而使北京人藝深厚的精神傳統展現出新的生命光彩。或許“金字招牌”更需淬火鍛造。

>> “出戲”觀念之變

“戲”是一個劇院的靈魂。但“戲”怎么出,出什么,卻有著認識上的差異。我覺得,近些年北京人藝在“出戲”觀念上是有變化的。其中最重要的變化,是變創作為生產,變作品為產品。其核心因素,是在戲劇的創作、演出過程中確立市場觀念。具體來說,就是運用企業化的經營理念和經營模式,對戲劇創作和演出進行市場運作。應該說,這種觀念的變化是時代性的。

北京人藝推崇變創作為生產的觀念表現在:變“我演什么觀眾看什么”為“觀眾愛看什么我演什么”,變“上級讓演什么”到“市場需要什么”,就是要把過去以配合形勢為中心的創作觀念,改變成以市場和觀眾需求為中心,以滿足市場和觀眾需求為目的的創作、生產、經營觀念。其創作模式從先創作出產品來再去尋找市場和觀眾變成先了解市場和觀眾需求后再進行生產。

為了提高和確保戲劇產品的質量,北京人藝制定了完整而詳盡的《北京人民藝術劇院藝術生產流程規則》。《規則》由劇目選定流程、排練演出計劃制定流程、導演、演員、設計的選派流程、排練時間的規定、排練制度、劇目審查和確定公演制度、藝術總結和藝術理論建設制度、舞臺美術制作流程、舞臺監督和保證演出質量的規定、制作預算審核制度、演出宣傳制度共11個部分組成。《規則》基本上包括了藝術生產的各個環節,對于避免個人化決策、盡可能地減少失誤打下了基礎。有人說,這是北京人藝藝術生產領域的“憲法”。我以為,這部“憲法”以及它所體現的新觀念,正是北京人藝在今天這樣一個政治、經濟和文化轉型時期對于自身最重要的戰略性調整。

>> 確立“拳頭”產品

過去,北京人藝的劇目創作考慮最多的因素,是如何保持并發揚北京人藝的演劇風格,而今,根據藝術生產規律,在保證北京人藝演劇風格的基礎上,劇院還將劇目的票房收益納入了考慮的范疇。2009年年底上演的《窩頭會館》,可以說是北京人藝根據新的藝術生產規則制作的第一部市場凱旋之作。

該劇第一輪36場演出場場爆滿,一票難求,票房收入超過1000多萬元,創造了話劇演出史上的奇跡,個別單場的票房收入甚至超過了《茶館》,打破了人藝紀錄。因為北京人藝的年平均售票率是60%左右,而《窩頭會館》卻達到了95%以上。不僅如此,這部作品的票房,對于處在多重困窘中的話劇演出來說,也確實是個驚人的數字。明星制的商業戲劇操作模式,又一次展現了它在市場運作方面的潛能與活力。而從策劃,到生產,到制作,再到宣傳演出、市場營銷等一條完整產業鏈打造的過程中,對這一模式的嫻熟運用,則是北京人藝在新觀念指導下,遵循“明星制”的商業劇目規律,進行強強聯合運作的成功。

值得一提的是,劇中那些底層市民的生活內容、視角和立場,以及北京風味濃郁的人物語言等,都使作品的韻味,立意和結構呈現出鮮明的北京人藝風格,同時強化了作品與當代民眾之間的聯系,這又是一般商業戲劇所難以比擬的。

>> 上演保留劇目

自2008年開始,劇院推出“北京人藝經典演出季”制度,做出保留、經典劇目每年要上演一次的決定,在社會上逐漸形成“看最正宗的經典劇目到首都劇場”的認知度,是北京人藝的一個新舉措。這不僅對于北京人藝的品牌建設有重要意義,而且是符合市場需求和演出規律的。

《雷雨》《茶館》《蔡文姬》《天下第一樓》《嘩變》《推銷員之死》……都是北京人藝重排經典名劇計劃的組成部分。保留劇目輪換上演制是戲劇事業可持續發展的有效機制。很長時間以來,除了極少數劇院偶爾演出少量外國劇目外,國內院團一般只演自己的“原創”劇目,其他劇團的優秀劇目也一律不演。

現在,越來越多的院團管理者意識到,每年新創作的劇目只占演出劇目的極小一部分,絕大部分還是保留劇目。只有經常演出那些經過觀眾檢驗和時間考驗的優秀劇目,才能鍛煉和提高創作水平,也才能培養和提高觀眾的欣賞水平。特別是在新形勢下,輪換演出保留劇目,也是降低成本,樹立品牌,保證院團可持續發展的一個良策。而“北京人藝經典演出季”制度的適時推出,見證了北京人藝管理者的清醒。

>> 引進“制作人制”

2009年,一直靠劇院出錢做戲的北京人藝,在國內外廣泛展開調研的基礎上,推出了以“獨立制作人”的方式制作小劇場話劇的機制:人藝給每個劇目提供30萬元貸款,如果不夠,人藝專設基金會為制作人再補上20萬元,但與以往不同的是,這些貸款是要在兩年之內還清的。這意味著,北京人藝開啟了以經濟獨立核算的形式面對市場的新時代。此前沿襲了數十年的那種傳統的劇目創作方式,將在人藝告一段落。國家投入成本,不計盈利和虧損的演出模式也將隨之一去不復返。

這是一個重大改革。制作人類似經紀人,曾經是在傳統戲曲市場上進行商業運作,賺取利潤最大化的中介人士,“兄弟會”、“跟包的”就是他們的稱謂。這一制度在西方也已經實施了幾十年。而上海話劇藝術中心、中國國家話劇院以及盟邦戲劇、戲逍堂、哲騰文化等一些戲劇院團和民營制作團隊也在近些年實施了這一制度。在現代市場經濟體制下,制作人不僅要嚴格控制成本,按經濟規律統籌戲劇作品的生產、演出和營銷環節,而且要熟知藝術市場,承擔起這個劇目票房的盈余與虧本。

雖然,引進“制作人制度”的正面影響無法在短時間內顯現,但這種經營模式,對于引入社會監管和市場調適,消除戲劇院團組織內部機構臃腫、行政僵化、成本浪費的狀況,無疑是有積極意義的。不僅如此,它對于戲劇制作質量和水平的提升,以及戲劇產品市場化和社會化程度,也將提供更為自主、自由、自在的潛在發展空間。

>> 完善激勵機制

為了更好地發揮人才優勢,人藝成立了以院領導為主要成員,由各有關處室參加的北京人藝機制改革領導小組,并從五個方面進行了人事制度的調整與改革工作,完成并完善了事業單位崗位設置、青年演員聘用管理辦法、舞美制作演出管理辦法、演出補貼辦法,以及年終獎金分配辦法等激勵機制。

2010年,北京人藝與北大方正集團合作,首次通過觀眾投票的方式,評選出包括年度觀眾最喜愛的演員獎、年度觀眾最喜愛的新人獎、年度優秀原創導演獎在內的十多個獎項,以激勵編劇、導演、表演、設計等各種創作人才的努力,從而推動戲劇事業的長期可持續發展。

這些舉措也為這個團體中的每一位個體提供了良好的工作環境和職場條件,以及個人發展的巨大空間,增強了他們的實力與活力,從而充分調動了人藝的每一個人參與藝術生產的積極性,為這個團體的發展提供了人事機制方面的基礎性支撐。我發現,我所接觸到的人藝人,不論是年長者,還是年輕人,都越來越以劇院為自豪。

令人感慨的是,無論是觀念轉變,“拳頭”產品打造新原則的確立,還是實施經典、保留劇目輪換上演制度,引進“制作人制”,或是人事管理機制改革,都是北京人藝在沒有生存焦慮與壓力下的自覺嘗試與努力。

(編輯:孫育田)