[中國藝術報]老馬識途:能耐大寂寞是好作家

文學創作談:狠抓基本功,創作應擔起歷史責任

中國藝術報:那是難得的在一個混亂時代里能夠容得下一張安靜的書桌的場所。西南聯大中文系是如何培養作家、文學家的?

馬識途:我不知道你們后來學得怎么樣,我們那個時候相當嚴格。我在外文系也讀過,后來到中文系,那時的課堂上,有很具體的、在藝術的基本功和技巧方面的培養,而且只討論文學上怎樣處理這個問題,非常注重藝術性。我的文學基礎就是在那個時候打下的,是長期的科班教育出來的,經過了很嚴格的訓練。比如說你要寫一個作品,當然要真正深入到社會生活里面去,但這還不夠,還要好好觀察。在寫的時候,比如說怎么開頭,怎么組織懸念,怎么展開矛盾,怎么形成高潮,怎么塑造人物,怎么收尾,在課堂上老師都要把具體的文學作品和中國古代文學中的精品拿來教給我們,做示范和講解,我覺得這都是很有用的。

中國藝術報:現在很多人都說中文系不培養作家,真正講創作的課程很少,講理論的居多。您能具體說說當時老師是怎樣講授的嗎?

馬識途:現在講思想性、講世界觀方面的多一些,我們那時候藝術技巧、藝術基本功的東西講得多一些。比如說講“怎么開頭”,老師會把著名作家、著名作品拿來講,托爾斯泰的《戰爭與和平》《復活》《安娜·卡列尼娜》等作品,其中,《安娜·卡列尼娜》托爾斯泰曾經開過十幾個頭,都拿出來看一看:為什么他要改變開頭,作比較、講解。一部作品不可能一下子開頭的,都是改過來改過去。當時的教育就是很重視基本功。我們當時每星期都要作一篇文章,老師出一個題目,但是每個人寫的都不一樣,十個人有十個人的寫法、十個人的風格。當時就是學基本功。

我們當時非常注重語言,一個典型人物只需要一句話就可以把他塑造起來了。舉例說,比如《紅樓夢》中王熙鳳出場,林黛玉進賈府時,賈寶玉等都介紹了,到王熙鳳時,人還沒出來,她的一句話就先到了:“我來遲了,不曾迎接遠客!”一下就已經把這個人物塑造出來了。這是多深的功夫,需要多么大的本事,憑一個人的聲音就能知道一個人。現在的作家在這方面往往不行了。

就以我的寫作經歷為例,我寫的基本上都是我過去做地下黨時的工作和生活積累起來的東西。但是生活不等于作品。生活必須拿來經過提煉、典型化,通過帶有特殊風格的語言來進行表現。情節表現、人物表現,各人與各人都不一樣,必須要有不同,要有自己的獨特風格。語言的錘煉很重要。那些大家的語言,比如說搞諷刺的,搞幽默的,語言都非常精彩。我們現在跟以前比起來有些差距。

中國藝術報:您的作品大多涉及革命史,不知道您有沒有看過當下的一些歷史劇、革命史劇,包括小說創作和影視作品,這些作品中涉及的很多都是您親身經歷過的歷史,您是怎樣看待它們的歷史真實性問題的?

馬識途:歷史劇,尤其是革命歷史劇,大事必須真實,不能虛假,“大事必真,小事不拘”,或者說“大事不虛,小事不拘”。當然,藝術上的調整是可以的,但是基本的精神不能改。很多作品在這方面不注意,把大的情節都弄錯了,有的作品里寫地下黨寫得很可笑。

中國藝術報:我覺得一部分原因是因為現在的文學受商業化沖擊很大,您是怎樣看待文學的這種商業化的?

馬識途:這當然是不行的,真正的文學不能受商業的利用。我們那個時候,就是幾十年前,文學之病在于過多地將文學作為政治的傳聲筒,文學往往要擔起創造一些政治理念的任務,過多地服務于政治,這樣肯定不行。但是現在的文學之病,就在于文學成為金錢的奴仆,為了商業上的利益,出一些垃圾,一些胡說八道的、低級趣味的東西,有“三俗”傾向,即低俗、媚俗、惡俗。為什么?就是為了金錢。文學跟在金錢后邊走,跟著商業的利益走,那是出不了好作品的,也出不了好的電影作品。

中國藝術報:您寫《夜譚十記》精心打磨了四十年的時間,而當下很多創作者會在一夜之間寫下一萬字甚至幾萬字。您如何看待當下的快餐化寫作方式?

馬識途:現在作家的一些浮躁心理我不大贊成。一個作家,如果浮躁,不踏實,不耐寂寞,爭名奪利,腦子里整天想著的一個是名,一個是利,把這兩樣作為自己的追求,那就成不了好作家。

中國藝術報:您怎樣理解文化自覺、自信?

馬識途:我們對自己的民族文化是應該有自信的。中華文化傳承幾千年,當然有很多寶貴的東西,我們要有自信。但是就自覺來說,有些人不一定自覺。如果是為名為利的那種覺悟,就很糟糕了。自覺,最重要的是自己要擔負起歷史的責任,對歷史負責。

中國藝術報:能談談您對當下的年輕人有什么建議嗎?

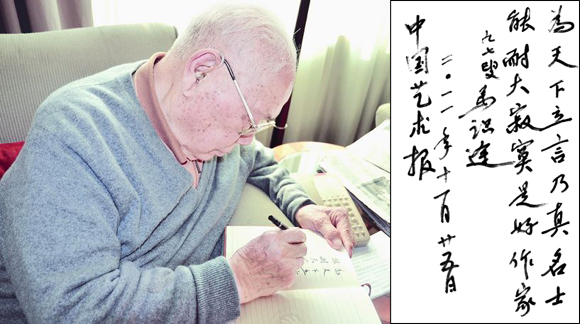

馬識途:兩句話:為天下立言乃真名士,能耐大寂寞是好作家。

(編輯:曉婧)