《中國藝術報》:功利心必須調試

匡超人這邊“珠圍翠繞,燕爾新婚”,擁著“瑤宮仙子,月下嫦娥”,得意忘形,在老家那邊,被拋棄的發妻活活吐血悶死。

1、病象有歷時性

現在科舉制度已經廢除一百余年了,新社會也已經過六十多年了,《儒林外史》所詬病的許多現象還是存在,這就逼我們不能不思考:是否還有超越制度層面的人心人性深處的原因,在人類歷史的可預見階段是否還存在產生那些負面現象的條件和因素?

《儒林外史》描摹人情世態惟妙惟肖,它所詬病的有些病象具有歷時性。大抵同時代的臥閑草堂本評語(以下簡稱臥評)就說:“慎毋讀《儒林外史》,讀竟乃覺日用酬酢之間無往而非《儒林外史》”(第三回)。“慎勿讀”三字是反語,正強調了這部小說振聾發聵的認識作用。

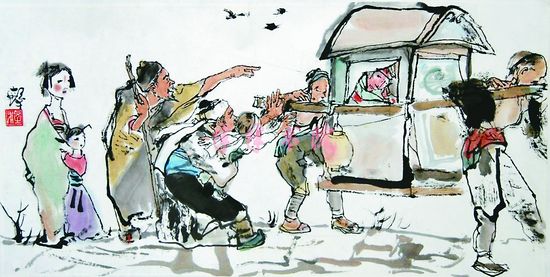

到了清末,《儒林外史》評點家天目山樵“好坐茶寮,人或疑之。曰:‘吾溫《儒林外史》也。’”(劉咸炘《校讎述林》卷4《小說裁論》)。他覺得身邊茶館的世界就是《儒林外史》所描摹的世界。

到了民國時期,著名小說家張天翼1942年寫了一篇長文《讀〈儒林外史〉》,他說:

這部書里的那些人物,老是使我懷念著,記掛著。他們于我太親切了。只要一憶起他們,就不免聯想到我自己所處的這個世界,聯想到我自己的一些熟人……似乎覺得他們是我同時代的人。后來越想越糊涂,簡直攬不清他們還是書中的人物,還是我自己的親戚朋友了。

到了1995年,何滿子為胡益民、周月亮著《儒林外史與中國士文化》寫序,回憶1980年秋吳組緗先生說:“關于中國知識分子的歷史性格與命運,除了反右、文革、上山下鄉之外,《儒林外史》里已經全有了。”何滿子接著說:“《儒林外史》不僅在當時,人讀之‘乃覺日用酬酢之間無往而非《儒林外史》’,今天也還是。”

以上四個時期,社會制度的變更可謂大矣,《儒林外史》所詬病的某些人情世態為何都一直存在?

我們在推翻舊制度、建設新制度的時候,總是把一切不好現象歸罪于舊制度所致,“舊社會把人變成鬼(非人)”;或者把負面現象總說成是舊思想(封建思想文化)的殘余和影響。可是現在科舉制度已經廢除一百余年了,新社會也已經過六十多年了,《儒林外史》所詬病的許多現象還是存在,這就逼我們不能不思考:是否還有超越制度層面的人心人性深處的原因,在人類歷史的可預見階段是否還存在產生那些負面現象的條件和因素?這是值得研究和探討的問題。

2、功利心失調會導致人性異化

或潛或顯地受功利的驅使而動,這是蕓蕓眾生的常態。可以說,利益驅動成了歷史發展的杠桿,不僅在人類以往的歷史里它起作用,就是在人類歷史可以預見的未來,它仍將起作用。但必須清醒地認識到它是一把雙刃劍,要充分認識它也有極大的負面效應,如果功利心失調,就會心理失衡,人格分裂,心態失常,性情扭曲,人性異化。

在文化的三個層面中,《儒林外史》不經意于物態文化層,不停留于制度文化層,而是著意于精神文化層,這就深入到人心人性的深層,從而超越制度層面,超越時空,給人良多啟迪。這是偉大文學作品的重要標志。《儒林外史》的啟迪可能有許多,本文僅窺一斑。

功利心就屬于精神現象。在可預見的時期內功利心不會也不該泯滅。但功利心失調、失范、失控,就會使人性異化,使人文精神弱化,使文化變味。

功利,在傳統社會的士林中就是功名富貴。“功名”的概念在科舉時代常用以指稱科第及由科第取得官職。“功名富貴”作為集合概念,它的核心是做官,有官就有權勢和錢財,就又貴又富。

馬二先生是厚道好人,他的弱點就是舉業的功利主義。他說,就是(孔)夫子在而今,也要念文章、做舉業,(否則)哪個給你官做?他以拙樸的本性毫無諱飾地講出老實話:念文章、做舉業,就是為了做官。他把做官看作人生的唯一價值,而按朝廷功令做舉業,就是做官的唯一正途。他成了應試教育的虔誠鼓吹手。《儒林外史》沒有停留在科舉制度這個層面,而是深入下去,寫到精神層面:馬二的思想被戕害,智能被斫傷,人格被奴化,結果形成了依附性和奴性,失去了“士”作為人類理性和“社會良知”之代表的獨立思考能力,但他的人品還沒有變壞,對功利的向往還沒有失范失控。

如果把匡超人的墮落都歸因于馬二的舉業誘導,那既不符合生活真實也不符合作品實際。匡超人捧著馬先生的舉業讀本回鄉苦讀之后,作品寫“大柳莊孝子事親”,他孝事久病在床的父親,十分盡心盡力,相當感人,對哥和嫂也克盡悌道。在倫理氛圍很濃的鄉村傳統社會里,他是孝悌后生,并未因想走科舉之路就變壞,他不僅博得鄉親稱贊,而且博得縣宰賞識。

自從來到商品經濟發達的大城市杭州,匡超人受到的功利誘惑太多了,開始目迷五色失去方向,失去定力。景蘭江等斗方詩人教他通過寫詩浪得虛名攀結上層的捷徑,書坊為他提供了粗制濫造文化產品以牟利的通道,憑著乖巧他做得都很得手,功利心發展得很順利。但在衙吏潘三看來那些勾當實利都太小,教唆這個進城青年要干就要干“有想頭的事”。從此他的功利心惡性膨脹,迅速失調、失范、失控。他怎樣牟利呢:幫潘三假造公文,把青春年少的女性荷花拐賣了,不管荷花姑娘是否掉入火坑是死是活,他“歡喜接了”二十兩白花花的銀子,從此“身上漸漸光鮮”。這是二十兩,有二百兩呢,他就冒坐牢之罪,潛入學道考場,替“一字不通的”童生考取一個秀才。他拿這錢,典房、娶妻、生女,當穩城里人。而按黃小田的評點,昔日的孝悌人這時已墮落成“非人”。施展“非人”之心術,“自喪其天良”,“巧取人間之富厚”(臥評),他迅速飚升,混到京城,模仿戲文里的蔡伯喈,謊稱并未娶妻,拋棄結發妻子,停妻再娶,帽兒光光,當上給事中的甥婿。他這邊“珠圍翠繞,燕爾新婚”,擁著“瑤宮仙子,月下嫦娥”,得意忘形,在老家那邊,被拋棄的發妻活活吐血悶死,正如老岳母血淚控訴的:“把我一個嬌滴滴的女兒生生地送死了!”

人變成“非人”,失去了人之為人的道德底線,既喪盡天良,自然也就厚顏無恥,言談舉止不堪入目。匡超人一反原本淳良的天性,僅為炫耀一下自己,就不惜叛賣恩師馬二先生;不但不顧念有恩于己、同案而落網的潘三,反倒振振有詞地宣稱,“便是我做地方官,我也是要訪拿他的。”至如腆顏吹噓而露出破綻,還死撐面子耍賴狡辯,結果越描越黑等等,適足表現了“非人”的丑陋。

功利心失調于社會,便會形成彌漫于社會的勢利之風。什么叫勢利?勢,就是權勢;利,就是財利、金錢。勢利就是我們現在講的權錢,自古以來就是這兩樣東西作祟。勢利作為觀念形態是傳統社會中等級體制結構的丑陋投影。勢利眼們以權勢和財利的高低多寡為標準來對待人,不是把人當人來對待。只重權、錢不重人,不重人的德、才,不是以人為本,使人成為權、錢的奴隸,造成不是由人來支配權錢,而是由權錢來支配人,使人格貶值,人的尊嚴貶值,最終就是使大寫的“人”貶值,造成人的畸形和墮落。這就是異化。

魯迅塑造的阿Q是“精神勝利法”的精神現象典型。吳敬梓塑造的胡屠戶則是勢利精神現象的典型。前倨后恭是勢利的突出表現。為什么“倨”、為什么“恭”呢?范進什么變了呢?是地位,胡屠戶衡量人的唯一標準是對方的地位。待人處事只以勢利作標準,這就把自己人格中最卑劣的品性暴露得一清二楚。這種人在奴才面前是主子,表現就“倨”,在主子面前是奴才,表現就要恭。功利心失調失范失控后,不是一般地“倨”和“恭”,而是“倨”得可惡,“恭”得肉麻。“恭”得肉麻就表現出一種奴性,所以奴性便成了勢利的影子。在有權有錢的人面前,勢利小人會把奴性發揮得淋漓盡致,丑態百出,充分表現出人格的低賤。勢利小人缺少對大寫的“人”的起碼的尊重,在人之上時,不把別人當人;在人之下時,不把自己當人,自輕自賤,是一副賤骨頭,把人的尊嚴踐踏殆盡。

話說回來,或潛或顯地受功利的驅使而動,這是蕓蕓眾生的常態。馬克思說:“人們為之奮斗的一切,都同他們的利益有關”。可以說,利益驅動成了歷史發展的杠桿,不僅在人類以往的歷史里它起作用,就是在人類歷史可以預見的未來,它仍將起作用。它能推動生產力的發展,有巨大的正面效應、激勵效應,過早地廢止它會阻滯歷史的進步。但必須清醒地認識到它是一把雙刃劍,要充分認識它也有極大的負面效應,如果功利心失調,就會心理失衡,人格分裂,心態失常,性情扭曲,人性異化。

《儒林外史》著重對人的精神現象作深刻解剖,在竭力批判一些使人變成非人的否定性精神現象的同時,又努力探索如何把人“解放成為人”(馬克思語)。作為個體的人,要經營好自己的精神調節,精神超越。《儒林外史》在這方面做了多方面的、可貴的探索,作為矯世變俗的處方,寫了很多肯定性的精神現象。

3、處方有進步性

乾隆前期,清廷定鼎經歷百年,物質繁榮有長足發展,精神危機卻愈顯突出。治弊療衰出路安在?吳敬梓深切感受到:與修身同時必須在全社會提振精神、重建文明。

儒家并不一概否定功名富貴。儒家認為“士志于道”,應當以“道”的承擔者自居,以道自任,整個價值取向必須以道為最后的依據。這樣,在出仕的問題上,所當考慮的應是道的得失而不是個人的利害,即所謂“憂道不憂貧”,進退、出處的大節都應當以道為依歸。儒家愿意接受“必其道得之”的富貴。是“出”還是“處”,是取富貴還是守貧賤,都有個根本原則,都取決于能否行道。講究“文行出處”成為正統儒家最基本的倫理原則,成為“真儒”立身行事的準則和操守,不可舍棄原則和喪失操守而去一味追求功名富貴,因此作品寫莊紹光“儒者愛身,遇高官而不受”。

虞博士的人生哲學就是調節功利心的一劑處方。既然等級結構以及考試制度改變不了,為避免其負面效應,就要調節好自己的心態。他也考童生、考秀才,坐館教書,過著安貧樂道的鄉村教師生活。古人很推崇“孔顏樂處”:孔子的學生顏回一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,而顏回不改其樂。“夫富貴,人所愛也,顏子不愛不求,而樂于貧者,獨何心哉?”周敦頤說,因為他心中有至高的“大”,也就是“道”,人生有這個大目標就會達到與道為一包羅萬象的和諧,所謂“孔顏樂處”就是樂在處于這種天人合一的精神境界所帶來的內心充實,盡管生活清貧,但內心是平靜快樂的。這不是感性的愉悅,而是內心享有的精神上的和樂,物質上相對的困乏不足以影響這種高級享受。這已經是一種準宗教式的體驗了——雖然清貧,但是在奉行自己的“道”。虞博士就是這樣,中舉以前,他也是過著像周進那樣鄉村塾師的清苦日子,妻子有病,他無錢買藥,每天只吃三頓白粥,而他安貧樂道,心泰無不足,安祥和樂,頗有“一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,而不改其樂”的心態,跟周進完全不一樣。虞育德四十來歲中舉,他與范進在得知中舉時的情感表現又是鮮明的對比:范進喊著“噫!好了!我中了!”感情偏于一執,失去平衡而發瘋;虞育德聽到報喜,非常平靜,“和娘子商議,拿幾件衣服當了,托祁太公打發報錄的人。”沒有歡喜得失去平衡和諧。他以理節欲,以理節情,不亢不餒,永遠保持精神的平寧安詳。這種樂天知命精神是“天人合一”的宇宙觀落實到心態上的一種表現,所以虞博士被稱為“天懷淡定”。

針對功利境界,虞博士的天懷淡定,在抑制貪欲、促進和諧、講求德性、平衡身心等方面,有可以汲取的合理因素。吳敬梓把他懸為一面鏡子,來照射等級結構中爭權逐利、爾虞我詐的社會現實。虞博士怎么就能擺脫周進、范進的那種精神狀態呢?這需要一種超拔的精神,把知識分子的精神超拔到一定高度。虞博士達到這樣的精神狀態和修養功夫,這是作者為超越世俗功名、超拔世人的靈魂而探求的一片精神家園。如果能像虞博士這樣人格自足,就不會為了追求功名富貴而發瘋而痛哭,就不會寡廉鮮恥。中庸追求以自然的生命節律來控引人的欲望,追求自然、社會、個人三者和諧的狀態。要保持心理的平衡,就需要保持人際的和諧,保持人與外在自然的和諧、人內在身心的和諧(也就是自我的和諧)。

乾隆前期,清廷定鼎經歷百年,物質繁榮有長足發展,精神危機卻愈顯突出。治弊療衰出路安在?吳敬梓深切感受到:與修身同時必須在全社會提振精神、重建文明。怎樣建設文化呢?儒家把禮樂文明作為治國的基本方略。禮樂的意義包羅廣大,不僅有外在方面的一整套秩序規范,并逐漸演化為特定的法規、制度;而且發展了與內在心性情感的聯系,并越來越強調內在精神是外在秩序的基礎,強調通過陶冶性情、調節情感,變原始性的生命為道德性的生命,達到人際和天人的和諧。

制禮作樂是儒士的本分。遲衡山體現了儒士的這種原始的基本性能,是原本意義上的真儒。當正統儒家的理想已被假儒高翰林認為只能充當修飾文章的“詞藻”、不能“當真”的時候,遲衡山仍然迂執地以制禮作樂為己任。他標舉的“禮樂兵農”,是后儒們強化農業文明的模式,成為《儒林外史》中真儒的政治理想。在以農為本的時代,富國之路主要是發展農業。如果說“兵農”講的是富國強兵,那么“禮樂”就是精神文明了。遲衡山說,朱元璋“定了天下,大功不差似湯武,卻全然不曾制禮作樂”。莊紹光朝見時,小說通過皇帝之口,也把“士大夫亦未見能行禮樂”作為當世的兩大不足之一。在禮樂式微之時,遲衡山秉承儒家的正統,繼絕學興禮樂。他決計弘揚泰伯精神,他說:

我們這南京,古今第一個賢人是吳泰伯,卻并不曾有個專祠……要約些朋友,各捐幾何,蓋一所泰伯祠,春秋兩仲,用古禮古樂致祭。借此大家習學禮樂,成就出些人才,也可助一助政教。

習學禮樂、成就人才、俾助政教,這是儒家“為國以禮”的禮治思想的正宗,也體現了儒家內修圣德、外行王道的總思路。虞博士當學官就身體力行以禮樂化俗。肯定性人物余二先生贊嘆道:“看虞博士那般舉動,他也不要禁止人怎樣,只是被了他的德化,那非禮之事,人自然不能行出來。”他們認為這是救弊之道。

這些賢人形象植根在傳統文化土壤中,在傳統社會中容易被體認,但現在人對他已經很生疏了。過去只重視批判性內容,對正面的、肯定性的現象缺乏研究,現在研究《儒林外史》,應該扭轉這種局面,應該有新的覺解。

王冕所欣賞的那“苞子上清水滴滴,荷葉上水珠滾來滾去”的荷花,飽含著返歸自然的氣韻。它不僅表現王冕愛自然,也是王冕能出污泥而不染的高潔人格的寫照。那么普通的景色,表現得那么自然、淡雅,充滿了生命的情趣,充滿了靈動的情志。物的形象是人的情趣的返照,這種意境顯現著王冕的人生境界。“人在畫圖中”,人與自然交融的畫面表達出的已不僅是一種人格理想,而且是一種理想的人生境界了:把功名富貴等異己力量所異化的人生,拉回到儒家的“自然的人化”和道家的“人的自然化”相融合的狀態,葆全人的淳真本性,主體獨立自足,情操高潔,又自由自在,超越特定社會性的限制,心靈與自然契合,在感性自然中體現了生命的真諦。

(編輯:孫育田)