當代戲劇創作要觀照“歷史”與“現實”

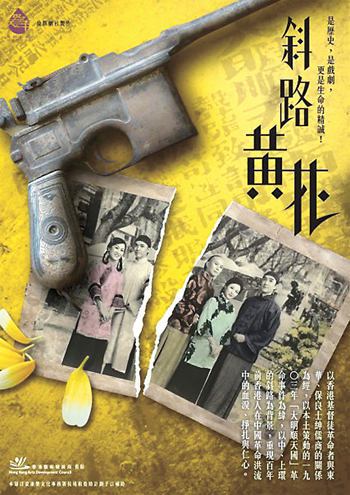

《斜路黃花》海報

《遍地芳菲》海報

后現代歷史學的興起,徹底地否定了歷史的客觀性、公正性,認為所有的歷史著作,都只是一個帶有許多副文本的文本而已。海登·懷特在《元歷史》一書中更把相對主義概念推到極限。在他看來,歷史,無論是對世界的描述、分析、敘述、解釋、還是闡釋,都是一種帶有虛構性、敘事性的話語形式,都必定帶有倫理的、哲學的含義,都不同程度地參與了對意識形態問題的想象性解決。

問題是,倘若歷史的敘事與文學的虛構毫無二致,為什么那么多文學家、戲劇家、哲學家,總是喜歡沾親帶故地與歷史拉扯上關系?巴爾扎克稱自己是“歷史的抄寫員”。郭沫若說歷史劇作家是在“發展歷史的精神”。存在主義哲學家卡爾·雅斯貝斯則說,對歷史的回憶構成我們自身的一種基本成分。

黑格爾在其巨著《美學》中寫道:“不能剝奪藝術家徘徊于虛構與真實之間的權利。”耶魯大學教授彼得·蓋伊在《歷史學家的三堂小說課》一書中說:“在一位偉大的小說家手上,完美的虛構可能創造出真正的歷史。”

問題是,虛構容易,真實難求。西方的歷史學家,從奧古斯丁的《上帝之城》(宗教哲學),到維科的《新科學》(歷史哲學的世俗化),到康德、黑格爾把歷史看成是人與社會制度不斷順應理性觀念的過程,再到20世紀70年代分析哲學興起,促成歷史哲學研究的語言學轉變……都無法解決歷史究竟是事實還是虛構,歷史研究究竟是科學還是藝術。

與歷史隔空對話,

不論歷史本質與歷史真實

在我國,20世紀40年代、60年代、70年代末至80年代初,曾經有過三次有關歷史劇的討論。40年代正是國共合作、抗日戰爭進入相持階段,大后方出現一次歷史劇創作的繁榮局面,涌現了郭沫若的《棠棣之花》《屈原》《虎符》、陽翰笙的《天國春秋》、歐陽予倩的《忠王李秀成》、阿英的《明末遺恨》、姚克的《清宮怨》、吳祖光的《正氣歌》……無不強調團結御侮、反對分裂的主題。同時,幾十位文化界人士參與歷史劇問題討論,強調的重點是:一、歷史真實;二、古為今用。20世紀60年代,國內正面臨三年自然災害等重大事件,全國大寫特寫《文成公主》和《越王勾踐》。據不完全統計,全國有100多個劇團先后創作、演出勾踐復國的故事,宣揚嘗膽臥薪、艱苦奮斗的精神。時任文化部領導的茅盾發表了《關于歷史和歷史劇》的9萬字長文,主張歷史劇既是藝術又不違背歷史真實。20世紀70年代后期,“四人幫”垮臺、“文革”結束,《大風歌》(陳白塵著)、《秦王李世民》(顏海平著)等劇應運而生,作品抒寫劉邦老臣反對呂后篡權和唐初的玄武門之變,一個重要目的均在批判“四人幫”篡權竊國。當時的一批有關歷史劇的論文中,最重要的是郭啟宏的《傳神史劇論》,提出“傳歷史之神”、“傳人物之神”、“傳作者之神”。

然而歷次爭議中,何為“歷史之本質”、“歷史之真實”、“歷史之神”……均是歧義叢生、不可深究之抽象概念。撇開歷史哲學的高頭講章,忘記理論家們的種種主張與信條,看看古今中外的戲劇現實,我們會發現另一種完全不同的情況,在我國古典戲曲中,影響極廣、至今被不同作家、導演一再改編的元雜劇《趙氏孤兒》(紀君祥編劇),紀君祥在創作時,對歷史記述作了多處重大改動,構成情節中心——挺身救孤的,是兩個與宮廷斗爭無關的普通人:草澤醫生程嬰和退隱老人公孫杵臼。

而至今流傳不息的三國戲中的曹操形象,與《三國志》等史書記載的曹操,幾乎是兩個完全不同的人。西方劇作中,我們較熟悉的《上帝的寵兒》(或譯為《莫扎特傳》,編劇彼得·謝弗),將莫扎特一生的噩運,歸結為宮廷樂師薩略維的妒忌和陰謀,則完全是劇作家的虛構。香港話劇團去年演出的《哥本哈根》(編劇邁克·弗雷恩),寫二戰期間量子物理學家玻爾與海森堡的三次會見,其真相竟像“測不準原理”一樣撲朔迷離。

以上這些例子,為我們提供了什么啟示呢?我為什么不談論歷史本質、歷史真實這類玄奧又毫無結果的爭論而談“歷史感”?因為戲劇創作首先要有藝術感覺,與歷史隔空對話,重要的是要有歷史感。羅素強調治史“貴有史識,貴有創見、貴能道人所不能道”。克羅齊說一切歷史都是當代史。科林伍德認為歷史就是思想史,是人們思想活動的歷史。

不是宏大敘事的背書

而是當代生活的寫照

去年是辛亥革命100周年,香港話劇團先后演出了《遍地芳菲》《一年皇帝夢》,致群劇社演出《無名碑》《斜路黃花》,香港歌劇院、香港中樂團演出歌劇《中山·逸仙》……

我認為,只有當劇作家、導演、藝術家基于現實的獨特感受,對某段歷史的人或事有話要說,才能進入歷史劇的創作,才不會人云亦云,才不會變為宏大敘事背書。

從這一觀點看來,我比較看好《無名碑》和《斜路黃花》,不僅因為它們涉及香港的本土敘事,也不僅因為作品將史實與虛構作了較好的融合,更是因為作者有感而發,不吐不快。《無名碑》的編劇楊興安是同盟會早期領導人楊衢云的后人。他的創作動機既單純又質樸。他痛惜百年忠骨無人問,不忍本土英烈的事跡被歷史煙云所湮滅,決心“寫一出英雄肝膽、兒女情長的舞臺劇,給香港人欣賞自己本土的故事”(《創作〈無名碑〉的動力》,見演出場刊)。白耀燦在《斜路黃花》中,以感同身受的現代領悟,著力抒寫深深地嵌入在中國百年興亡史縫隙間的瑣細敘事。事實上,《無名碑》與《斜路黃花》在歷史意識上并沒有什么創新,既不涉及革命立憲的雙線敘事,不包含對“激進主義”的反思,也不像前幾年的電視劇《走向共和》對清末民初主流歷史敘述的顛覆(對慈禧、李鴻章等人的深切同情和某些肯定,對立憲派的重新評價)。但因其挖掘了被以往宏大敘事所忽略或故意遮蔽的史實,描摹普通人更容易感同身受的日常生計、日常勞作與歷史進程的關系,從而與以往、與他人、與主流的“辛亥革命”敘事拉開了距離。

不一定只有講述歷史故事才有歷史感,真切、深刻地描摹現實生活、現代人心理的劇作在有現實感時,也能有歷史感。這幾年我在香港看的演出不多,比較能觸動我的是莊梅巖的《圣荷西謀殺案》和黃永詩的《香港式離婚》。

《圣荷西謀殺案》敘述發生在一間海外華人居室的兩起謀殺案。它表現了主人公無論做什么、怎么做,都逃脫不了死亡的命運。生存的殘酷與荒誕,好像是一種身不由己的選擇或無從選擇。我之所以說這樣一出敘寫漂流異國與城市異化、人性異化的懸疑劇,具有真切的現實感與深刻的歷史感,是因為在編導者、演出者不動聲色的演繹中,碰觸的正是港人離鄉背井的精神危機與此地他鄉的不安全感。

《香港式離婚》的戲劇場景主要發生在一所專辦離婚案的法律事務所。在這里,所有的離婚案件均像一樁買賣,一件不涉及人的情感的業務。然而,反諷的是,操辦無數離婚案的律師事務所的男女主人公,最終卻因情感變異而離婚。港式離婚正是港人情感疏離的當代寫照。

(編輯:孫育田)