藝術×工學=設計2

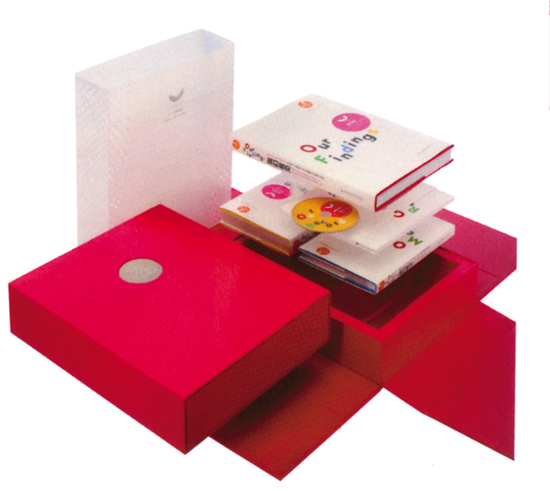

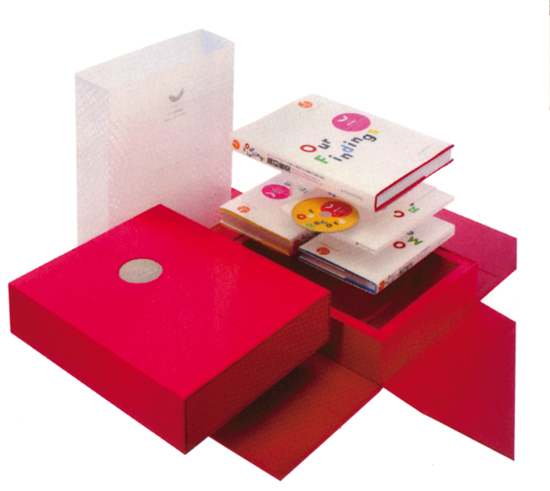

韓湛寧設計的《我們大運會》

一本書的印制涉及很多工序,尤其是打磨、切割、裝訂,樣樣離不開手工。設計師寧成春至今還記得20多年前制作《宜興紫砂珍賞》一書的過程,那時他在書籍切口處設計了左翻是魚、右翻是龍的圖案,圖案取自清代紫藝大師黃玉麟的作品《魚化龍》。“1991年,電腦還沒有普及,工人師傅用手工拼版,把圖片分割成240份,每頁順差二百四十分之一,每份還必須四色套準,裝訂時每手活上下分毫不差,難度可想而知,7000本成品本本精準。”可見,天馬行空的優秀創意必須通過高超的工藝技能去實現。

讓我們把視角轉向另一維度。設計是否傳達了內容本身?成本是否能夠完成想法?設計是否可以量化生產?手工的意義是否值得?這些設計師腦海中的問號,也在時刻考量著工學在設計中的作用。北京印刷學院設計學院教授韓濟平就曾糾結于書脊上的一個小釘子:“書脊上的釘子大都是平直的,但我想用那種有凸起彎曲的釘子,去了一家擅長印刷期刊的工廠,沒想到人家卻說實現不了,因為要投資上百萬元,重新引進一套流水線設備。”設計理念與標準化生產的沖突顯而易見。

工學之于設計的意義,也許就在這里。

設計師大都會遇到設計構思難以實現的困惑或克服不了的難點。對出版人、印制方來說,為實現品質控制,選用得當的材料工藝,達到符合設計要求的印裝,也都不容忽視。關于這些問題,正在北京雅昌藝術館展出的“藝術×工學=設計2——2012中國當代書籍設計藝術展”試圖做出解答。

有人說,iPhone用材料設計、界面設計、版面設計完成了對消費者“蘋果控”的設計,創造了全新的市場藝術,推行的就是這個理念。在中國出版工作者協會裝幀藝術委員會副主任呂敬人看來,“藝術×工學=設計2”這一“新設計論”是書籍形態的外在觀賞美和內在閱讀美相結合的概念,使設計達到其原藝術構想定位的平方值、立方值乃至多次方值的增值設計結果。就像一位建筑師調動一切合理的數據與建造手段,為人們創造舒適的居住空間,而書籍設計師要為讀者提供詩意閱讀的信息傳遞空間。具有感染力的書籍形態一定要涵蓋視、觸、聽、嗅、味之五感的一切有效因素,從而提升原有文本信息的增值效應。

藝術×工學,一方面要求設計師擁有嚴謹的工學修養,另一方面說明利用計算精準、制作精良的工學支持可以對設計產生影響,啟發、拓展設計師的思路,從而實現設計的二次方,并且無限延伸。此次展覽展出的國內著名書籍設計師的作品以及經由中國傳統手工藝打造的書籍,就將部分書籍設計師的創意通過工藝物化的配合,使設計的價值得以提升的實例展現給觀眾,其中沒有主角與配角。

(編輯:路濤)