朱屺瞻與關良“滬上重逢”

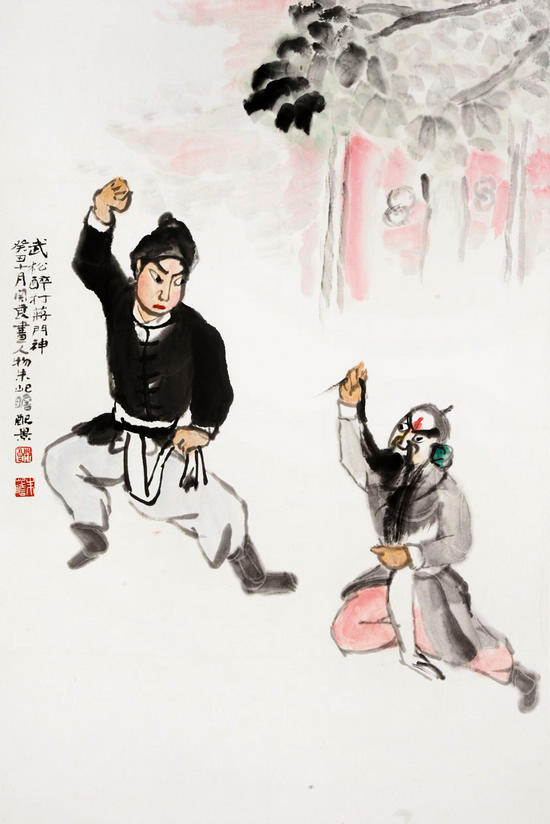

武松醉打蔣門神 關 良 朱屺瞻 合作

藝術家黃苗子留下了一本《畫壇師友錄》,描畫了半個多世紀以來藝術大師們的音容笑貌和藝術界的鮮活畫面,而朱屺瞻和關良長達50余年的友誼,可謂20世紀中國畫壇的另一段佳話。由朱屺瞻藝術館主辦的朱屺瞻與關良藝術展,不僅展出了兩位藝術大師的合作作品以及一些珍貴的歷史照片,同時展出朱屺瞻和關良各自的佳作數幅,在向觀眾勾畫兩位藝術大師真摯友誼的同時,也將呈現他們跨越中西,回歸傳統后創造的藝術臻境。

20世紀遠渡重洋學習西洋美術的青年當中,1917年赴日的朱屺瞻和關良當時還并不起眼,雖然去日本時都拜在同一位老師——藤島武二的門下,但彼此卻并不相識,那時的朱屺瞻25歲,關良17歲。朱屺瞻因為家庭原因僅在日本學習數月就返回了上海,而關良則在日本一直學習至1923年才回國。巧合的是,關良此后長期在上海美專任教,而朱屺瞻曾在美專學習,并在赴日留學前已經在美專任教師近4年,此后也一直與美專的各位同仁保持著密切的交往。1934年,兩位畫家在美專相識,從此鋪陳開日后影響中國現代美術史的藝術人生。

朱屺瞻在日本學習,最令他印象深刻的是西方的野獸派、印象派,而關良仰慕的畫風是印象派和后印象派,這成為影響他們日后藝術變法的重要因素。雖然他們的藝術最初都不為人所理解,關良的戲曲人物曾被許多人批評“形不準”,殊不知關良求的是近似兒童畫的“稚拙”味;朱屺瞻雖然學習了素描、油畫,但畫畫卻很隨性,讓人感覺很野,在美專時期,朱屺瞻的好友之一潘玉良就不客氣地批評他的畫“野”,但朱屺瞻卻不以為然的答道“求其意”。雖然1937年關良先到昆明,后又到四川等地,在這期間兩人不可能聯系很多,但1960年上海中國畫院建立以后,兩人同為畫院畫師,還同為上海文史館館員,在一起切磋的機會很多,有時常一起合作作品,關良畫人物,朱屺瞻配景;因脾性相投,外出寫生時也常在一起活動。

早年醉心于油畫,但最后卻回歸中國水墨傳統,朱屺瞻大膽引印象派、野獸派的色彩入中國畫,開創了一片天真爛漫的色彩世界,創造了新中國畫的新圖式;關良則以其對戲曲人物神韻的深刻把握和出彩表現,成為中國戲曲人物水墨畫的開創者——毋寧說這種回歸正是朱屺瞻和關良各自對中西藝術的超越,這種超越相反使得二人的藝術顯得深沉而又別出新意。兩人的藝術不約而同地追求著“拙”,只不過朱屺瞻是“樸拙”,關良是“稚拙”,不知道是否正是因此而“心有靈犀”才留下了后來的許多協力之作?無論后人如何勾畫朱屺瞻和關良之間的交往,毫無疑問的是,兩位藝術大師的交往及其藝術之間的相互影響,肯定比我們目前所知的更寬廣、深入。關良甚至曾專門為朱屺瞻的幼子繪制一本冊頁,朱屺瞻的家人十分珍視這本冊頁,至今仍然保存,兩人關系可見一斑。兩位已故老友的藝術聯展恰如故友重逢,讓后人得以重溫他們珍貴的情誼并欣賞他們卓爾不群的藝術風貌。

(編輯:單鳴)