[大視野]書非書

幾個世紀以來,人們對書籍的形式、作用及其對人類歷史進程和文明傳承的重要性,有著根深蒂固的理解。從《圣經》到《古蘭經》,從普林尼的《博物志》到達爾文的《物種起源》,這些世界上流傳最廣的書籍至今仍是人類對宗教和科學理解的范本,其理念也在廣泛的傳播和持續的發展中得以不朽。與其他消費品不同,書籍似乎有一種遠高于其商業價值的社會價值。雖然根據經濟學所倡導的價值規律,現代科技的價值遠遠超過那些印刷品,但人們仍堅持認為書籍比現代科技擁有更為持久和嚴肅的生命力。

如今,有很多書籍藝術家選擇重新使用已出版的書籍作為媒介進行雕塑,他們把書籍打碎分解進行解構和重塑,就像制作動物標本一樣。經過藝術改造之后的書籍雖然以藝術品的形式永存,卻不再擁有自身的生命存在。在科技進程和歷史遺產的戰爭中,書籍雕塑家成為了眾矢之的,受到了極為激烈的批判。人們把對書籍的毀滅或重塑看成一種褻瀆,即使當下書籍所扮演的角色已經受到其他信息媒介的強烈沖擊和挑戰而處在一種岌岌可危的位置。

書籍藝術家著眼于書籍中結構及其相互作用,他們用手中的匕首和解剖刀對其進行著不懈的探索。書籍自身所擁有的“句式”被切割和剝落以創造一種新的語境和更為流暢的論述方式;詞語被擦除;書籍的外觀重新回歸到了他們作為紙張第一次出現時的有機物質狀態。不用驚訝書籍的解構和拆析讓如此多的藝術家癡迷并且在全世界的藝術學院都成為一個完整的學科,因為在這條路上,書籍已經走過了幾個世紀。

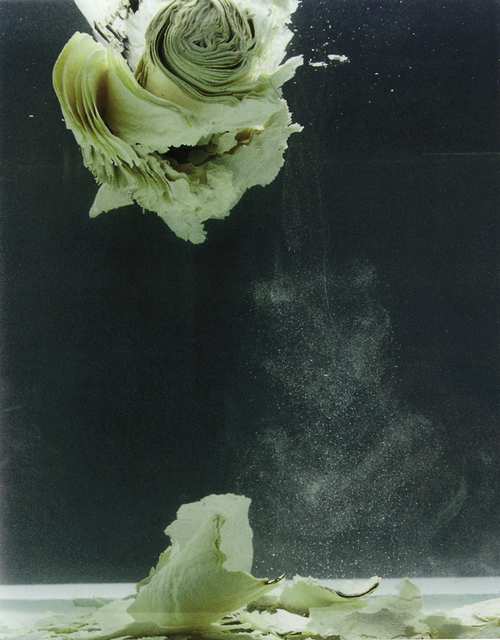

《1966》 2009年 Cara Barer 藝術家將舊的、被丟棄的書用水浸泡后塑形并拍照

《保持新生》 1999年 Graham Hay 這件作品是用一本印錯了的關于政府腐敗問題的調研報告制作而成。藝術家將報告文本削切成碎片并塑造成橢圓形

《橋》 Susan Porteous 藝術家將書籍分成多個部分后將其串聯,并與其他材質進行組合搭配

《地圖集》 Michael Bom 設計師利用一本地圖集和其它材料組合設計出的燈具作品

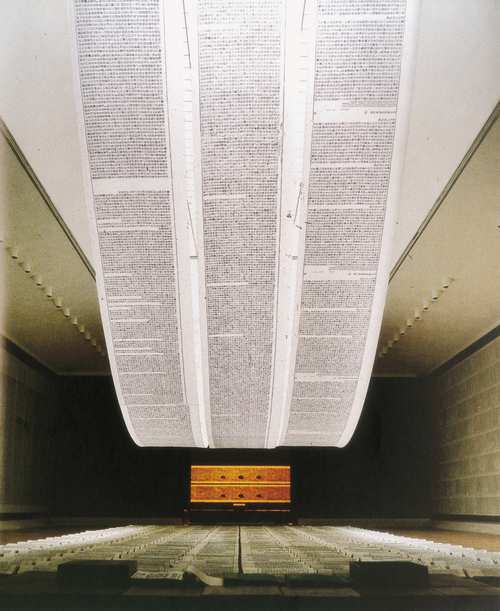

《天書》 1987年-1991年 徐 冰 此作品將宋體字拆分并做塊的重新堆疊,重新制造出一種新的、沒有含義的文字,用這種文字來讓人們重新認識中國

《通往美好閱讀體驗的階梯》 Jim Rosenau 用7本不同造型的書設計的墻面書架

(編輯:竹子)

![[大視野]書非書](./W020120914495513860899.jpg)