永遠的父親,永遠的中國學生兵

鄧賢父親等學生兵老照片/1944年攝于重慶

鄧賢父親從軍照/1942年攝于印緬戰場

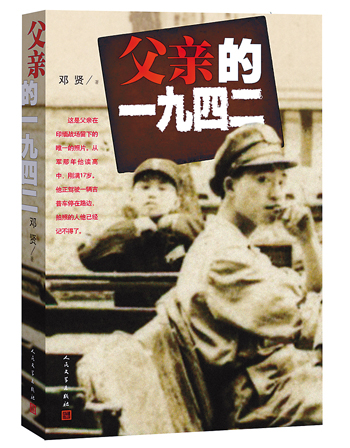

《父親的一九四二》

鄧賢 著

人民文學出版社

上世紀九十年代,臺灣的遠征軍老兵楊義富先生回鄉訪友,希望與成都地區的遠征軍老兵見見面。沒想到一下子來了五六十人。我驚訝地看見,這些年事已高的與會者大多是從事工程、科技、社科和文化教育工作的知識分子或干部,他們中有教授、學者、總工程師、總設計師、藝術家、企業領導、院長、廳長等,還有國外學成歸來的洋博士,有人還是享受國務院特殊津貼的專家。這些白發蒼蒼的老人,自從上世紀四十年代棄學從軍,遠赴印緬戰場浴血奮戰,至抗戰勝利后回國各奔前程,已有整整半個世紀沒有以中國遠征軍的名義聚會過,因此戰友見面格外激動,有人甚至血壓升高當場急救。

更令我吃驚的是,這些當年投筆從戎的青年學子,有很多人都出身優越,也就是那個時代的“富二代”、“官二代”、“名門之后”等等。比如父親的戰友楊叔叔,他的父親就是曾任四川省主席,人稱“四川王”的大軍閥楊森。而當年與我父親一同報名參軍的盧叔叔,他叔叔是國民政府的陸軍中將。我父親當然不用說了,他是國內赫赫有名的“棉紗大王”的兒子,標準的“富二代”,而以祖父為首的“裕(大)華紗廠”集團的四大股東里,就有三家人的兒子作為中國學生兵到印度打仗。要知道在那個戰火連天、國險民艱的年代,能送孩子念大學和高中的家庭都不會是普通百姓人家。

2004年,我應國務院新聞辦之約,帶領幾位文學青年完成一部反映印緬抗戰的口述體回憶錄。我們先后尋找、詢問記錄散落在世界十幾個國家的遠征軍老兵近千人,其中采訪達數百人,最終精選回憶錄五十二篇成書,書名叫做《同一面戰旗下——二戰中國老兵回憶錄》。該書于抗戰勝利六十周年之際以中、英、日三種文字向全世界發行。此次群體采訪使我進一步認識到,當年十萬后方學生大從軍的壯舉堪稱中華民族發出的“最后的吼聲”。試想,連校園里的莘莘學子都不再念書而是主動投身軍營(當時國民政府規定在校生免服兵役),以鮮血和生命踐行“抗敵救國,不當亡國奴”的歷史使命了,那還有什么能阻擋這條沉睡的古老巨龍走向覺醒和重生呢?

(編輯:路濤)