每把椅子都是有回憶的 ——導(dǎo)演王翀談新浪潮戲劇《椅子2.0》

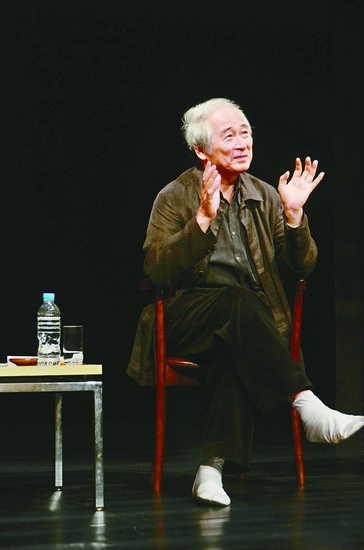

《椅子2.0》日本首演劇照

這幾年,當(dāng)王翀的各種2.0版話劇相繼推出,并形成不錯的口碑效應(yīng)時,這個1982年出生的青年導(dǎo)演,站在經(jīng)典的肩膀上玩出了自己的花樣。他執(zhí)導(dǎo)的《雷雨2.0》《椅子2.0》等,和原著有關(guān)系,卻又很不相同,幾乎成為另一部話劇。該劇在木馬劇場上演12場,這一次,王翀將實(shí)驗(yàn)的步伐走得更遠(yuǎn)。

演出《椅子2.0》時,木馬劇場的觀演空間被顛覆了。平時的觀眾席全空著,觀眾坐到了舞臺上,這里放了100多把形狀不同的椅子……長條木板凳、小板凳、竹椅、沙發(fā),年代最早的有清朝中期的,最新的則是剛從天意市場買來的。觀眾進(jìn)場后自選椅子而坐,當(dāng)話劇開始時,他們才發(fā)現(xiàn),演員就坐在他們身邊,至于下一位出場的演員是誰,他們依舊不知道。更超出想象的是,四個先后出場的演員,和觀眾坐在一起,沒有過多的肢體動作,用平時和朋友聊天一樣的狀態(tài)和語言,分別講述了一個故事。演出結(jié)束后,王翀讓認(rèn)為這四個故事都是真的觀眾們舉手,然后他告訴大家,這是真的,而且是每個講述者的親身經(jīng)歷。

在這部戲里,王翀是導(dǎo)演,好像也是演員。在戲的開始和尾聲部分,他起身,邀請觀眾互動,說著尤內(nèi)斯庫原作《椅子》里的故事和臺詞,在戲劇的主體部分,四個演員講著自己的故事甚至情緒激動流淚時,他坐在一米開外的一張白色大椅子上,自始至終看著他們,神色嚴(yán)肅。

這四個故事,有回憶自己少年時代被欺負(fù)失去自尊后立志復(fù)仇,后來以同樣的暴力對待他人的;有講述自己的老叔,一個樸實(shí)憨厚的男子艱辛而努力地生活,最后被病痛折磨的;有講述自己的一段刻骨銘心的戀情,說不清楚為什么愛卻深愛的;有年到七十渾身傷病和兒子平靜坦然地討論自殺的。親情、愛情、命運(yùn)、病痛、變老、自殺,這些話題沉重壓抑,卻又真實(shí)得可怕,如你我曾經(jīng)和正在經(jīng)歷的人事和生活,以及看似誰都無法抗?fàn)幍乃廾?/p>

這些故事是不是太沉重、太灰色了?能不能有一些光明積極的故事?一次演出結(jié)束后,有觀眾這樣問王翀。王翀不可避免地提到了他為自己的戲打出的概念——新浪潮戲劇。“創(chuàng)作新浪潮戲劇的語境,其實(shí)就是麻花系列及娛樂至上的語境。這些藝術(shù)作品給觀眾的全是正能量,但如果藝術(shù)全是這種正能量,可能藝術(shù)對社會來說就會變成負(fù)能量。”他說,“我們創(chuàng)作的作品,是希望觀眾從中獲得感動和思考的。”他也并非不傳遞正能量,在第四個故事的結(jié)尾,70歲的演員林蔭宇的講述,以回憶當(dāng)年自己在醫(yī)院生兒子的場景和體驗(yàn)結(jié)束,“用女人生育后代的驕傲營造了上揚(yáng)的氣氛,將戲往光明的方向推”。

誕生于上世紀(jì)中期的尤內(nèi)斯庫的《椅子》是荒誕派戲劇,探討的是虛無主義,其實(shí)最開始王翀計劃排原著,后來連續(xù)推翻了五六個想法,最終誕生了現(xiàn)在的《椅子2.0》。王翀一直強(qiáng)調(diào),這部戲和原著的關(guān)系非常少,“觀眾不需要知道原著的故事,當(dāng)然如果知道,可能會品味出更多的趣味”。

拋棄了劇本,拋棄了戲劇沖突,《椅子2.0》最重要的一個主題就是質(zhì)疑戲劇本身。“也可以說是反戲劇。”王翀說,“當(dāng)林蔭宇就是林蔭宇時,她是否還在表演?當(dāng)一部戲劇沒有編劇時,它是否還稱之為戲劇?”戲劇到底是什么?戲劇可以怎么樣?這是他希望通過這個作品探討的問題。“傳統(tǒng)戲劇特別希望給人答案,這個是好人,那個是壞人,但這個作品不希望給大家答案。我覺得戲劇可以這樣,這樣更有意思,這里有生活里的真實(shí)和感動,真人真情感的流露。編劇藝術(shù)和這臺演出相比,可能在某種程度上顯得矯揉造作。”

王翀不愿意過多闡釋這部戲的表現(xiàn)形式背后自己的意圖,但當(dāng)很多觀眾都好奇并愿意解讀結(jié)尾處四個演員沖著空無一人的觀眾席投擲沙包,同時回答他“你們當(dāng)中誰最有錢?誰最幸福?誰最冷酷?誰最孤獨(dú)?”等問題的這場戲時,他透露了自己的構(gòu)思:“扔沙包本身是游戲,同時也是一種回憶。每把椅子都是有回憶的,第一個故事里的打人似乎有游戲感,第四個故事談?wù)撟詺r似乎也有游戲感,這些間接的細(xì)膩的小游戲,也正是它們和原作《椅子》之間的細(xì)膩聯(lián)系。”

(編輯:竹子)