平面設計:只有敬畏,才能熱愛

中國的現代設計發展已有半個多世紀,雖然中國設計師的水平已經與世界接軌,但至今還沒有一部中國現代設計史。正因如此,很多設計傳統隨著時代變遷已經開始被淡忘,將老一輩設計師的故事重新講述,也許可以提點后人,不忘初衷。也希望這些故事有朝一日能從他們的個人履歷變成中國現代設計史的一部分。 ——編 者

“設計一本雜志需要多少錢?什么,這么貴?不就是把圖片和文字堆進排版軟件里面嗎!我就是不會那軟件,要不就自己做了,要知道平面設計這么賺錢,我也選這個專業了。”這樣的聊天內容已經讓無數設計師從極力解釋到一笑了之。與此同時,被大量轉發的微博“設計毀一生,平面窮三代”更像是平面設計從業者發自內心深處的吶喊和自嘲。就在被人們誤解為平面設計是一個可以“少勞多得”的職業之時,學術界開始發出設問:平面設計死了嗎?

如今是一個設計軟件普及的年代,仿佛人人都能成為一名設計師。相對于3Dmax、Maya等三維設計軟件而言Photoshop似乎更容易上手,這款常被稱為“PS”的軟件似乎已經快成為普通人眼中平面設計的別名,認為只要學會“PS”就可以橫闖平面設計界的人不在少數。“平面設計≈圖形處理+圖文編排≈Photoshop+排版軟件≈Photoshop=PS”這一些列荒謬的約等于造成了文化的缺失和理論的匱乏,如此一來,平面設計不死才怪。回頭想想,到底什么才是平面設計,已經成為了這一學科在中國能否繼續前行的關鍵環節。如果說普通大眾對平面設計的誤解可以原諒,那么專業院校的學生對平面設計到底是什么越來越模糊那可算是真正的悲哀了。

平面設計是什么?平面設計從業者要有怎樣的擔當?這些問題也許可以從前輩們的經歷中尋找答案。10月12日至31日,由清華大學美術學院主辦的“余秉楠教授執教50年設計作品展”在清華大學美術學院美術館舉行。展覽共展出余秉楠教授設計作品百余件套,學術文獻著作數十部,集中展現了余秉楠教授1956年以來的學習、教學以及藝術實踐、藝術交流的最具個人特色的、最重要的學術成果。

對于所有學習平面設計的人來說,整個展覽更像是一個懷舊展,展覽中所有展品都滲透到了平面設計界所有人的生活之中,甚至與每一個中國人都息息相關。這些作品也許可以從微觀角度很好地說明什么才是真正的平面設計,一個平面設計從業者要有怎樣的擔當。

萊比錫大學馮德利希教授同余秉楠一起在輔導學生作業。

讓人感動的圓頭、線腳

在大約4厘米見方的方格內,平均劃分出576個小方格,這已經超出了大多數人的耐心極限,要以如此精細的小方格作為參照網格手繪出圓宋體漢字,并要保證繪制的上百個漢字每個相同或相近筆畫的粗細一致、轉角度數一致,甚至每筆收尾處的圓頭、線腳都幾乎一致,實在是一件磨練意志的工作。就是這樣一套由余秉楠教授親手繪制的字體設計手稿在展廳中震撼著無數觀眾。之所以說這套作品令人震撼,并非單純因為它的精細,更是因為這套作品讓所有人感受到了當下平面設計教育遺失了什么。

如今,隨著科技不斷發展,電腦操作取代了修煉意志的手繪,與此同時,學生們對自己所學專業的敬畏感也隨之被取代。先裱紙再洗手、挽起袖子、戴上套袖、墊上襯紙,這一系列手繪前的準備工作似乎像是一個儀式,這樣的儀式與基督教徒的飯前禱告一樣,可以讓初學平面設計的學生對專業產生敬畏感和神圣感。只有這樣培養出來的學生才可能知道平面設計是什么,才可能愿意投身到基礎設計研究工作之中。

看余秉楠的作品可以深切地感受到他不是在做設計,而是在做學問。作為國際上第一套由中國人設計完成的拉丁字母印刷體——“友誼體”的設計者,余秉楠不僅讓外國人看到了中國設計師的才華和努力,也用這樣一套作品給祖國交了一份滿意的答卷。

余秉楠回憶起當年作為新中國成立后第一批公派留學生在德國萊比錫平面設計與書籍藝術大學學習的日子依然歷歷在目。他說,在萊比錫平面設計與書籍藝術大學入學的第一堂字體設計課就是拿起筆寫字,以此來熟悉不同書寫手法和書寫工具,就這樣寫上幾周后才能進入臨摹階段,這一階段臨摹非常像中國書法的臨帖,但不同的是不能按照自己的喜好臨摹,而是要按照時間順序臨摹。要從2000多年前紀念碑上的文字開始一直臨到古典主義時期字體,再到巴洛克風格等一系列現代主義字體風格,這一過程需要至少1年的時間才能完成,1年之后不僅了解了文字發展的歷史,也從文字歷史中了解了整個歐洲的藝術史,就是在這樣的學習過程中慢慢對字體設計產生了興趣。

余秉楠通過德國的學習和長期國際交流,為中國帶回了血統純正的現代設計。

余秉楠接到老師給的第一個設計任務是設計一套可以應用于多種用途的印刷字體。經過長時間的設計之后終于得到老師的認可,并把他的作品拿到西德的字體設計專家面前共同商討改進方案,西德專家們看過設計稿后一致得出結論:這是一個中國人的設計,因為從設計中看出了毛筆書寫的痕跡。就在這一設計完成后的一天,東德總理視察萊比錫平面設計與書籍藝術大學,余秉楠被總理秘書叫去單獨談話,在談話中他才知道,他所完成的設計是周恩來總理的囑托。1959年,前民主德國總理格羅提渥訪華,周恩來總理委托其為中國培養一位能設計拉丁字母印刷體的中國留學生,這個任務交給了阿爾貝特·卡伯爾教授,這位教授正是余秉楠在德國學習的導師。1962年以優異的成績畢業并獲得碩士學位的余秉楠謝絕了導師的挽留,回到了闊別6年的祖國,開始為推進中國藝術設計事業的發展而努力工作。

“友誼體”曾獲得“德國當代最佳印刷字體獎”,后來在德國應用中被稱為“中國字體”。1963年,這套字體作為國禮贈送給中國文化部,德方把“中國字體”的銅模和鉛字轉交給中國大使。如今,這套字體已經被英國和德國兩家字體公司數字化。2010年開始,余秉楠親自指導這套字體的數字化工作,“友誼體”將以“方正秉楠體”的名稱與中國用戶見面。

余秉楠不僅在字體設計領域為中國人贏得了榮譽,同時也為中國的字體設計作出了不可磨滅的貢獻。余秉楠回國到原中央工藝美術學院工作,但在他一堂課未上的時候就被借調到了上海印刷技術研究所,于1962年6月至1963年9月參與印刷字體設計的藝術指導和設計工作。當時中國正在開始印刷字體簡體化的改革,上海印刷技術研究所完成了“宋一”、“黑一”、“宋二”、“黑二”四款印刷用字體的設計工作。“宋一”、“黑一”專為《辭海》設計,“宋一”為正文用字,“黑一”為標題用字。“宋一”曾被用于《人民日報》《漢語大詞典》中。“宋二”和“黑二”專為《毛澤東選集》設計,如今電腦中常用的黑體和宋體兩款字體正是由“宋二”、“黑二”兩款字體于上世紀90年代數字化而來。余秉楠除了指導并設計完成以上四種字體之外,還為《辭海》專門設計了一款配套拉丁文字體——“辭海細體”,這是新中國生產的第一套拉丁字母印刷活字。2012年9月北大方正正式開始對這款字體的數字化工作。

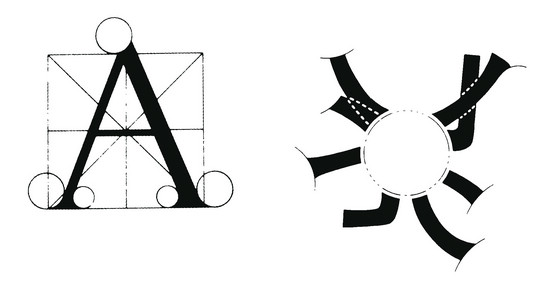

黑體字筆形塑造圖。如今電腦中常用的黑體和宋體正是由余秉楠參與設計的“黑二”、“宋二”兩款字體演變而來。小小的印刷字體每一筆都是經過科學測算后繪制而成的。

(編輯:單鳴)