回望晚明——兼談展廳效應

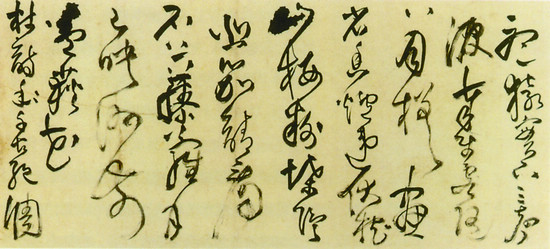

杜陵秋興詩 王 鐸(明)

上世紀80年代至新世紀之初,中國書壇追慕晚明變革書風的思潮甚眾。在這個紛擾多元又兼容并包的文化時代,為何晚明書風重又被當代書壇選擇、認可、推崇?推崇晚明書風之于當代究竟意義何在?這一時期書法藝術究竟以怎樣的藝術魅力滋養并影響著當代書法家的思考和創作?

明中葉以后是中國文化發展史上的重要時期。從哲學到文學藝術領域,興起了解放思想、張揚性靈、反對模擬復古的思潮。一大批藝術家重個性、重獨創、重主體性情的抒發——李贄的“童心”說,湯顯祖的“唯情”說,公安派的“性靈”說,董其昌在藝術上主張“天真”和“平淡”,徐渭則強調“獨創”和“天成”。這股思想變革的潮流,帶來了書法史上的重大變革。在明末,張瑞圖、倪元璐、黃道周、王鐸、傅山等諸書家的書法作品中,便能看到思想自由、個性解放的洗禮對他們書法藝術語言及審美觀念的影響。始終植根于“二王”帖學、循規入矩的“三宋二沈”、“吳門四家”,影響到晚明的“云間書派”;而早期的宋克、中期的祝允明以降,王鐸、傅山、八大等人,與徐渭、董其昌、倪元璐等人匯成一股藝術潮流,他們對于書法的筆法氣韻之美、墨意氣勢之美、章法形式氣象之美進行深層開掘——徐渭的曠達奔放不拘一格,張瑞圖的結體尖峭方折,黃道周的章法綿密拘攣,倪元璐的筆法峭拔逼仄,以及集大成的王鐸在筆法、墨法、章法的處理實踐上表現得大氣厚重、廣開奇局——打破了魏晉至元末明初尺牘、手卷案頭的把玩審美貫性,改為廳堂遠距離視覺欣賞的藝術形式,書法家徐利明等曾撰文認為,正是從晚明的巨軸行草開始,中國書法進入當代書法創作的“先驗時期”。

晚明書法與當代潮流有著天然相仿的“基因”,因而,當代書壇對于王覺斯、傅青主的追捧亦有些亦步亦趨之感。當代書法進入展覽時代以來,與晚明書家“小字到大字、坐書到立書、案頭品到壁上觀”的創作語境頗有相通之處。這讓晚明書法一方面作為傳統書法藝術創作的延續,另一方面又成為當代書法創作的“先驗者”,在書法藝術走向純藝術審美的道路上扮演了舉足輕重的角色,有著承前啟后的意義,它讓文人自娛式的書法創作逐步走向“自娛亦娛人”的展示式創作,導致了如今書法創作觀念的重大改變。

而今,展廳效應幾乎演變成為“展覽至上”,導致書法創作的幅式普遍向大幅、巨幅發展;展覽中漫山遍野的條屏闖入視線,更是書家為了追求書法作品幅式的共同創作取向。同時,小楷書、小行書、小草書作品也為遷就展廳效應,選擇劃分若干個塊面上下相續成大型條幅或左右相續成大型橫幅。這是傳統幅式面對當代書法文化語境而不得不做出的適應與調整。300余年前,傅山寫下“死蛇掛樹”一般連綿纏繞的線條,如同蝴蝶振翅,形成了當代書壇“反正統、尚奇異”的總體特征。

同時,一些書家也發現,在宏大的尺幅之中,不少書法藝術本體的內容卻再也禁不起細看。一些年輕書家追求點畫起止的粗頭亂服,美其名曰“痛快淋漓、一氣呵成”;“王鐸的字,注意到了勢的拓展,并在將小字放大過程中不失筆法的精微,強調筆勢章法的協調和奇崛氣勢。其實,我們細細品味王鐸的書法作品,就會發現他在藝術上確實達到了爐火純青,其用筆是很精到的”。書法家胡秋萍認為,20世紀末期行草書創作開始追慕晚明變革書風的熱潮,讓書家重氣勢、重視覺效果,但對于“流”而非“源”的追摹,讓一些書法創作者把個性風格和表現主義的東西張揚過頭。“當代書法在技術品位上爭奇斗艷,然而,也就在形式至上的展賽熱潮中,我們又一次感受到了書家人文精神的缺失。像學識、修養、氣度這些自宋以來被傳統書家奉為書法之靈魂的東西已被過度的形式張揚所消解。重技巧,輕內涵,無論怎么花樣翻新,也只能稱作匠才而已。”徐利明說。

面對徐渭、倪元璐充溢了大風起兮云飛揚一般豪邁與雄渾的作品,書法界要做的,似乎不應是如何“如燈取影、不失毫發”地臨摹和復制,而是改變盲從的藝術心態,思索深入傳統并從傳統中轉換出繁復、多元的審美趣向,用中國式的筆墨書寫的問題。回望晚明,就有著如同書法家邱振中所言,“只有當線條獲得足夠的表現力時,書寫才上升為藝術,線條組織才上升為藝術語言”的文化意義。

朱衣道人傅青主在他的時代看到了元朝以來巧媚造作之惡習,便振臂一呼“寧拙勿巧,寧丑勿媚,寧支離勿輕滑,寧直率勿安排”,力求從拙、丑、支離、率直4個審美因素進行矯正;而今,要想診治當代的展廳效應,也應像傅山、王鐸那樣“施以法術”——這似乎就是當代有所作為的書法家們所肩負的責任。

(編輯:單鳴)