山陰道上,徐來的清風——當代中青年書法家談傳統(tǒng)與創(chuàng)變

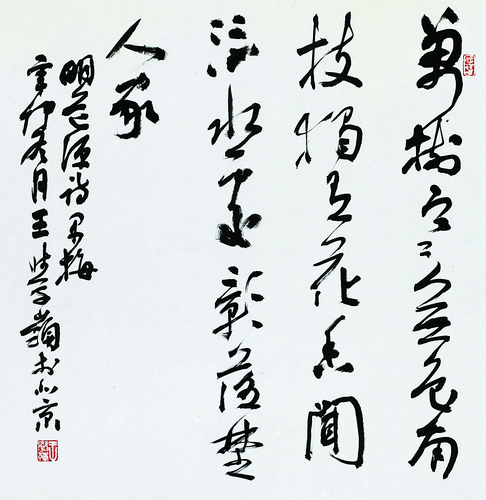

毛國典書法作品

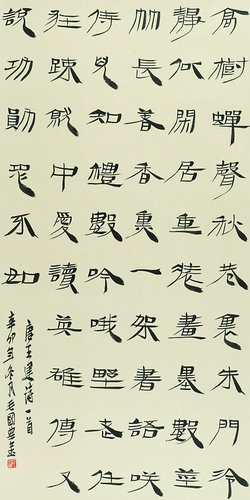

或粗狂飄逸,或簡遠高古,或恬淡靜雅,或樸拙凝重,或遒勁有力,或稚拙憨態(tài)……在近日由中國書協(xié)和中國文學藝術基金會主辦的“2012《中國書法》年展·當代中青年60家提名展”上,中青年書法家給書壇留下千姿百態(tài)的書法樣貌和千差萬別的藝術觀感。

60家展,或者為書界推崇的中青展、新人新作展,不少入展作者都是30至40歲的生力軍,展覽也都在于發(fā)現(xiàn)中青年書法人起筆落墨之間充滿的靈氣、智慧和學養(yǎng),亦構(gòu)成當代書法的一個縮影:魏晉書風的復蘇、書體的融通、飛白的激活、筆法的開拓。年輕書法家在網(wǎng)絡時代偏好的交互式感受、沙龍化研究、多向度體驗,為書壇吹來鮮活靈動的生動氣息。反觀書史,中國書法家在少年時期可以看出潛質(zhì),具有了筆墨功力,經(jīng)典作品多是40歲前后出現(xiàn)。米芾37歲寫《蜀素帖》,蘇軾47歲寫《黃州寒食帖》,顏真卿50歲寫《祭侄文稿》……或許我們可以說,關注中青年書法家,以及他們對傳統(tǒng)經(jīng)典和西方理論的吞吐,就是在窺探中國書法發(fā)展的未來之路。

傳統(tǒng)是什么?

“章法的出新生奇、漢字結(jié)構(gòu)的視覺強調(diào),以及傳統(tǒng)書法幅面形式的拓寬與創(chuàng)新,是中青年書法家創(chuàng)作的共同趨向。”在中青年書法創(chuàng)作的問題上,評論家黃君如此說。他認為,當代中青年書法在顯性文化上表現(xiàn)為漢字結(jié)體、造型方面的變形、拉伸,而在隱性現(xiàn)象中,則是充分借鑒了現(xiàn)代美學的構(gòu)圖原理,使造型更具時代美感。

“在深入經(jīng)典的基礎上”,眾多書法家都在黃君的定義前加了這樣一則狀語。由于書法家王學嶺以帖學為主,主攻小楷,很容易讓人聯(lián)想到泥古不化,而在他看來,學習經(jīng)典的成功關鍵就在于對傳統(tǒng)文化的解讀和提煉,“秦漢天真、魏晉飄逸、隋唐凝重、宋元疏朗、明清寬博,書法創(chuàng)作既要體現(xiàn)當代風尚,也要善于展示傳統(tǒng)精神”。“從《禮器碑》《曹全碑》開始,到武威漢簡,再到馬王堆帛書,我有意把漢隸和簡帛書嫁接并統(tǒng)一在一種風格之中,形成自己的風格和符號。”書法家毛國典說。而書法家劉月卯則認為,對傳統(tǒng)的理解與把握,決定著筆墨的純粹程度,“當前對古法的運用需要再認識、再精研,這更加堅定了我立足傳統(tǒng)經(jīng)典的信念,這種信念決定了自己對傳統(tǒng)、對古法的一種渴求”。

劉月卯視之為“信念”的,在書法家李嘯那里凝結(jié)為:曉書理、勤臨摹、融古今、懷天下。翰墨同契、內(nèi)外雙修的和諧統(tǒng)一、人格修養(yǎng)于創(chuàng)作本體的參與和滲透,讓越來越多的生力軍體察到“傳統(tǒng)”這把雙刃劍的力量所在。“現(xiàn)在繁忙的工作使我不能再像以前那樣靜靜地臨帖、學習、創(chuàng)作,沒有更多的時間來研究和思考自己創(chuàng)作中的問題,這讓我真正感到了創(chuàng)作的艱難,但也促使我重新考慮如何讓自己在這種快節(jié)奏的生活中尋求突破”,毛國典說的不是他的個案,而是當今眾多青年書法家的共同趨向——以傳統(tǒng)跳躍到現(xiàn)實生活之外的環(huán)境之中,走到遙遠的歷史文化氛圍中,以筆墨和宣紙達成今人與古人的交流與對話。“我在不斷完善自身創(chuàng)作的同時,也在思考并盡力避免自我重復的問題。我想,解決這一問題最根本、最有效的方法就是不斷加強對傳統(tǒng)的學習和對其他優(yōu)秀作品的借鑒,唯有如此,方能突破自己一貫的創(chuàng)作模式,表現(xiàn)出新的追求。”書法家張繼說。從這個意義上而言,深入經(jīng)典,已經(jīng)不是一句留在口頭上的話,而是流落在明窗凈幾之間、書卷筆硯之中的現(xiàn)實。

面團+發(fā)酵劑

“關于書法創(chuàng)作與創(chuàng)新的問題,我覺得中國書法家和西方藝術家的不同之處在于你必須熱愛漢字,了解漢字的產(chǎn)生、發(fā)展、演變,臨摹古代碑帖,掌握傳統(tǒng)書法中各家、各派、各時代書風的特征,熟練操控毛筆書寫過程中的運筆技巧。書法創(chuàng)作、創(chuàng)新的諸多理論,古人書論早已涉及過,無須從西方藝術理論中找由頭、挑詞匯。”說這話的書法家邵巖讓人頗為驚詫——在中西文化劇烈的碰撞下,年輕書法家大膽實踐、創(chuàng)新,積極從西方藝術和藝術理論中尋找、生發(fā)書法新面貌的可能性,一直以來,他的作品都被看成最西方、最先鋒的“當代藝術”,而他卻從《書譜》《道德經(jīng)》《藝概》《圖畫見聞志》中尋找現(xiàn)代書法創(chuàng)作的提示和理論依據(jù)。

“現(xiàn)代書法之路并非偏食西方現(xiàn)代、后現(xiàn)代思想就能解決其根本問題,恰恰相反,暴飲中國傳統(tǒng)書法史是相當必要的。西方思想僅僅是推進中國書法繼續(xù)前行的發(fā)酵劑,脫離中國傳統(tǒng)書法這塊面團,再好的發(fā)酵劑也于事無補。”邵巖解釋說。

“面團”得“筋道”。“創(chuàng)作上,最大的問題是技法”,書法家王厚祥的觀點是“藝術首先是精到的技術”:“不管我們怎樣講思想、觀念、審美、形式,最后還是要落實到技法上來,再好的審美理想,沒有過硬的技術做支撐也無法實現(xiàn)。”王學嶺也表示,他至今仍每天堅持臨帖,時時糾正可能或者將要犯的“筆路錯誤”,還能從中發(fā)現(xiàn)昨日沒有發(fā)現(xiàn)的心得——這和“什么主義”無關。

在面向青年的講座中,中國書協(xié)副主席陳振濂曾被問及一個問題:我們當今的書法風格,是來自書齋還是來自生活?或者說,傳統(tǒng)社會的文化環(huán)境丟失了,我們靠什么去彌補“傳統(tǒng)”?陳振濂對此的答案是“兼容并蓄”,既立足于當下又立足于未來。

他對西方藝術理論和創(chuàng)作對于書法的“浸染”,似乎比邵巖更“開明”。用西方的構(gòu)成方式或者古代的書論系統(tǒng)來解讀書法,無論是最古典還是最現(xiàn)代的方法都可以,關鍵是我們能否利用得恰到好處。“就好像一個會外語的人很少會固執(zhí),因為他會換一種方式想問題,不會很偏激。”

“當下書壇,風向莫測,每個書法家都要有自己固定的審美坐標。”在迅猛中求安靜,在快捷中求舒緩,在寫意中尋覓精致,或者如書法家韋斯琴感悟的,不管東方或者西方,傳統(tǒng)或者創(chuàng)變,“當我筆成為習慣,當線條顯露性情,當愛在文字里流淌時,寫著,便是最美的享受”。

如李嘯言,“山陰道上,那徐來的清風,正是我的筆在行走”。

(編輯:竹子)

| · | “龍飛蛇舞·辭舊迎新”中青年書法家優(yōu)秀作品選登 |