楷書創作的追求與思考

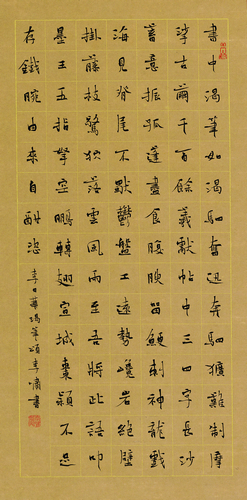

李嘯楷書作品

一個書法家首先是一個社會人,對于國家、對于時代負有切實的社會責任和人文關懷,這應當成為藝術家的自覺訴求。楷書創作的壯美內質,正是和自身的社會責任感相匹配、相適應的和諧組成,所以對于楷書創作中壯美內質的追求,實際上也是這個大時代有責任感的書法家自身的內心需要。

長期以來,相對于楷書創作以典雅、秀美、溫潤為主流的風格,我則更傾心于楷書創作中擁有壯美內質。從對書法史的觀照中可以看出,楷書作為正書的主要組成部分,它從產生伊始就肩負著更多的社會責任。相對于行草書的個體性,規范楷書因其承擔的文化義務,形式要求更加具備社會性,擁有博大的廟堂氣象和擔當精神。在楷書逐漸發展的過程中,形式和精神完全吻合的壯美書法至今仍然擁有重要的參考意義。

隨著改革開放30年來的經濟快速發展,我國現在已經進入了一個文化大發展、大繁榮的時代,作為當代書法家,絕不僅僅局限于單純的藝術追求。楷書創作,強調的是其中的壯美內質,而非簡單地從形式上進行劃分。所謂壯美內質,在楷書發展過程中的兩個重要時期——魏書階段和唐楷階段,有其不同的表現方式。在魏書豐富的面貌之下,是創作者較為一致的審美趨向:在楷體書法從不成熟走向成熟的這個過程中,它上承漢人遺風,用筆古厚含蓄;而其氣質,則籠罩于魏晉風度之中,追求簡凈、自由,字法頗矯健多姿,飽含著藝術從自發走向自覺狀態時,被激發了的喜悅和自信,顯得元氣淋漓。

結合自己的審美,我最青睞一些無名的魏書墓志,它們的作者往往是出身低微,由于具體歷史條件的限制,這些墓志很多并未書丹,而是以刀代筆,直接鐫刻于石料之上。相對于成熟的楷書創作,其書法風格天真、自然、率性。走刀軌跡清晰可辨,因而在楷書的共性美外,更有率真之中的個性美。在以刀代筆的急就過程中,書法的流動感得到了很好的體現。

唐人尚法,唐人楷法曾經是后世宗法的不二經典,成為學書的首選門徑,其創作者所從屬的主流語境,其書寫過程中的宏大敘事感,以及其作品建立于如此基礎上所表達出來的方正、博大、厚重的藝術感受,都還是當代楷書創作值得借鑒的重要成分。我在對唐楷的取法過程中,結合自己的審美取向和藝術追求,將學習的重點落在褚遂良的楷書上。在他的創作中,動態之美不是無意之舉,而是明確的藝術追求,一方面筆墨流走,富于節律之美;另一方面構字、筆法中,暗合隸意,從而和魏書、隋人書法,均有順承結合之處,是我心目中楷書創作的重要可消化元素。

當代楷書創作,依托經典進行考量,存在一些誤區。這種誤區表現在碑學范疇楷書的創作中,往往在于誤將筆墨的粗野、字型的過度夸張變型當作碑學體系雄強之美的表達方式,其背后所隱藏的是缺少對書法本體的細微體察。魏書固然有神采飛揚之作,但其本質,無不落實于天真渾厚,內質沉靜艱深。而當代某些創作,一味張揚個性的背后,恰恰是底氣不足,缺乏真實的個性。作為楷書,當其完全喪失詳、靜之美,實際上也就喪失了楷書存在的深厚社會文化背景。

而純粹帖學體系的楷書,往往局限于一家一體,追求小情調,小趣味,以陰柔的審美趨向為主要特征,其筆調過于流走,其形態多過于秀美。作為個人的逸興閑情,歷史亦不乏其人,但如若從歷史的角度,從一個書法創作者的歷史責任進行考量,則該類楷書創作則缺少藝術創作的本質元素:創新元素。在這樣一個文化大發展、大繁榮的時代,藝術創作者必須承擔應有的文化責任,所以對于此類楷書創作也應當保持清醒的認識,這可以是創作的起點,但決不應該成為創作的終極目標。

基于以上認識,我的楷書創作試圖打破簡單的形式局限,保有楷書創作中的審美核心——以壯美內質為根本目標,實現楷書創作中的內在融合。魏書變化豐富,富有激情。我重視其在不拘手法的創造中形成的效果;而對這種效果的筆法進行改造從本質上來說就是嶄新的過程。舉例來說,魏書橫劃中,有一種削筆而下起頭的方法,這其實是直接鐫刻上石形成的“切刀”的筆勢效果。但這種筆勢爽利干凈,富于速度感,我在楷書創作中通過自身探索以狼毫切筆之法創作出如此筆法。而基于對楷書廟堂性質宏大敘事狀態的認同,我從結體上較多放棄了魏書以外的飛揚恣肆,而是借鑒其生動率性之處,從一些精巧的方面,以唐楷為基礎,以魏書為創新因素,進行含蓄的融合改造,從而構建屬于自我楷書創作的空間語言。

唐楷法度森嚴,即便于動態使轉中亦求筆筆到位,而在當代書法純粹藝術化的追求中,筆筆到位,則實多虛少,缺乏藝術創作和審美中的思維空間,故參照于魏書,對于唐楷的筆筆到位進行改造。一方面更加突出了楷書創作中的速度感,彰顯創作的情緒性和隨機性,另一方面也因此尋求整體創作的虛實相生,凸顯當代楷書創作的藝術性。

總體而言,我的楷書創作首先經歷了從魏書到唐楷,又從唐楷回歸魏書的學習過程。而根植于我對楷書壯美內質的追求,對于當代楷書立足傳統、尋求創新的信念,選擇適合自我性情的古代碑帖,以壯美內質為融合的主要準繩,以唐楷、魏書相互改造,從而尋找屬于自我、呼應時代的正大楷書。對于具有壯美內質楷書風氣的呼喚是時代精神的要求,是民族文化復興的要求。而自我創作中相關于此的現實探索,則希望對于當代楷書創作者具備一定的參考意義。

(編輯:竹子)