西方“藝術終結論”對中國藝術發展的現代隱喻

《蒙娜麗莎》原作

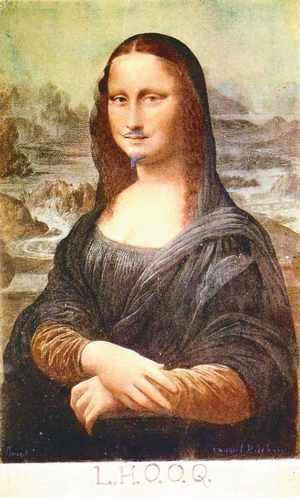

被杜尚加上胡須的蒙娜麗莎

被PS自拍的蒙娜麗莎

(藝術)就它的最高職能來說,藝術對于我們現代人已經是過去的事了。因此,它也已喪失了真正的真實和生命,已不復能維持它從前在現實中的必需和崇高地位。

——黑格爾

“藝術終結論”誕生于西方語境,在當下中國文化建設中成為熱議話題之一。西方的“藝術終結論”自有其特定的歷史內涵和歷史語境,與中國當下文化藝術的發展邏輯似乎格格不入。雖然同樣是在現代性語境中遭遇“藝術終結危機”,但我們還是可以從西方“藝術終結論”的批判聲里找到許多富有積極意義的現代隱喻。

一

藝術終結命題的提出意味著藝術的消亡、終止嗎?當然不是,所謂“藝術終結”不過是現在藝術遭遇困境的一種話語修辭而已。

在人類的現代藝術發展史上,關乎“藝術終結”的話題屢被提及。最早是1828年黑格爾在《美學講演錄》中第一次為藝術下了“終結的判語”。他認為藝術的最高職責——“對真理的絕對表達”在市民社會的觀念形態與生活方式中已經失去了依托的身殼,淪為漂泊的孤魂。他說:“(藝術)就它的最高職能來說,藝術對于我們現代人已經是過去的事了。因此,它也已喪失了真正的真實和生命,已不復能維持它從前在現實中的必需和崇高地位。”在西方現代社會近兩百年的變遷中,海德格爾、本雅明、阿多諾、阿瑟·丹托、鮑德里亞、詹姆遜等人都曾涉及這一話題,或從藝術哲學的視角,或從文化社會學的視角不斷修正、補充、豐富、延展著黑格爾的論斷。

“藝術終結”命題于上世紀80年代傳入中國,薛華先生在《黑格爾與藝術難題》一書中最先提出,此后一度被擱置。本世紀前后,伴隨著國內社會文化環境的多元轉型,藝術在新的生存語境中遭遇到了一系列難題。恰在此時,美國著名文學評論家希利斯·米勒在2000年“文學理論的未來:中國與世界”國際學術研討會上亮出“文學終結論”的觀點。這引起了國內學者的熱烈討論,國內許多學者如杜書瀛、童慶炳、周憲、朱國華、賴大仁、趙勇、金惠敏、彭亞非、余虹等人都對此做出過回應。如杜書瀛的《文學會消亡嗎?》、童慶炳《文學獨特的審美場域與文學入口——與文學終結論者對話》、周憲《“讀圖時代”的“圖文”戰爭》、李衍柱《文學理論:面對信息時代的幽靈——兼與J.希利斯·米勒先生商榷》、彭亞飛《圖像社會與文學的未來》、賴大仁《文學研究:終結還是再生?——米勒文學研究“終結論”解讀》、朱國華的《電影:文學的終結者》、劉悅笛的《藝術終結之后》、金惠敏的《媒介的后果·文學終結點上的批判理論》、周計武《藝術終結—— 一種現代性危機》等。國內學者對此問題態度復雜,有贊同,有反對,亦有既贊同且反對。雖然,希利斯·米勒是站在“文學”的立場上提出了“終結”的命題,但國內學者很快就將與文學同樣處于危機境遇的其他藝術形態聯系在一起,如繪畫、雕塑、建筑、戲劇戲曲、民間藝術、媒體藝術、公共藝術等,回到了關于“藝術終結論”的命題討論中,回到了黑格爾、阿多諾、阿瑟·丹托等人的診斷中去。

藝術終結命題的提出意味著藝術的消亡、終止嗎?當然不是,所謂“藝術終結”不過是現在藝術遭遇困境的一種話語修辭而已。盡管黑格爾以降的二百多年來,藝術隨著社會文化語境的變遷屢屢遭遇“終結”,但今天藝術仍然以其自身的規律發展演繹著。正如黑格爾一邊宣稱“(藝術)就它的最高職能來說,藝術對于我們現代人已經是過去的事了”,一邊又說藝術“還會蒸蒸日上”。也正如阿瑟·丹托說:“藝術終結之后還是有大量的藝術被創作出來。”

二

西方學者對“藝術終結”的看待方式總結起來就是“危機-反思-批判”模式,這是一種“以破為立”的模式。

既然,“藝術終結論”不過是哲人、文人關乎藝術困境的話語警告方式,藝術仍然按照其既有的規律“欣欣向榮”著,那么我們還有糾結于此的必要嗎?對于中國當下的藝術建設而言,我們更需要的是從這話語修辭背后洞悉其中更深層次的危機內涵和文化機制。

黑格爾提出“藝術終結論”的歷史語境是古典藝術向現代藝術轉折的時代,其思想內核吸納了19世紀早期的啟蒙理性精神,強調藝術的精英意識和批判意識,拒絕平庸和世俗。正如周計武在其撰著《現代語境中的藝術終結問題研究》中指出“一種現代性的價值立場,一種整合的烏托邦信念,是黑格爾強調理性的重要性,提出‘藝術的終結’問題的最終原因”,而市民社會新興的藝術形態顯然已不能滿足藝術這個“原始職能”。阿多諾等人是在文化工業背景下闡釋“藝術終結”命題。高度的技術化、工業化造就了大眾文化的繁榮,但隨之而來的文明的壓抑、藝術個性的消解,也形成了“順從的藝術”與“反抗藝術”的對立,構成了此階段“藝術危機”的內在邏輯。阿多諾等人更傾向于通過藝術自律批判功能來實現對現代人精神危機的審美救贖。阿瑟·丹托等人提出“藝術終結”的社會文化語境在時段上最靠近我們當下,這是一個從現代向后現代轉型、消費文化所締造的“仿像”世界。阿瑟·丹托基于多元、平等、包容等后現代意識形態對這個命題提出了自己的看法。阿瑟·丹托認為,現代藝術在1964年的某個時刻終結了,標志性事件之一就是那個波普藝術大師安迪·沃霍爾《布里洛牌包裝盒》的展出,在這里藝術與日常生活的界限消失了,藝術的經典敘事模式(表現模式和再現模式)消失了。藝術似乎越來越僭越了自己的領地。美國藝術史評家格林伯格曾經提出:“每門藝術都不得不通過自己特有的東西來確定非它莫屬的效果。顯然,這樣做就縮小了該藝術的涵蓋范圍,但同時也更安全地占據了這一領域”。但是在阿瑟·丹托時代,不僅藝術與日常生活界限消失,而且藝術與他藝術、藝術與非藝術的邊界都在消失。

通過梳理黑格爾等人的“藝術終結”命題,會發現其中有這樣幾點內涵:一是藝術神性的消解。藝術的這種神性光環在黑格爾那里是真理與形式和諧適配的古典主義模式,也即“絕對真理”、“精神理念”的表達以及與之相應的承載形式。然后,在市民社會形態中,藝術的神圣性被弱化瓦解,讓位于市民社會情趣。在本雅明那里,這種神性光環的消失,是因為資本主義工業的復制性、程序化生產,使得藝術“獨一無二的靈韻”的消解。

二是藝術的意識形態批判。在阿多諾、霍克海默、馬爾庫塞為代表的法蘭克福學派那里,現代資本主義社會的文化工業在科技意識形態的助力下,已經實現了資本主義意識形態的全面滲透,藝術審美救贖功能在現代資本主義龐大的文化工業體系下已經失去了批判精神。

三是藝術自律的危機。所謂藝術自律,實際上是藝術維護自身確定性以和非藝術相區別。而自現代藝術以來,在科技進步和工業生產的推動下,藝術自律日益難以維持。從印象派反叛古典主義藝術傳統,將現代生活納入藝術的表現范疇,藝術與藝術、藝術與非藝術、藝術與日常生活的邊界就在一步步消融。達達主義、波普藝術、現代工業設計、影視藝術的此起彼伏使之達到了某種新高度。

從上述關于“藝術終結論”內涵演繹的歷史過程中,我們可以看到西方學者在歷史語境不斷變遷中對藝術危機的一種“反思式回應”模式,是基于西方哲學二元認識論的思維模式,站在批判立場上將藝術的時代變遷與傳統藝術觀念、藝術標準對立起來。也即,西方學者對“藝術終結”的看待方式總結起來就是“危機-反思-批判”模式,這是一種“以破為立”的模式。

三

同樣遭遇藝術終結危機,中西方藝術危機中出現了許多相同相似的表征,我們應該秉承什么樣的思路來借鑒吸收西方“藝術終結論”呢?

“藝術終結論”作為關乎藝術生存危機的一種表達,能在國內引起共鳴也是因為我們當前的藝術發展同樣遭遇到的認識困境、發展的瓶頸。無疑,西方“藝術終結論”對藝術危機內涵的把握,對藝術危機內在文化機制的把握,為我們提供了很多啟發。但我們對任何理論的消化吸收都必須秉持中國意識,都必須意識到存在一個中國語境和中國化的問題。

中西現代文化語境存在著錯位,這當然會導致我們對藝術終結產生不同思路。西方學者關于“藝術終結”的批判,是建立在西方社會現代性內涵充分發展的基礎上,建立在西方現代藝術自足自律充分發展數百年的基礎上,建立在西方藝術不斷尋找突破、創新以及將藝術的突破、創新建立在不斷的自我否定、自我批判之上。而中國20世紀才開始現代社會的啟蒙,現代藝術的發展建立在社會建設現代性的過程中,現代藝術無論在量還是質上還不足夠豐富的基礎上。與西方現代藝術那種否定性的“在破壞中建設”的思路相比較,中國現代藝術的當下發展則更需要經歷一個正能量的建設過程。如果我們直接把西方理論和模式拿來照搬,情緒化地對之以簡單的挪用或抵抗,對藝術困境的解決表現出悲觀否定姿態,這種“以破為立”姿態顯然與我們的正能量需求不相適宜,也是不識時務的。

但同樣遭遇藝術終結危機,中西方藝術危機中出現了許多相同相似的表征,也因此在西方“藝術終結論”的“危機-反思-批判”模式中,隱含著可以對中國文化建設提供借鑒價值的隱喻,能夠觸及問題的內核。那我們應該秉承什么樣的思路來借鑒吸收西方“藝術終結論”呢?在這里,我們更傾向于轉換一種看待問題解決問題的思考模式,將西方對待“藝術終結”的“危機-反思-批判”模式轉化成“危機-反思-順應”模式,那么我們就很可能看到藝術發展的另外一片天地。我們將這一轉換分解為三個方面陳述。

第一,從神性的消解到藝術的祛魅

藝術神性光環的消解是黑格爾、本雅明等人內心對于藝術的糾結。“絕對精神理念”、“獨一無二的靈韻”成就了藝術的“魅”性,藝術被供在神龕之上叫人頂禮膜拜。這里的藝術是貴族精英的特權,在普羅大眾那里高高在上,可望而不可即。黑格爾所說的“藝術終結”,是貴族藝術、精英藝術的終結。現代科學的飛快發展宣布了“眾神的黃昏”的到來,揭去了世界神秘的面紗,催生了現代社會的市民生活方式和生活觀念。以往藝術品“獨一無二的靈韻”也在機器復制的巨大能量中漸行漸遠。藝術的“魅性”被消解,這對上流的貴族及精英階層而言,不失為“藝術的終結”,所以黑格爾等人因秉持貴族精英立場而難免發出這哀婉之聲。

在這貴族藝術終結之后,是大眾藝術的隆重登場。普羅大眾和藝術來了一次親密的接觸。藝術在其藝術史上第一次俯下身段傾聽普羅大眾的聲音,滿足大眾的需求。普羅大眾發現原來藝術不是那么神秘,她距離自己的生活是這么的貼近。藝術的大眾趣味替代了以往的高雅趣味,藝術的展示替代了以往的膜拜。藝術祛除“魅性”的過程,正是藝術在大眾生活中得以普及、滿足大眾生活對藝術需求的過程。讓更多的人能夠分享人類藝術的智慧成果,這本身就是藝術史的大跨步。所以順應“藝術的祛魅”過程,我們所應做的建設性工作應該是如何拓展藝術發展的空間,建立藝術發展的多端平臺,提升藝術發展的層次和質量,讓藝術惠及越來越多的人。與其對“藝術終結”發出不甘的哀怨,不如以順應樂觀的姿態迎接藝術的大眾化轉型。這是藝術史的發展趨向。

第二,從意識形態批判到文化軟實力建設

法蘭克福學派的大師們像馬爾庫塞、阿多諾、霍克海默、哈貝馬斯把目光瞄準了在現代資本社會工業體系過程中的藝術生產,他們稱之為文化工業。在他們看來,現代資本社會文化工業生產出的“大眾藝術”,其齊一化、程式化、標準化的產品,將傳播了虛假的繁榮、黏合了統治階層與普羅大眾階層的矛盾,以表層的幸福、自由、平等掩蓋了極權社會的不公,建立起了大眾對現實社會秩序的認同性。我們認為,法蘭克福學派對文化工業的批判在某種程度上切中了文化工業的要害,同時也不可避免地流露出精英化的傲慢。其對大眾文化意識形態功能的偏見和排斥,遮蔽不了藝術的意識形態功能對社會文化建構的積極意義。不管法蘭克福學派的批判多么驚天動地,當今世界各國謀求通過壯大文化工業,增強文化軟實力以傳播本國意識形態,及在利益博弈中爭取的文化主動權是不爭的事實。當然,法蘭克福學派對文化工業持“破”的姿態有他們的資本,因為他們身處資本主義的“后工業”時代,西方文化工業的滲透力和傳播力都空前繁榮,弊端也顯山露水。

法蘭克福學派對文化工業的意識形態批判對國內影響非常大,國內一些學者常常援引他們的觀點對國內文化藝術建設也持批判態度。但是,我們必須意識到,國內將文化藝術納入產業軌道,不過是近十來年的事,我們正行走在文化建設的路途中,尚未“立”起來,何來“破”的資本?放眼全球,誰的文化工業強大,誰的文化軟實力就強大,國際文化競爭的主動權就掌握在誰的手里。美國的電影市場占據了全球80%以上的份額,美國的文化也借助著美國影像的滲透向全球擴張。因此,在文化藝術建設的過程中夯實文化軟實力才是我們需要借助藝術的意識形態功能所做的工作。培育優勢文化、提升科技含量、拓展文化利益是提升文化軟實力、加強文化傳播力、影響力的重要舉措。

第三,從藝術的自律危機到藝術的跨界拓展

藝術的自律危機來自于自身純粹性和邊界性的消解。杜尚的作品《泉》是個很典型的例子。一個原本不登大雅之堂的小便池,被藝術家隨便勾勒幾筆后便華麗轉身成為所謂的藝術品。這里,這個不堪之物徹底擊垮了藝術的純粹性,同時也隱喻了藝術與生活邊界的消融。的確,如果從維護藝術自身的純粹性和邊界性的角度講,這誠然是藝術的危機。但是如果眼光更宏觀長遠些,我們又怎么能不認為這是藝術在新的情境下自覺跨界,拓寬了自己的生存疆域呢?藝術向生活跨界,在文化工業中體現為應用型藝術的發展壯大。所謂應用型藝術是指與社會生活生產實踐相結合的藝術形態,如產品設計、藝術創意、藝術品牌打造、影視制造等等。藝術除了向生產生活實踐領域跨界,在現代科技支撐下,藝術和藝術、藝術與非藝術之間的邊界也被消解,表征為藝術和藝術、藝術和其他行業之間的跨界。比如戲曲藝術借鑒吸收了影視的表現手法,借力網絡保存傳播。比如影視動漫和通訊、傳媒聯手。比如現代雕塑和瑪雅、3DMAX等計算機軟件的合作。比如圖書和電子存儲技術的結合而誕生的電子圖書。這里,在國內受到最多爭議的莫過于“文學與圖像”的跨界。在一些學者看來,伴隨電子媒介和大眾文化的興起,傳統文學藝術的價值觀念和存在方式受到前所未有的沖擊和挑戰。保守的文學主義者認為,人們將目光都轉向了影視等圖像媒介,而對傳統的文學關注越來越少。其實,電子媒介取代印刷媒介之后,人們只不過對文學的閱讀方式產生了變化,從前的“讀文學”演變成“看文學”。每年都有大量的文學作品被改編成影視作品,而成功的影視作品中有90%都改編自文學。好的文學作品不僅可以成就一部影視作品,還可以成就一位導演。而一部成功的影視作品不僅擴大了文學的影響力,也可以成就文學作者的個人價值。作家莫言《紅高粱系列》與導演張藝謀的跨界合作就是這樣雙贏的范例。以順應的心態看待藝術的跨界行為,我們可以看到它不僅催生了藝術的新職能,還激發了藝術的創造力,拓展了藝術的表現空間、表現效果。

總之,我們在西方“藝術終結論”的批判聲中,讀到了其對于中國文化藝術建設的有益隱喻,這種隱喻是建立在對“中國語境”和“中國問題”認知之上的。學者趙勇其文章《法蘭克福學派的中國之旅——從一篇被人遺忘的序言說起》曾這樣提到:“(法蘭克福學派)批判理論正在進入中國。中國當然不同于產生批判理論思想的社會,也不同于二十年前這些最早得以傳播的西方國家。批判理論的這種穿越迄今為止不為人知的領域的旅行,將不可避免地產生意料不到的后果,這種結果只能受到歡迎。法蘭克福學派總是對被一個社會制度接納為正統教規感到不安……當理論旅行時,思想得到了傳播,正是那種因此而產生的雜交才是重要的。”這里,我們也想以這段話作為本文對“藝術終結論中國行”的收尾。

(編輯:高晴)