《美狄亞》手稿200多年后重見天日

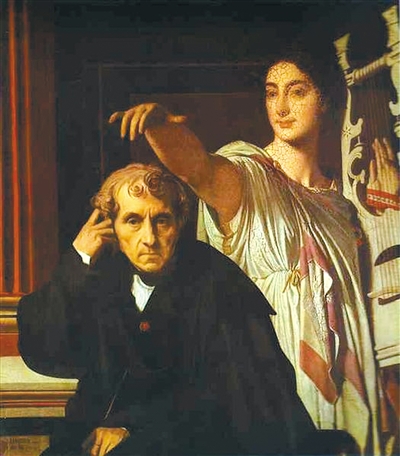

法國畫家安格爾(J. D. Ingres)筆下的凱魯比尼。

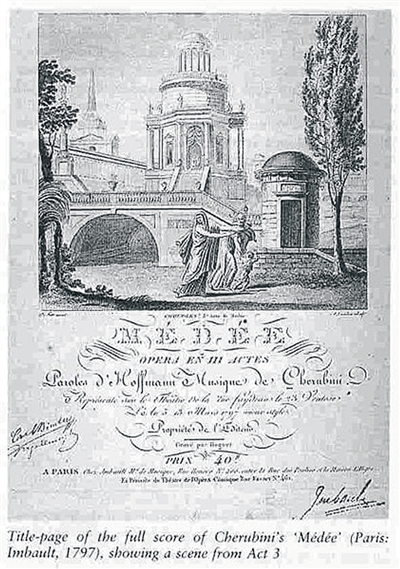

歌劇《美狄亞》曲譜封面。

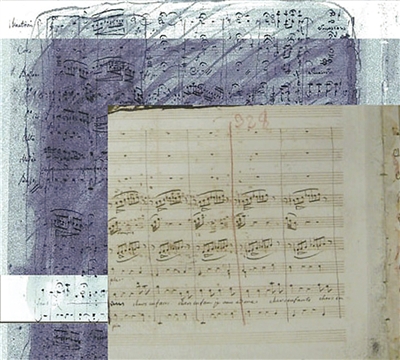

被修復后的部分樂譜。

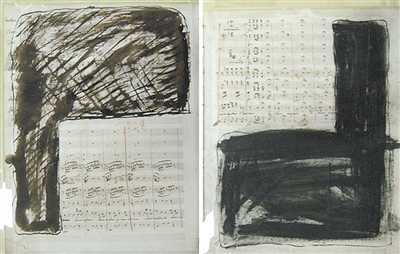

凱魯比尼可能是因為評論界批評這部歌劇太長,所以才把最后段落涂黑了。

據(jù)國外媒體報道,意大利作曲家路易吉·凱魯比尼(Luigi Cherubini)216年前的歌劇《美狄亞》(Médée)原稿結(jié)尾部分,近日被世界最先進的X光儀器成功修復了。貝多芬曾說過,凱魯比尼是他同輩作曲家中最偉大的,而勃拉姆斯也認為《美狄亞》是戲劇音樂的里程碑。

日前,來自英國曼徹斯特大學和美國斯坦福大學的科學家利用X光儀器讓被涂抹掉的曲子重見天日。國外研究專家稱,凱魯比尼可能是因為評論界批評這部歌劇太長,所以才把這部歌劇最后的詠嘆調(diào)給涂黑了。

根據(jù)科學檢測,《美狄亞》原稿是用含金屬的墨水譜寫的,但是最后被涂抹的段落使用的是另一種物質(zhì),并未檢測到金屬物質(zhì)。斯坦福線形加速器中心的儀器能“透視”到被涂抹掉的原作。

該專家小組成員包括了曼徹斯特大學地球化學家羅伊·伍格琉斯(Roy Wogelius),他曾用同樣的儀器檢測出1.5億年前的化石。伍格琉斯說:“我們常說解開化學不解之謎,檢測化石是如此,現(xiàn)在檢測這部歌劇也是這樣。這就是凱魯比尼的不解之謎——我們重新發(fā)現(xiàn)了他的書寫痕跡。通過這個儀器,你能看到所有書寫的痕跡,包括音符、不同樂器的標記以及歌詞部分。”

根據(jù)檢測,凱魯比尼是用黑色物質(zhì)把《美狄亞》最后一段涂抹掉了。伍格琉斯博士說:“這種物質(zhì)可能是用來擦鞋子的。在可見光下,我們是看不到所涂抹的內(nèi)容的。就好像有人用鞋油涂在報紙上,你是看不到報上的文字的。但他是用一種特殊墨水所寫的,有不同的金屬成分。我們用X光儀器‘刺激’墨水中的金屬成分,使得墨水能有光,然后我們就依照這個光來繪制圖像。”

《美狄亞》(Médée) 是凱魯比尼最著名的歌劇作品,劇作源自希臘悲劇大師歐里庇得斯的《美狄亞》及法國劇作家皮埃爾·高乃依(Pierre Corneille)的《梅德》。1797年巴黎首演。1809年,凱魯比尼在原作基礎(chǔ)上刪去了約500小節(jié),寫成了一個精簡版。此后被不斷改編。歌劇同名主角便一直被視為女高音演唱實力的艱巨挑戰(zhàn)。其中比較有名的改編是女高音瑪麗亞·卡拉絲在1953年演出的版本。

■ 人物小傳

路易吉·凱魯比尼

(1760-1842)

意大利作曲家,以創(chuàng)作歌劇和宗教圣樂著稱。1760年生于意大利佛羅倫薩,6歲隨父親學習音樂。13歲就創(chuàng)作了多首宗教作品,被譽為音樂神童。1785年受邀為法國創(chuàng)作《得摩豐》,并于1788年在巴黎大歌劇院演出。1822年,凱魯比尼被任命為巴黎音樂學院院長。1841年,他成為法國歷史上首位獲得榮譽軍團勛章司令勛位的音樂家。1842年,凱魯比尼卒于巴黎,安葬在拉雪茲神父公墓,距離肖邦的安息地僅四米。貝多芬曾說過凱魯比尼是自己同輩當中最偉大的作曲家。

(編輯:蘇銳)