鏡像連接夢與現實

“鏡像連接”展覽現場

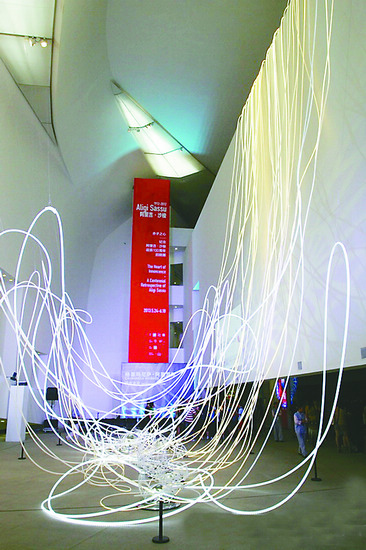

如果有機會在6月2日至22日期間走進中央美術學院美術館大門,想必會一下子停住腳步:無數條內嵌LED燈泡的發亮軟管從金屬半球的源頭延伸開來,一路鋪展,錯綜復雜地交織、纏繞,最終如藤蔓一般從地面“爬”到頂端。面對它,獨自欣賞已然足夠精彩,因為從不同的角度看會有迥然各異的效果;結伴而來的人更玩兒得不亦樂乎,忍不住找各種有趣的位置相互拍照。

一件作品,不再只是被掛在墻上靜靜等候,也不用人們到金碧輝煌的殿堂頂禮膜拜,它讓所有的觀眾參與其中、各得其所。“第一次走進中央美術學院美術館時,我就被這里所呈現的亮度、張力以及純粹的線條所吸引。美術館絕不僅僅是為了展覽而存在,它還應該為藝術家提供靈感甚至是挑戰,只有這樣,才能與欣賞它的人進行真正的交流。創作這件燈光裝置作品時,我將這個美術館帶給我的全部感受融入其中,并將它命名為‘鏡像連接’,我希望它能夠連接空間、作品與每一位觀眾自身。”來自秘魯的藝術家格里瑪尼薩·阿莫羅斯如此闡釋。

作為第十三屆“相約北京”活動之“拉美藝術季”的閉幕展覽,格里瑪尼薩·阿莫羅斯為觀眾詮釋出南美風情的現代感,更別具匠心地將東西方不同的文化意蘊通過她的創作連接在了一起。

要讀懂格里瑪尼薩·阿莫羅斯那些看上去神秘、有些魔幻色彩的作品其實并不難,只要對南美遠古的印加文化有所了解。她的祖國秘魯正是失落的印加古國的原址地,印加人特有的信仰、觀念與藝術都在她的作品中有所映照。故鄉在被人們盛贊為“南美花園”的智利沿海城市利馬,“海邊出生、海里長大”的格里瑪尼薩·阿莫羅斯,小的時候總是喜歡在燦爛的陽光下,追逐著海浪玩耍,觀察那些被強烈海風推到岸邊的海水泡泡。故鄉的一切潛移默化地影響著她日后的創作:裝置作品大都以管狀和球狀的形式出現,管狀的靈感來源于秘魯的的喀喀湖中的高香蘆葦;那些輕盈、夢幻的球狀則是源于無憂無慮的童年中關于泡泡的記憶;而印加文化里令人稱奇的艷麗色彩——明黃、粉紅與濃烈的藍,也是她不可或缺的創作元素之一。

成年以后,格里瑪尼薩·阿莫羅斯前往紐約學習繪畫,而后又轉向雕塑,不過她的作品卻是以裝置和影像為主。“如今我們所生活的世界,需要有各式各樣的藝術形式存在,無論是繪畫、雕塑還是裝置,它們只是媒介不同,藝術的表現力都可以是強烈、迷人的。所以,為什么不做更多的嘗試呢?”面對記者的疑問,格里瑪尼薩·阿莫羅斯侃侃而談,還饒有興致地介紹起她為“鏡像連接”作品展開幕精心搭配的一身“裝置范兒”行頭——層層纏裹在身上的墨綠連衣裙隨著肢體的曲線生動延展,蹬在足底的木跟涼鞋則與條紋長筒襪相映成趣。

在紐約高樓林立、難見廣闊天空的環境中生活,讓格里瑪尼薩·阿莫羅斯格外懷念智利的山與水。因此,將傳統與自然融入摩登與人工,是她最想在作品中實現的平衡。走過世界的各個角落,一直身在他鄉為異客的她覺得中國最親切,因為“這里的自然風光讓我想到了故鄉利馬,特別是那些瀑布和年代久遠的石橋,給了我創作‘鏡像連接’的靈感”。為了這次展覽,用4個月的時間進行準備,格里瑪尼薩·阿莫羅斯去了中國的很多地方。“我只會說兩句中文,‘你好’、‘謝謝’,但已經足夠用了。在中國,有很多的人熱情地幫助我,是他們讓我的夢想成真。所以,‘謝謝’!”她流利的英文中夾雜著仍略顯生疏的“你好”和“謝謝”,有些害羞但十足真誠。

就地取材是不變的創作鐵則,格里瑪尼薩·阿莫羅斯堅持每一件作品之所以不可替代,必須來自此地、此刻。“鏡像連接”的裝置用料全部在中國制作,就地取的“材”還包括中央美術學院美術館建筑本身給她帶來的震動和挑戰。“對新技術、新材料的運用我很有自信,從2004年就開始合作的燈光師也會將繁雜的燈光序列搞定,但這一次,我還要有所突破。曾經看過的瀑布和石橋,讓我想到根據不同的燈光,營造出水流由平緩到湍急的過程;中央美術學院美術館的極簡風格又讓我聯想到中國古老的書法藝術,所以特別加強了軟管鋪陳的流動性,讓它具有一種書寫的感覺。”生活在一個被人工環繞的世界中,這是無法改變的現實,但格里瑪尼薩·阿莫羅斯希望每一位觀者面對她的作品時,能夠回想起自己質樸、美麗的故鄉,不忘童年時曾有的夢想。

(編輯:單軒)