低齡“造星”當慎行

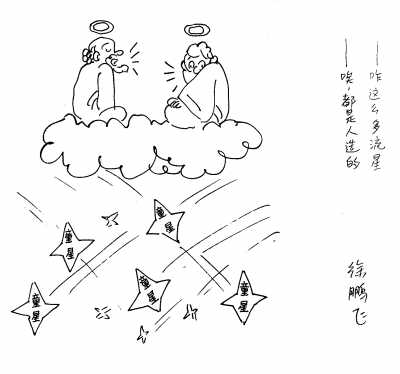

童星=流星?(漫畫)徐鵬飛

目前中國的“童模”行業發展迅速,不少家長熱切地希望自己的孩子能進入這個圈子,同時也有許多人指責“童模”行業在殘酷地消費孩子們的童年。其實,不光是“童模”行業,整個“童星”制造業都如此。

“造星”是否真要從娃娃抓起?

前些年轟轟烈烈的“超女”選秀,讓一些懷揣夢想的花季女孩像坐火箭般一夜走紅,令更多的懵懂少女心馳神往,紛紛做起“明星夢”。“13歲中國布蘭妮”,“7歲美女模特”,“最年幼謀女郎”,高一女生獲中國小姐河南賽區冠軍,等等,一系列消息紛至沓來。“出名要趁早,出道更要趁早”的心態蔓延,孩子們不知不覺地淪為急功近利的犧牲品。

演藝業是一個充滿著危險和不確定性的行業。西方有句諺語:“名譽是種很奇怪的東西,它能帶來許多絲毫不相干的親戚。”在美國某地,曾有一名年僅7歲的“美少女冠軍”,剛領取獎項回家,就慘遭仇家的毒手。確實,像這樣盛名之累,帶來負面效應和凄涼結局的不勝枚舉。何況在我們中國還有方仲永的殘酷古訓,“小時了了,大未必佳”的嘆息猶在耳旁。在演藝道路上鉆牛角尖、走進死胡同的還真不少:上世紀七八十年代的童星方超,曾在熒幕上塑造過一系列令人過目不忘的可愛孩童形象,直至成年都還一直潛心鉆研表演,卻沒能如愿考上電影學院,并因其外形和身高的限制,后來也只是偶爾在肥皂劇中跑跑龍套而已;上世紀90年代,一位名不見經傳的少女郭柯宇,因在紅色電影《紅櫻桃》中的本色表演,一舉捧回“百花影后”的獎杯,之后卻屢次未能通過電影學院的考試,今已幾近銷聲匿跡;“80后”的一批耳熟能詳的童星中,恐怕除了釋小龍如今依舊在影壇闖蕩外,其余諸如金銘、蔣小涵、宮傲、關凌等,都及早地擯棄了早年光環,把表演當作愛好而非職業,努力學習,上大學,改換專業,為生存而拼搏努力。

由此,也就能理解為什么年方十四便坐穩了日本首席影視歌廣告紅星寶座的山口百惠,面對有人力邀她的孩子加盟演藝圈,與同為演員的丈夫一直都婉言謝絕:“孩子還小,需要全面接受教育,至于以后需要或者適合走什么樣的路子,則靠他們長大后自己選擇……”2004年戛納國際電影節上,影帝的獎杯是由導演代領的,柳樂優彌,這位14歲的新科影帝正在準備參加學校的年度考試——對他而言,學業比獎杯更重要。

除了主動或者被迫準確定位之外,盛名之累也需要不少“星爸”和“星媽”們正視。像劉亦菲那樣16歲就紅遍全國、潛力大的演員畢竟鳳毛麟角,商業繁榮,娛樂泛濫,低齡“明星”容易出,也容易“曇花一現”。這個時代,更看重全面素質,重視生存能力。“超女”季軍張含韻和“好男兒”冠軍蒲巴甲,可謂選秀中的幸運兒,一路“星運”暢通,但在2007年都乖乖進了高考考場,接受全國高校公平公正公開的檢驗和挑選。2006年,幾所音樂學院并沒有因為黃雅莉有2005年全國“超女”第六名的空頭銜,就破格錄取她。香港演員張曼玉曾經坦言:明星只是一時,演員才是永恒。2008年北京奧運會上,相比中國金牌選手大多“低齡偏才”,印度金牌獲得者卻是一位知識豐富的高材生,這曾讓不少中國人深思。是的,不少被譽為“常青樹”的表演藝術家,決不是靠“我拿青春賭明天”的幻想出名,而是靠歲月的磨礪和各方面素質的積累,把自己的事業推向一個又一個新高峰。正當各種選秀如火如荼之際,還是有一些清晰而理性的聲音在回蕩:成名與成功尚有差距,流行不等于流傳,她們能紅多久,關鍵看自身真正的素質和能力。

當孩子被光怪陸離的“燦爛星光”籠罩,“亂花漸欲迷人眼”,初嘗甜頭暈頭轉向而不能自拔的時候,勢必不知不覺地與書本和校園漸行漸遠,失去一系列全面均衡發展的良機。也許,他們也會在極小的幾率下短暫走紅;但更多的是在肥皂泡幻影破滅后,看著塵封的書本,面臨殘酷的社會競爭的嘆息:莫待無花空折枝……

(編輯:偉偉)

| · | 看看今年全球最美的女性 |

| · | “低齡化出書”趨勢明顯 平均年齡僅11.4歲 |