書·非書 藝·新藝——唐雙寧書法管見

神州(書法)唐雙寧

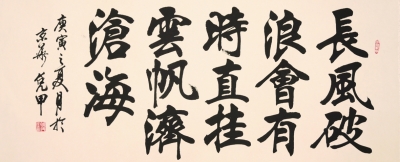

詩句(書法)李憑甲

在書壇,唐雙寧以自創“飛狂草書”而馳名。啟功、饒宗頤、沈鵬、姚奠中、楊仁愷等都對唐雙寧的書法給予相當高的評價。

唐雙寧在繼承傳統書法的同時,時時見己意,把敏銳的書法觸覺延伸到了“現代書法”的探索領域。顯然,“飛狂草書”的巨大影響在很大的程度上掩蓋了其在“現代書法”上孜孜矻矻的付出。

當然,唐雙寧的書法在很大的程度上是在繼承抑或是在“現代書法”前進道路中的一種自我探索,一種由書法內部走向外在形式的自我追求與創新。換言之,唐雙寧這批作品不是空穴來風似地涂鴉,而是有如其“飛狂草書”一樣有根可循的繼承“傳統”后的創新。例如,作品《水龍吟》與王學仲的《秋水》,作品《黃河之水天上來》與邵巖的《青山綠水大無聲》、李駱公的《天道酬勤》、戴山青的《彼岸》,作品《山間明月》與許福同的《月舟》等都是最有說服力的實證。當然,這是一種不同傳統探索的通往現代藝術的道路,一條僅僅有短暫二三十年的“傳統”根基作為后備儲能與力量的創作道路,也是一種十足冒險的道路。這其中遇到的困難不亞于傳統書法藝術之路所遇到的困難,甚至要受到傳統書法主力軍,以及幾千年人們心中所根深蒂固的傳統書學思想的質疑,甚至是不屑、憤怒、揶揄、攻擊……不論怎樣估計都是不過分的,而無論何種結果對于“現代書法”的實踐者來說都無疑于一種歷險。

唐雙寧的書法引起書壇的喧嘩與熱議。毋庸諱言,創新圍繞著唐雙寧的書法創作始終。他的書法觸覺從“傳統書法”走向“現代書法”實現了實質性跨越。這種突破將成為其最具氣象的品牌而加入到當代書法創新的隊伍。反過來講,唐雙寧的“現代書法”使其成了當代書壇風口浪尖上的人物而備受爭議。倘若說這種爭議是關于唐雙寧的書法,毋寧說這種矛頭指向的是“現代書法”這個新興的書壇藝術表現形式。因為,中國書法一度被認為是無法改易的一種規范,當許多人在繼承和創新中孜孜矻矻地探索,漸漸地摸索出一些有別于傳統的標新立異之舉而呈現在世人之前,必然會有異樣的聲音和評判。究其原因,不外乎是世人對新生事物的難以解讀和包容,作者的實踐猶如是一個密碼的設計過程,欣賞者的觀看卻有一種解密般的思緒傾向。因而,作者與欣賞者之間的關系就如同密碼的設計與破譯。其實,這種看似離經叛道似的“現代書法”之“現代”有其自身的“密碼”:其一是時間;其二為文化。只有從時間的角度看,“現代書法”與“傳統書法”之間的傳承、發展、創新等錯綜復雜的關系,才能知道“現代書法”不是外來文化觀念的照搬照抄,完完全全地脫離了中國文化的審美基礎。而以“一切歷史都是當代史”的觀點來說,“現代”已經是一種客觀的存在,隨著時間的推移必將成為歷史中的“現代”而有新一輪的“現代”出現。

任何一門藝術的發展隨著時間的推移必然會走向多元化的格局。唐雙寧的書法作為“現代書法”中的一面旗幟,該如何去解讀則需要高深的智慧與銳利的洞察眼光。而多元化的格局最終會形成一種包容的現象去容納,抑或是其現象本身已經走進多元。鑒于此,唐雙寧先生的書法我更愿意看成是這樣的:書、非書;藝、新藝。

(編輯:高晴)