“率真、高尚、熱烈”的音樂大師

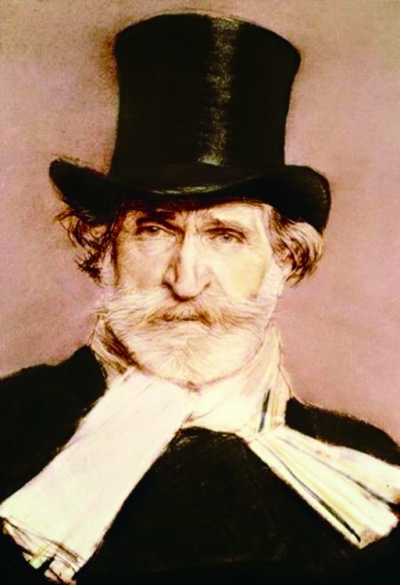

朱塞佩·威爾第

威爾第于1881年在巴黎指揮歌劇《阿依達(dá)》

朱塞佩·威爾第,1813年10月9日出生于意大利北部帕爾馬所轄布塞托市附近的倫高勒,1901年1月27日在米蘭逝世。作為人類歷史上最杰出的歌劇作曲大師之一,他一生共創(chuàng)作了28部歌劇,其中的《弄臣》(又譯《利戈萊托》)、《茶花女》、《假面舞會(huì)》、《阿依達(dá)》、《奧塞羅》、《法爾斯塔夫》等迄今仍是全世界歌劇院上演率最高的經(jīng)典之作。據(jù)Bachtrack網(wǎng)站所作的統(tǒng)計(jì),在2012年全世界上演場次最多的前十部歌劇中,《茶花女》和《弄臣》分別位居第七和第九位。

被音樂學(xué)院拒之門外

威爾第的父親在偏僻的小城里經(jīng)營一家小客店,威爾第在他幼年和青少年時(shí)代不僅沒有優(yōu)越家境,也未能像很多作曲家那樣以音樂神童的出色才華為自己贏得名聲和機(jī)會(huì)。在他的記憶中,與童年相伴的總是揮之不去的“貧困和陰暗”,而給他一生帶來最大傷害的挫折之一是1832年被米蘭音樂學(xué)院拒之門外。據(jù)研究者的考察,威爾第未能通過米蘭音樂學(xué)院入學(xué)考試的原因之一是他的年齡已經(jīng)超過學(xué)院的規(guī)定,同時(shí),他在鋼琴演奏方面的表現(xiàn)也未能給主持考試的院長弗蘭切斯科·巴希利留下深刻印象,于是,威爾第被認(rèn)為“不適合作為音樂學(xué)院的學(xué)生”。65年后,當(dāng)米蘭音樂學(xué)院希冀以聞名全球的歌劇大師朱塞佩·威爾第的大名為其命名時(shí),遭到這位大師的斷然拒絕,可見青年時(shí)代的傷痛是何等難以忘懷!

對(duì)于今日的很多人而言,不能進(jìn)入音樂學(xué)院接受正規(guī)而系統(tǒng)的音樂訓(xùn)練和學(xué)習(xí)幾乎意味著與成功的音樂生涯無緣,但像威爾第這樣堅(jiān)忍不拔的天才,通過拜私人老師學(xué)習(xí)以及刻苦自修,不僅掌握了歌劇和音樂創(chuàng)作的扎實(shí)技巧,更通過多產(chǎn)的創(chuàng)作而使自己的才華不斷走向成熟。

多產(chǎn)的音樂大師

與前輩作曲家多尼采蒂一生寫出65部歌劇相比,威爾第28部歌劇的創(chuàng)作數(shù)量似乎不足為奇,但威爾第在進(jìn)入藝術(shù)成熟期之后的創(chuàng)作水準(zhǔn)以及在多部杰作中達(dá)到的表現(xiàn)情感世界和揭示人性的深度,則為前輩作曲及所不及。威爾第的音樂當(dāng)之無愧地代表了意大利歌劇發(fā)展的宏偉巔峰,使得意大利歌劇成為19世紀(jì)與瓦格納樂劇對(duì)峙和輝映的璀璨藝術(shù)瑰寶。

1851年3月11日首演于威尼斯鳳凰歌劇院的《弄臣》,是威爾第創(chuàng)作中期一系列輝煌杰作的第一部。這部取材于雨果的戲劇《國王尋樂》的歌劇有著后世評(píng)論家所說的“大膽到極端的題材”——?jiǎng)≈兄魅斯迹@種與我國古代宮廷弄臣鄧通、李延年以及和珅相對(duì)應(yīng)的人物,有著畸形的身體和復(fù)雜的內(nèi)心世界,正如威爾第傳記作者芭芭拉·麥耶所指出的,他“是自我欺騙和信仰的受害者,作為個(gè)人,他通過對(duì)強(qiáng)權(quán)的極端迎合來保護(hù)自己的完整性,把私人空間當(dāng)作個(gè)人世界來捍衛(wèi)……他通過人格分裂來逃避可憎的世界和自己的不幸。”這樣的題材,不僅對(duì)于當(dāng)時(shí)的演出審查機(jī)構(gòu),而且對(duì)于觀眾也是前所未有的挑戰(zhàn)。但當(dāng)觀眾被時(shí)而激越、時(shí)而歡快、時(shí)而悲戚、時(shí)而暴怒的音樂引領(lǐng),最終走向那由詛咒和天意注定的難以逃脫的凄慘結(jié)尾時(shí),為同情的眼淚所浸泡的心靈同樣會(huì)意識(shí)到,這種體驗(yàn)是一種何等豐盛的歌劇饗宴!這已完全不再是能夠以平常心態(tài)輕松面對(duì)的娛樂性藝術(shù),而是深深吸引參演者和觀聽者高度投入的藝術(shù)創(chuàng)造。深刻的藝術(shù)感染力使得這部創(chuàng)作于一個(gè)半世紀(jì)前的作品、使得發(fā)生于久遠(yuǎn)的16世紀(jì)曼圖亞宮廷的故事跨越時(shí)空,新穎逼真地呈現(xiàn)在今日觀眾眼前。沉浸于劇情中,走進(jìn)弄臣的內(nèi)心世界,我們或許不無驚恐地從中發(fā)現(xiàn)自我以及身邊蕓蕓眾生的影子——那些為生活和職業(yè)所迫而逢迎他人、為人性中惡意和陰暗因素所驅(qū)使的人,難道不懼怕那最終將要到來的可怕報(bào)應(yīng)?

1853年3月6日在鳳凰歌劇院首演的《茶花女》,作為威爾第創(chuàng)作中期的另一部杰作,之所以能迅速征服歐洲和世界各地的觀眾,除了小仲馬的小說所提供的感人素材,音樂對(duì)女主人公形象的詩意提升、對(duì)愛情的熱烈贊頌以及對(duì)籠罩全劇的悲劇感的強(qiáng)化,都是最關(guān)鍵的原因所在,也是使它能讓各種文化背景下的觀眾深受吸引、為之唏噓落淚的原因。

后世作曲家斯特拉文斯基雖然為威爾第以《法爾斯塔夫》結(jié)束自己的事業(yè)而深感遺憾,但在這位眼光挑剔的后輩同行看來,像《弄臣》中的“女人善變”這樣的詠嘆調(diào),比起和威爾第同年出生的瓦格納“四聯(lián)劇”中“辭藻華麗的滔滔不絕”,有著更多的內(nèi)涵和創(chuàng)新。這首自問世以來深得男高音歌唱家青睞的名段,由于人們聽得太多,或許很難認(rèn)真地感受到其中的內(nèi)涵和創(chuàng)新因素,而一旦進(jìn)入整部歌劇完整劇情的語境,這一精彩片段所具有的原初感染力便會(huì)重現(xiàn)。這首詠嘆調(diào)出現(xiàn)在《弄臣》第三幕開始后不久,在它之后,威爾第泉涌般的樂思繼續(xù)將最美的旋律賦予劇中人物,公爵、瑪達(dá)萊娜、吉爾達(dá)和弄臣的四重唱成為古往今來所有歌劇四重唱中最膾炙人口的名作。

1870年應(yīng)埃及開羅歌劇院之邀創(chuàng)作《阿伊達(dá)》時(shí),57歲的威爾第在音樂創(chuàng)作上不僅沒有顯示出靈感枯竭和創(chuàng)造力衰退的跡象,反而有了更大程度的自我超越和突破。他打破了傳統(tǒng)歌劇的分曲結(jié)構(gòu),以音樂推動(dòng)劇情的發(fā)展,并且借鑒了瓦格納的“主導(dǎo)動(dòng)機(jī)”手法。盡管在創(chuàng)作上有如此多的突破和創(chuàng)新,但威爾第出于對(duì)自己民族音樂傳統(tǒng)的尊崇和掌握,并沒有迷失于瓦格納的“交響化風(fēng)格”。劇中第三幕阿依達(dá)的詠嘆調(diào)“噢,蔚藍(lán)的天空”,散發(fā)的仍然是意大利音樂的濃郁芬芳,打動(dòng)觀眾肺腑的是最樸素親切的對(duì)故國家園的懷戀與思念之情。

在歌劇之外,威爾第最受歡迎的作品是完成于1874年、同年5月22日由作曲家親自指揮在米蘭圣馬可教堂首演的《安魂曲》(全稱為《安魂彌撒》),那場演出成為意大利舉國轟動(dòng)的盛事。威爾第同時(shí)代的指揮家和鋼琴家漢斯·馮·比洛稱這部作品是威爾第“最后一部披著宗教外衣的歌劇”,這種說法其實(shí)未必不是對(duì)威爾第杰作內(nèi)在特征及不朽價(jià)值的認(rèn)識(shí)——它不僅是同貝多芬的《莊嚴(yán)彌撒》等并駕齊驅(qū)的19世紀(jì)最偉大的宗教題材合唱杰作,而且在情感、內(nèi)涵及價(jià)值上超越了宗教,成為人類偉大精神的贊美和體現(xiàn)。在自16世紀(jì)至今產(chǎn)生的約1600部《安魂曲》中,威爾第的《安魂曲》是上演最頻繁的作品之一。

《簡明牛津音樂詞典》中“威爾第”詞條的這樣一句評(píng)價(jià)或許可以代表被廣泛認(rèn)可的對(duì)這位大師的正面評(píng)價(jià):“威爾第作為舉世不過二三位最偉大的歌劇作曲家之一的地位是無可非議的……他的本質(zhì)是率真、高尚、熱烈,從《納布科》到《法爾斯塔夫》始終如一。”(王紀(jì)宴 中國藝術(shù)研究院音樂研究所)

(編輯:高晴)